geschildert. Der Gleichklang der Charakterisierungen verweist auf ein Klischee, das, einmal in Umlauf gebracht, immer wieder reproduziert wurde. Hannelore Helfer geht nun zurück auf die Quellen, und die ergeben ein anderes Bild: warmherzig, humorvoll, hellsichtig.

Geprägt wurde das überlieferte Klischee im Wesentlichen durch die vom Gemahl der Kurfürstin, Karl Ludwig, gestreuten Verleumdungen - Litigation-PR avant la lettre - und die ihr unterschobene "Demüthige Supplication Schrifft", ein Machwerk aus Halbwahrheiten, kruden Übertreibungen und Erfindungen, das über Gustav Freytags "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" historisches Gemeingut wurde. Fixiert haben es die 1879 erstmals veröffentlichten und 2014 neu herausgegebenen Memoiren ihrer Schwägerin Sophie von Hannover, die indes in der "kurzpfälzischen Ehetragödie" Partei war: gegen Charlotte.

Am 12. Februar 1650 wurden der 32-jährige Karl Ludwig von der Pfalz und die zweiundzwanzigjährige Landgräfin Charlotte von Hessen-Kassel vermählt. Keine Liebesheirat, versteht sich, und der selbstbewussten jungen Frau dürfte es nicht leichtgefallen sein, ihrem Mann kommentarlos zu gehorchen. Er hingegen erwartete bedingungslose Unterwerfung. Ein halbes Jahr, nachdem er sie heimgeführt hatte, beschwerte er sich bei seiner Schwiegermutter über ihre "schlechte conduite" - er, der sie vom ersten Tag der Ehe an mit seiner krankhaften Eifersucht und paranoiden Anwandlungen verfolgt hatte; der ihr im Sommer 1651 verbot, die Patenschaft für ihren Neffen zu übernehmen; der ihr im Herbst nicht einmal erlaubte, an der Bestattung ihrer Mutter teilzunehmen; der ihr immer wieder das Gespräch verweigerte, ihr Stubenarrest erteilte, ihr verbot, bei Tisch zu erscheinen, solang sie ihre Schuld an einem Zerwürfnis, das er vom Zaun gebrochen hatte, nicht bekannt hatte.

Obwohl sie ihm inzwischen einen Stammhalter und eine Tochter, Elisabeth Charlotte (besser bekannt als "Liselotte von der Pfalz"), geboren hatte, war die Ehe spätestens Ende 1653 heillos zerrüttet. "Aus der lieb" sei "ein indifferens" geworden "vndt endtlig ein mepris vndt gar ein hass", teilte Charlotte ihrem Bruder, Landgraf Wilhelm VI. von Hessen-Kassel, mit, den sie immer wieder flehentlich um Rat und Beistand in ihrem Hauskreuz anging. Karl Ludwig hatte inzwischen ein Auge auf eine ihrer Hofdamen, Louise von Degenfeld, geworfen und setzte alles ins Werk, um seine Gemahlin loszuwerden. Er ließ keine Gelegenheit aus, sie zu schikanieren und öffentlich zu demütigen, sperrte sie, bewacht von Schweizergardisten "strafweise" ein, drohte mit der Wegnahme der Kinder, ließ ihre Briefe öffnen, verweigerte ihr Ausfahrten, Spaziergänge im Garten, unterstellte ihr Ehebruch, kürzte ihr den im Ehevertrag festgeschriebenen Unterhalt.

Am 6. März 1657 ging Karl Ludwig mit Louise von Degenfeld eine "mariage de conscience" ein, eine morganatische Ehe, der dreizehn Kinder entstammen. Unter demselben Datum setzte er ein von ihm als "offener Brief" bezeichnetes Schriftstück auf, in dem er Charlotte beschuldigte, "uns die eheliche Pflicht verweigert und uns böswillig verlassen" zu haben - und verstieß seine Gemahlin. Im Oktober 1657 musste Charlotte ihre Gemächer im Heidelberger Schloss räumen, die Louise von Degenfeld bezog. Da sie so nicht länger leben könne - sie würde sich ansonsten aus Verzweiflung "zum fenster hirnauß stürtzten" -, ließ Charlotte im August 1658 bei Karl Ludwig anfragen, ob sie sich "retiriren dörffte". Sie wolle nicht vor aller Welt gedemütigt werden und getrennt von Tisch und Bett von ihm leben.

Landgraf Wilhelm stellte klar, dass eine "gäntzliche separation", soll heißen Scheidung des kurfürstlichen Ehepaars, nicht in Frage komme und die räumliche Trennung "mit reputation der Churfürstin und des fürstl. Hausses Hessen" zu geschehen habe. Die "Entfernungssache" war auch nach zwölf Jahren noch nicht ausgestanden. Die Mediatoren Kurmainz und Hessen-Darmstadt scheiterten mit jedem ihrer Vorschläge zu den Bedingungen der zeitweiligen Trennung des Kurfürstenpaars, die auch Charlottes Ehre und Rechte wahrten, am Starrsinn Karl Ludwigs. Der wies auch brüsk sämtliche Versöhnungsversuche Kurbrandenburgs zurück, das sich aus Sorge um das Ansehen aller in diesen inzwischen europaweit Aufsehen erregenden Eheskandal involvierten fürstlichen Häuser bemüßigt gesehen hatte einzugreifen.

Charlotte reiste jedenfalls im Juli 1663 zur Beisetzung ihres überraschend verstorbenen Bruders nach Kassel, um dort zu bleiben. Damit war "der Churfürstin entfernung und abzug von Heidelberg cum decoro" vollzogen. Sie kehrte erst nach dem Tod ihres Gemahls im Jahr 1680 wieder nach Heidelberg zurück.

Hannelore Helfer, als Herausgeberin einer Teilkorrespondenz der Herzogin von Orléans ausgewiesene Liselottistin, hat die Biographie von Liselottes Mutter aus den Quellen gearbeitet, aus den 560 bisher bekannt gewordenen Briefen der Kurfürstin Charlotte sowie Briefen des Kurfürsten Karl Ludwig, der Freiin Louise von Degenfeld, der Herzogin Sophie von Hannover und anderer sowie aus zahlreichen Archivalien. Da die Sprache des siebzehnten Jahrhunderts nicht ohne Weiteres eingängig ist, gibt sie diese über weite Strecken in modernem Deutsch frei wieder. Um den jeweiligen Schreibstil, insbesondere jenen der Kurfürstin, zu charakterisieren, reproduziert sie jedoch immer wieder Passagen buchstabengetreu. Indem sie auf den "O-Ton" setzt, ist man einerseits nah am Geschehen, andererseits erinnert der originale Wortlaut immer wieder aufs Neue daran, es mit einer fremden Vorstellungswelt und Welterfahrung zu tun zu haben. Helfer gerät bei ihrer Rehabilitierung keinen Moment in die Versuchung, über Zeiten und Mentalitäten hinweg auf du und du mit ihrem Forschungsobjekt zu verkehren. Damit gelingt ihr souverän, was sie als Ziel ihrer akribischen Arbeit formuliert: die "langbeinigen Halbwahrheiten", die, einmal am Laufen, schwer einzuholen sind, zu distanzieren. WALTER SCHÜBLER

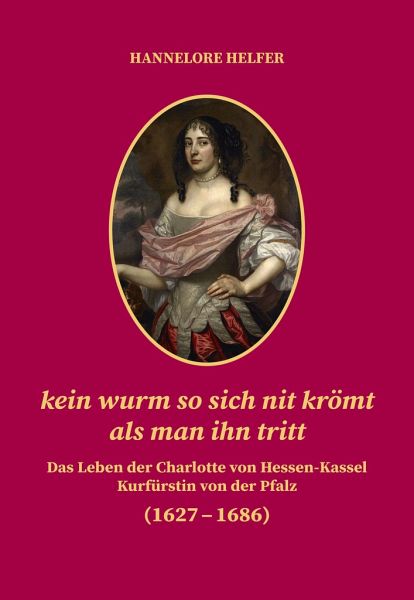

Hannelore Helfer: "kein wurm so sich nit krömt als man in tritt". Das Leben der Charlotte von Hessen-Kassel Kurfürstin von der Pfalz (1627-1686).

Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2021. 368 S., Abb., geb., 29,80 Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.01.2022

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.01.2022