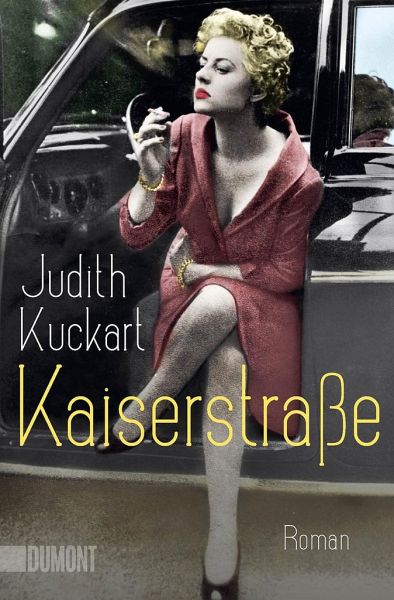

Kaiserstraße

Roman

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Als Leo Böwe im Spätherbst 1957 durch die Frankfurter Kaiserstraße geht, hört er vom Mord an der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt. Der Name setzt sich in seinem Kopf fest wie der Name einer Geliebten, der er nie begegnet ist. Böwe ist im Begriff, eine Stelle als Vertreter für Waschmaschinen anzutreten, er lernt die Regeln des Geschäfts: »Der Verkauf beginnt, wenn der Käufer Nein sagt.« Zehn Jahre später hat Böwe eine Tochter, Jule, die beiden haben es nicht leicht miteinander. Als Jule im Fernsehen den erschossenen Benno Ohnesorg sieht, beschließt sie: »Papi, wenn ich groß...

Als Leo Böwe im Spätherbst 1957 durch die Frankfurter Kaiserstraße geht, hört er vom Mord an der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt. Der Name setzt sich in seinem Kopf fest wie der Name einer Geliebten, der er nie begegnet ist. Böwe ist im Begriff, eine Stelle als Vertreter für Waschmaschinen anzutreten, er lernt die Regeln des Geschäfts: »Der Verkauf beginnt, wenn der Käufer Nein sagt.« Zehn Jahre später hat Böwe eine Tochter, Jule, die beiden haben es nicht leicht miteinander. Als Jule im Fernsehen den erschossenen Benno Ohnesorg sieht, beschließt sie: »Papi, wenn ich groß bin, erschieße ich dich auch.«Durch fünf Jahrzehnte begleitet Judith Kuckarts großer Roman das Leben von Leo und Jule Böwe. 'Kaiserstraße' ist ein Fotoalbum in Worten; in fünf Stationen verfolgt es die Entwicklung zweier gegensätzlicher Helden und markiert zugleich fünf Wendepunkte in der Geschichte der Republik: 1957, 1967, 1977, 1989, 1999. Und wie das Land sich verändert, verändern sich auch seine Bewohner. Es ist eine brüchige Karriere - denn verkaufen lässt sich vieles, Waschmaschinen ebenso wie Ideen, Werte und Politik. Verkaufen kann man am Ende auch sich selbst.