Anfang an nicht nur um die Rekonstruktion des Vergangenen, er wollte auch mit falschen Mythen aufräumen.

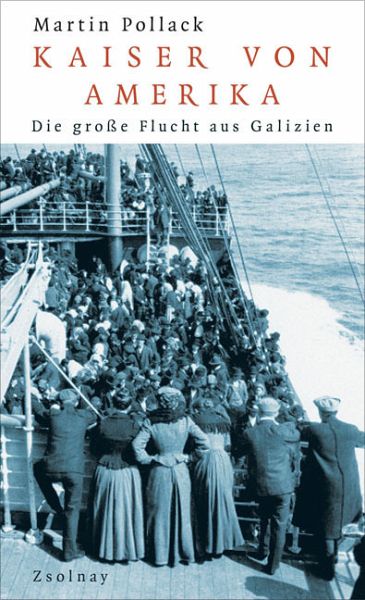

Dieser Wunsch ist seinem neuen Buch, "Kaiser von Amerika", besonders stark anzumerken: Er beschreibt darin eine große Fluchtwelle, die Galizien um 1880 erfasste und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs andauerte, und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Zustände, die dazu geführt hatten, genau das Gegenteil jenes idealisierten Bildes waren, das in den meisten Publikationen über die alte k. u. k. Provinz vorherrscht. Gerade die Österreicher, so Pollacks Kommentar, hätten den Hang, alles, was sich zur Erinnerung an Galizien zusammensetze, mit einem "kakanischen Zuckerguss" zu versehen, was ihn noch mehr animiere, die Schattenseiten der damaligen Situation zu zeigen.

Und das tut er in aller Unmissverständlichkeit: Er beschreibt nicht nur die Zustände, die zu der Auswanderungswelle geführt hatten - Hunger, Misswirtschaft, Korruption, wachsender Judenhass -, sondern auch die Konflikte, die sich aus der Habgier der Menschenhändler und dem Unwissen der Auswanderer ergaben. Und nicht zuletzt werden die unterschiedlichen Interessen der Beteiligten deutlich: Die deutschen Behörden etwa befürchteten, dass die Galizier, die nach Hamburg und Bremen kamen, um von dort nach Amerika zu gelangen, sich auf Dauer in Deutschland niederlassen würden. Die Agenten der deutschen Schifffahrtslinien hingegen, die für jeden Auswanderer eine Provision kassierten, taten alles, um möglichst viele zum Exil zu bewegen.

In der Regel hatten sie damit keine Schwierigkeiten: Die Auswanderungswilligen waren meist einfache, ungebildete Menschen, die sich sehr leicht täuschen ließen. Und die Agenten wussten genau, mit welchen Versprechen sie zu ködern waren. Den frommen polnischen Bauern etwa erzählten sie, dass die Statue, die sie in New York begrüßen würde, die Jungfrau Maria darstelle.

Für die Ruthenen war die "herzzerreißende Geschichte vom geliebten Kronprinzen Rudolf" reserviert, der gar nicht in Mayerling ums Leben gekommen, sondern nach Brasilien gefahren sei, "um dort ein großes Reich zu gründen, das er mit seinen geliebten Ruthenen besiedeln wolle".

Was bei der Lektüre dieses Buches wohl am meisten überrascht, ist der Ort, der für die Auswanderer die Schlüsselrolle spielte: Auschwitz - ein bekannter Name, der plötzlich eine ganz neue Konnotation bekommt. Die Stadt lag direkt an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, und das machte sie plötzlich, so zynisch das heute klingt, zu einem einzigartigen Umschlagplatz: "Offizielle Agenten fungieren gleichzeitig als Schlepper, illegale Subagenten treiben den offiziellen Agenturen mit unerlaubten Mitteln Kunden zu."

Ein besonders lukratives Geschäft war der Mädchenhandel: Junge Frauen wurden an Bordelle in Istanbul oder Buenos Aires verkauft und dabei wie Sklavinnen behandelt.

Wie in allen seinen Büchern verbindet Pollack den dokumentarischen Anspruch mit dem literarischen. Den einen erfüllt er durch Sachlichkeit und sorgfältige Recherche, den anderen, indem er immer wieder den Blick auf einzelne Schicksale richtet. Deren oft sehr genaue Kenntnis verdankt er Polizeiberichten, Fotos und Zeitungen, die er mit besonderer Hingabe gelesen haben will.

Aus welchen Quellen er sein Material aber auch bezog, man merkt, dass der amerikanische Teil des Themas ihn nur begrenzt interessierte. Allerdings genügen die wenigen vorhandenen Passagen, um sich auszumalen, wie weit seine Protagonisten bei der Ankunft im gelobten Land von ihren Träumen entfernt waren: "Sie finden sich in einer grauen, rußigen Steinwüste wieder, hohe Zinshäuser, Straßen ohne jedes Grün, ärmliche Wohnungen ..."

Mit "Kaiser von Amerika" wird Martin Pollack seinem Ruf als "Entzauberer Galiziens" mehr als gerecht: Er zeichnet ein höchst nüchternes Bild der Provinz, und heikle Themen, etwa die hohe Anzahl der Juden unter den Nutznießern der Fluchtwelle, scheut er auch nicht. Doch beides tut er mit Absicht: "Ich glaube, man muss jeden Konflikt ansprechen, erst daraus kann sich irgendeine Weiterentwicklung ergeben." Dass er dabei Parallelen zu heute, zu den Praktiken der modernen Schlepperbanden oder der heutigen Medien, aufzeigt, macht sein Buch umso lesenswerter.

MARTA KIJOWSKA

Martin Pollack: "Kaiser von Amerika. Die große Flucht aus Galizien".

Paul Zsolnay Verlag, Wien 2010. 281 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2010