Nicht lieferbar

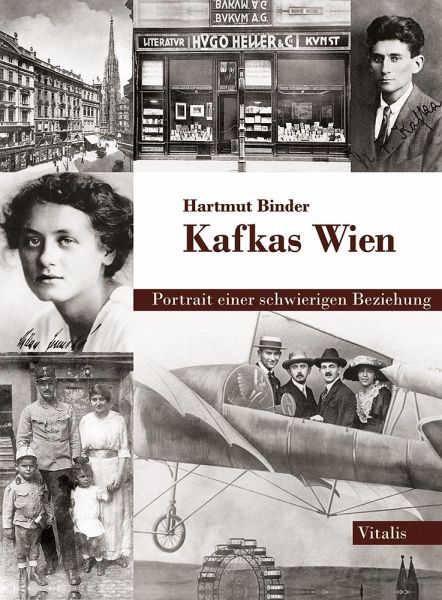

Kafkas Wien

Portrait einer schwierigen Beziehung

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Es ist ein weißer Fleck auf der Landkarte der Kafkaforschung: des Prager Schriftstellers Beziehung zu der Hauptstadt des Kaiserreiches, dessen Untertan er war. Schon als Knabe wurde er Zeuge der Besuche Franz Josefs in seiner Heimatstadt, später sah er sich den musikalischen und literarischen Einflüssen ausgesetzt, die von der lebensfrohen, ihm jedoch verhaßten Habsburger-Residenz ausgingen. So kann es nicht verwundern, daß er nicht als Tourist nach Wien kam, sondern als Durchreisender, als Kongreßteilnehmer, als Liebender, als Schwerkranker und schließlich als Sterbender, der in einem ...

Es ist ein weißer Fleck auf der Landkarte der Kafkaforschung: des Prager Schriftstellers Beziehung zu der Hauptstadt des Kaiserreiches, dessen Untertan er war. Schon als Knabe wurde er Zeuge der Besuche Franz Josefs in seiner Heimatstadt, später sah er sich den musikalischen und literarischen Einflüssen ausgesetzt, die von der lebensfrohen, ihm jedoch verhaßten Habsburger-Residenz ausgingen. So kann es nicht verwundern, daß er nicht als Tourist nach Wien kam, sondern als Durchreisender, als Kongreßteilnehmer, als Liebender, als Schwerkranker und schließlich als Sterbender, der in einem Zinnsarg der Wiener Städtischen Bestattungsanstalt an die Moldau zurückkehren sollte.

Dieser üppig mit Bildern ausgestattete Band führt an die Stätten, die der Schriftsteller mit seiner Anwesenheit nobilitierte, benennt die von ihm geschätzten und abgelehnten Wiener Schriftsteller und Bühnenkünstler und zeigt die Ursachen seiner Wien-Aversion auf. So erhält der Leser erstmals erschöpfendAuskunft über den Rang, den die Stadt und ihre Bewohner in Kafkas Leben und Denken einnahmen.

Was die Sternwarte von Greenwich für die Zeitmessung, das ist Binder für die Kafka-Forschung. Stuttgarter Zeitung

Dieser üppig mit Bildern ausgestattete Band führt an die Stätten, die der Schriftsteller mit seiner Anwesenheit nobilitierte, benennt die von ihm geschätzten und abgelehnten Wiener Schriftsteller und Bühnenkünstler und zeigt die Ursachen seiner Wien-Aversion auf. So erhält der Leser erstmals erschöpfendAuskunft über den Rang, den die Stadt und ihre Bewohner in Kafkas Leben und Denken einnahmen.

Was die Sternwarte von Greenwich für die Zeitmessung, das ist Binder für die Kafka-Forschung. Stuttgarter Zeitung