womöglich katholisch (Italien). Das kann in diesem Körperpolitikroman, dem gefühlt dreiundzwanzigsten, den Thomas Meinecke seit "Tomboy" von 1998 geschrieben hat, nur ein weiterer Baustein im hochkomplexen Diskurssystem sein, das sich der Schriftsteller abermals für ein Buch erdacht hat.

Die Suche im Internet führt nicht weiter, kein Wortspiel, keine Metapher, kein Code - und doch kommen einem die vorgefundenen Erklärungen, die Mortadella sei "eine italienische Wurstspezialität", sehr bekannt vor: In so hölzernen Synonymen spricht eben auch Meineckes neuer Roman "Jungfrau" oft, und genauso taten es schon die anderen davor: "Tomboy" also, dann "Hellblau" von 2001, schließlich "Musik" von 2004 - allesamt waren das Operationen am offenen Wort: Was ist ihm und damit uns, Achtung Seminarton, eingeschrieben?

Bei Meinecke wird, was sonst Füllmaterial einer Handlung wäre, nicht einfach so beim Namen genannt, sondern umschrieben. Oder besser: Ihnen wird etwas zugeschrieben. Im neuen Buch passiert das zum Beispiel dem "kalifornischen Kettencafé", von dem ungefähr jeder weiß, wie es heißt. Meinecke aber erforscht, wovon wir reden, wenn wir reden, er prüft, wie die gewählten Etiketten - Kettencafé, Schulmädchen, Jungfrau - die Welt formen, in der wir leben, und wie sie zugleich Macht über diese Welt ausüben. Es dreht sich alles um die Gemachtheit der Sprache, und deswegen wird kein stinknormaler plot erzählt, den man frei nacherzählen könnte, sondern ein sprachliches Verfahren durchgespielt.

Aber selbst wenn man mit der nicht gerade brandneuen Erkenntnis einverstanden ist, dass es ein Machtverhältnis zwischen Sprache und Welt gibt, und absolut dafür ist, über diesen Komplex, wo es nur geht, auch zu sprechen - irgendwann schwirrt einem doch der Kopf davon. Ungefähr ab Seite zweihundert. Spätestens bei der italienischen Mortadella, die einem nicht Wurst sein kann, weil sie eben auch etwas ganz anderes bedeuten könnte. Nichts geschieht zufällig in "Jungfrau".

Das klingt idiotisch, weil dieser Roman wie jeder andere auch ausgedacht ist. Aber die meiste Zeit fühlt man sich eben auch wie ein Idiot, wenn man ein Buch von Thomas Meinecke liest. Weil einem wieder und wieder eine Dimension entgeht, eine Referenz unklar ist, die Detailkenntnis fehlt. Das ist auf Dauer ungeheuer frustrierend. Der ideale Leser von "Jungfrau" ist wohl nur der Autor selbst. Der kann es gar nicht wollen, aber er erzeugt doch ein unangenehmes Machtverhältnis zwischen seinem Buch und denen, die es schließlich in den Händen halten und zu kapieren versuchen. Ein Lektüregefälle, ein Unterlegenheitsverdacht. Und ausgerechnet Meinecke zu verdächtigen, über Herrschaftswissen zu verfügen, wo der doch Machtverhältnisse und Sozialkontrolle beschreibt, gibt einem schon wieder das Gefühl, selbst das Problem zu sein.

Wenn Meinecke, Jahrgang 1955, nebenher noch Musiker und DJ, seine Figuren in Konstellationen packt, sind das immer symbolische Ordnungen: Lothar, der zölibatäre Theologiestudent, "saß beim Kaffee, in Betrachtung einer von Mary-Lou am Tag nach dem Tod des Schlagzeugers Max Roach verfassten Postkarte, mit einer emotionalen Anspielung an das gemeinsame Studium des Max Roach gewidmeten Heftes der Zeitschrift Du, aufgegeben in Barcelona, wo sie mit ihrem Trio, als Höhe- und Scheitelpunkt der laufenden Tournee, ein mehrtägiges lukratives Gastspiel in einem fancy Restaurant absolvierte. Als Motiv präsentierte die Karte Juan de la Cruz mit geschultertem Kruzifix." Ein typisches Zitat, das alles versammelt, was "Jungfrau", bitte noch mal alle kurz festhalten, verhandelt: Musik, Amerika, Medien, Zitat, katholischer Poststrukturalismus, Schrift.

Thomas Meineckes Romane erzählen von Körpern, haben aber nicht deren Temperatur. Zur sozialen Welt, deren Normierungen der Autor beschreibt, stehen sie selbst nicht in Spannung. Vielleicht ist der Roman der letzte und einzige Ort, Körper zur Sprache zu bringen. Dieses neue Buch aber wirkt, als würde es sich nicht für seine Leser interessieren.

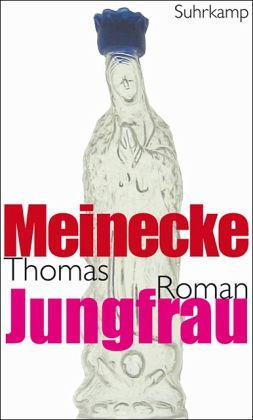

Thomas Meinecke: "Jungfrau". Roman. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2008. 346 S., geb., 19,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.10.2008