als in einer ihm eigenen melodischen Sprache Geschichten zu entspinnen.

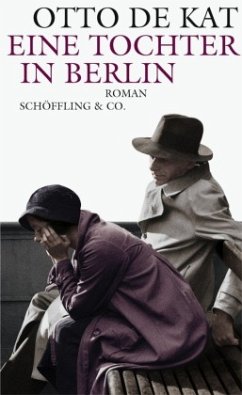

Otto de Kat, der mit bürgerlichem Namen Jan Geurt Gaarlandt heißt und jahrelang in Amsterdam als Kritiker und Kleinverleger tätig war, ehe er sich ganz aufs Schreiben von Romanen verlegte, zeichnete darin das faszinierende Porträt eines Einzelgängers, der ruhelos durch sein Jahrhundert irrt und bei seinem Versuch, in der Fremde das Vergessen zu finden, Cambridge, New York, Tel Aviv, Zürich und den Süden Englands durchstreift.

Bereits in diesem, seinem ersten Prosastück hatte sich de Kat als eine der großen Entdeckungen der niederländischen Literatur erwiesen. 2006 folgte der Roman "Sehnsucht nach Kapstadt", der in Bildern von suggestiver Dichte und Schönheit die Geschichte einer Freundschaft ohne Zukunft erzählte. Auch dieser zweite Kurzroman de Kats präsentierte ein kleines, in sich geschlossenes Universum, in dem Menschen um Besseres kämpfen als das, was ihnen ihre Herkunft verspricht.

Jetzt, weitere vier Jahre später, ist "Julia" erschienen, der zutiefst erschütternde Roman einer unerfüllten Liebe in Zeiten des Terrors, der die Summe von de Kats schmalem, aus gerade mal drei Bänden bestehendem Werk zieht. Denn "Julia", mit 167 Seiten für de Kats Verhältnisse geradezu ausschweifend, verbindet, was seine beiden ersten Romane jeweils für sich thematisierten: das Gefühl, nicht das zu tun, was nötig wäre, und nicht dort zu sein, wo man sein sollte. So erweist sich der Fabrikantenspross Christiaan Dudok als typische De-Kat-Figur: ein großer, von seinen widerstreitenden Empfindungen Zerrissener, der im alles entscheidenden Moment seiner Vernunft mehr gehorcht als seinen Gefühlen - und damit seine weitere Existenz nicht nur belastet, sondern schließlich zerstört. Denn als Christiaan der Maschinenfabrik seines Vaters eine Zeitlang den Rücken kehrt, weil er in Lübeck ein Praktikum absolvieren soll, um anschließend die Firma des Vaters zu übernehmen, verliebt er sich dort in Julia. Man schreibt das Jahr 1938: Der Alltag ist bereits vergiftet von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft; wer sich dieser auch nur ansatzweise zu widersetzen sucht, muss um sein Leben fürchten. So auch die junge Ingenieurin Julia Bender, deren Bruder Andreas, einst Schauspieler, bereits in einem Lager verschollen ist. Der Mut und die entschiedene Ablehnung, mit welcher sie dem Regime trotzt, faszinieren Christiaan. Eine Zeitlang glaubt er, die junge Frau an sich binden zu können; doch nach den Novemberpogromen bittet sie ihn, Deutschland zu verlassen. Dass Christiaan ihr gehorcht, wird zum größten Fehler seines Lebens. Denn alles, was fortan seine Existenz zu Hause, in den Niederlanden, bestimmt, bleibt überschattet von seiner unerfüllten Liebe. "War er ihr Geliebter? Eine Frage, die sich nicht beantworten ließ. Es war unmöglich, Knollenberg begreiflich zu machen, wie sehr Julia sein Leben beherrscht hatte oder eher zum Stillstand gebracht, denn manchmal kam es ihm so vor, als habe sich nach Julia in seinem Leben nichts mehr ereignet."

Langsam und wie in Zeitlupe entrollt de Kat die Erzählung seiner Liebenden, zwischen denen die sich als unüberwindlich erweisende Geschichte steht. Er liefert Bilder eines Lebens im falschen, verdichtet zur Erzählung eines Mannes, der mit seiner Schuld nicht fertig wird.

"Julia" erzählt die kurze eindrückliche Chronik einer Liebe, die scheitern muss an fehlender Zivilcourage und am Fanatismus. "Früher war Deutschland das Land der Dichter und Denker, jetzt ist es das Land der Richter und Henker, sagten wir frei nach Karl Kraus. Wir haben miterlebt, wie die SA die Straße eroberte mit ihren Fahnen und Liedern und ihrer Gewalt. Die Linden verfärbten sich, wurden langsam braun und schwarz. Ich wohnte nicht unweit vom Alexanderplatz, fünf Minuten zu Fuß bis zur Universität."

So zeichnet Otto de Kat, der offenbar an die Schicksalsfähigkeit des Menschen glaubt, das Porträt eines Mannes, der nach seiner überstürzten Flucht aus Nazi-Deutschland nicht nur gegen seine innerste Überzeugung die Frau, die er liebt, zurückgelassen hat, sondern auch den entscheidenden Teil seiner selbst: die Fähigkeit, länger an eine sinnvolle Zukunft zu glauben. Wir erleben einen fühllos den Gesetzen des Fabriklebens gehorchenden Menschen, der heiratet, seiner Frau aber eine Schwangerschaft untersagt, der das ihm übertragene Unternehmen in sichere Fahrwasser manövriert und die Rolle des Arbeitgebers jahrzehntelang überzeugend spielt, innerlich aber längst ausgekühlt ist. Und so registriert er geradezu erleichtert die Liaison seiner Frau mit seinem besten Freund.

Mit "Julia", dieser Geschichte einer am Ende tödlichen Liebe, hat Otto de Kat, der Philosoph des beständig Unbeständigen, eine neue Stufe seiner Kunst erklommen: in Form eines Erzählens, das - mal an den süchtig machenden Ton seines großen, im Jahr 2000 verstorbenen Landsmannes F. B. Hotz erinnernd, mal an den melancholischen Zauber eines Iwan Bunin - stärker und suggestiver noch als früher mit Genauigkeit und Anteilnahme das thematisiert, was sich in immer neuen Ausprägungen durch sein gesamtes Werk zieht: das Wechselspiel von Liebe und Tod, gepaart mit der Einsamkeit, die seine Figuren in der Welt verlorengehen und ihr Tun letztendlich vergeblich sein lässt.

Otto de Kat: "Julia". Roman. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Insel Verlag, Berlin 2010. 167 S., geb., 19,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.05.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.05.2010