fünfziger Jahre wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor für eine weltläufige zweite Moderne stehen würde?

Es gibt allerdings eine Konstante, die die Biographin Ingeborg Gleichauf in den Blick rückt, weil sie erkennbar zu ihrer Frisch-Faszination beigetragen hat: das poetische Sensorium für Natureindrücke. Mit Recht weist die Autorin darauf hin, dass schon in den frühen, oft bemängelten Prosatexten viele außerordentliche Naturbeschreibungen zu finden sind. Noch aus dem späten "Blaubart" zitiert sie eine Winterwald-Schilderung von lakonischer Magie. Es ist allerdings gerade kein Kamerablick, wie Gleichauf an einer Stelle behauptet, sondern die Mischung von scharfer Beobachtung und metaphorischer Ausdeutung, die den Reiz von Frischs Darstellungen ausmacht.

Leider lässt sich Gleichauf zu selten von Frischs genauem Hinsehen anstecken, wenn sie etwa die merkwürdige Dynamik auf jenem berühmten Foto beschreibt, das Brecht und den Architekten Frisch bei einer Baustellenbesichtigung zeigt: "Ein Wind scheint vor allem ihn zu ergreifen, während Brecht gänzlich undurchweht bleibt" - das ist der schönste Satz dieser Biographie. Viele andere Sätze verstimmen dagegen. Überflüssig etwa die Mitteilung der Autorin, dass ihr Frisch "schon zu Schulzeiten oft genug begegnet" sei. "Frisch kann gar nicht anders als schreiben über das Erlebte" - ja, so sind sie, die Schriftsteller. Und wie ungeschickt klingt es, wenn Gleichauf nach Worten für die stilistischen Qualitäten Frischs sucht: "Er kommt immer wieder auf sprachliche Ausdrücke, die sich auf den Weg machen, dem Gesehenen, Gehörten, Erfahrenen so nahe wie möglich zu kommen."

"Viele Kritiker suchen nach den Motiven, die sie kennen aus der Frisch-Lektüre" - was Gleichauf über die Kritiker schreibt, trifft verschärft auf ihre eigene, immerhin solide informierende Biographie zu. Sie benutzt allzu ausgiebig die durch übermäßigen Gebrauch abgenutzten Formeln der Frisch-Philologie, die zumeist noch vom Autor selbst stammen. Wenn sie etwa erzählt, wie Frisch als Junge den "Don Quijote" las, dann rückt sie in weit vorauseilender Parallelenjägerei den Rosinante-Ritter in die "Gantenbein"-Perspektive: "Da zieht sich einer eine Geschichte an. Da spielt einer eine tragikomische Rolle, als wäre es sein Leben."

Bei den berühmten Theaterstücken Frischs, deren Parabelsimplizität heute eher langweilt, hält sich Gleichauf mit kritischen Kommentaren zurück und bietet lieber hohltönende Programm-Musik aus der Hochzeit des epischen Theaters: "Frisch sieht es als eine seiner leidenschaftlichsten Aufgaben an, im Stück, auf der Bühne, vor den Augen des Publikums Fragen in einer solchen Intensität zu stellen, dass die Zuschauer fortan nicht mehr leben können ohne eine Rastlosigkeit des Fragens." Auf Distanz geht die Autorin dagegen zum Frauenbild des frühen Frisch, das "uns heute unerträglich anmutet". Und noch ein Defizit des jungen Autors: "Phänomene wie Verfolgung, Unterdrückung, Emigration interessieren ihn nicht nachhaltig genug. Er ist nicht in der Lage, zum Sprachrohr zu werden für Künstler, die verfolgt sind." Selbst wenn man hier sachlich zustimmt, stört man sich doch an der selbstgerechten, phrasenhaften Formulierung.

Am besten ist Gleichauf bei der Vorstellung der Spätwerke: "Montauk", "Der Mensch erscheint im Holozän" - mit diesen Büchern kann sie sichtlich etwas anfangen, und hier versteht sie endlich auch, den Leser zu begeistern. Zu leidenschaftlich ist dagegen ihre Ablehnung Walter Fabers. Als "langweiligen, kalt rechnenden, am Leben vorbei dahinvegetierenden Kerl" bezeichnet sie ihn. "Man wartet darauf, dass dieser Klugschwätzer eines Tages die Rechnung präsentiert bekommt, auf der steht: Ändere dein Leben." Diese Lesart ist naiv. Zwar läuft "Homo Faber" - eine Partitur der Antithesen, wie sie Thomas Mann nicht dichter komponiert hat - auf eine radikale Revision der Lebenshaltung hinaus, aber die "männliche" Sachlichkeit, die Weltumgestaltung durch Technik und modernen Städtebau sind essentielle Frisch-Themen, die auch bei der Faber-Figur ihre ambivalente Faszination behalten. Dies nicht zuletzt dank des Tons, den Frisch für den in die Präzision verliebten und zugleich sehr unzuverlässigen Ich-Erzähler gefunden hat: ein kühler, schlanker Stil, der Details prüft und Gefühle im Ungesagten verschweben lässt.

Dass Frisch mehrere Anläufe brauchte, um zu Meisterwerken zu gelangen, ist bekannt. Man sollte aber ein Bewusstsein dafür wahren, dass die frühen Werke Voraussetzung für spätere Qualitäten von Frischs Prosa sind. Die kunstvoll verknappte Sprache, das ausgeprägte Rollenbewusstsein, die Fähigkeit zur Selbstparodie sind nicht zuletzt Reflexe der frühen literarischen Irrgänge. Dieser Autor hatte mehrere Häutungen nötig, um immer von neuem er selbst zu werden. Solche Zusammenhänge wünschte man sich von einer aktuellen Frisch-Biografie deutlicher erklärt.

WOLFGANG SCHNEIDER

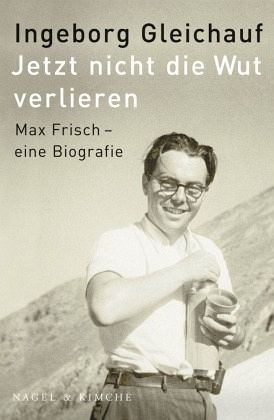

Ingeborg Gleichauf: "Jetzt nicht die Wut verlieren". Max Frisch - Eine Biografie. Verlag Nagel & Kimche, Zürich 2010. 271 S., geb., 18,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.01.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.01.2011