Nicht lieferbar

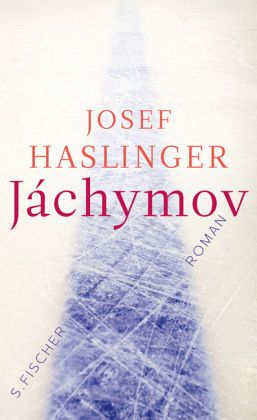

Jáchymov

Roman. Ausgezeichnet mit dem Rheingau Literaturpreis 2011

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Sie begegnen sich zufällig: der Verleger und die Tänzerin. Er sucht Heilung im alten Kurhotel von Jáchymov und stößt dabei auf das Grauen dieses Ortes. Die Tänzerin beginnt ihm eine Geschichte zu erzählen, die sie ihr Leben lang begleitet hat. Es ist die Tragödie ihres Vaters. Als Torwart der tschechoslowakischen Eishockey-Nationalmannschaft seit den 1930er Jahren ein Star, konnten ihn seine Erfolge nicht vor der Willkürherrschaft des kommunistischen Regimes schützen. Dann wurde er verhaftet. Man deportierte ihn in die Arbeitslager von Jáchymov, einem Uranbergwerk in einem Tal des E...

Sie begegnen sich zufällig: der Verleger und die Tänzerin. Er sucht Heilung im alten Kurhotel von Jáchymov und stößt dabei auf das Grauen dieses Ortes. Die Tänzerin beginnt ihm eine Geschichte zu erzählen, die sie ihr Leben lang begleitet hat. Es ist die Tragödie ihres Vaters. Als Torwart der tschechoslowakischen Eishockey-Nationalmannschaft seit den 1930er Jahren ein Star, konnten ihn seine Erfolge nicht vor der Willkürherrschaft des kommunistischen Regimes schützen. Dann wurde er verhaftet. Man deportierte ihn in die Arbeitslager von Jáchymov, einem Uranbergwerk in einem Tal des Erzgebirges. Nach fünf Jahren wird er amnestiert und als Todkranker entlassen. Seiner Familie bleibt nichts, als ihm beim langsamen Sterben zuzusehen. Die Tochter wird zur Chronistin einer ungewissen Erinnerung, der sie nicht mehr entkommen kann.

Josef Haslinger erzählt in seinem neuen Roman eine Familiengeschichte, verstrickt in die Tragödien des 20. Jahrhunderts.

Josef Haslinger erzählt in seinem neuen Roman eine Familiengeschichte, verstrickt in die Tragödien des 20. Jahrhunderts.