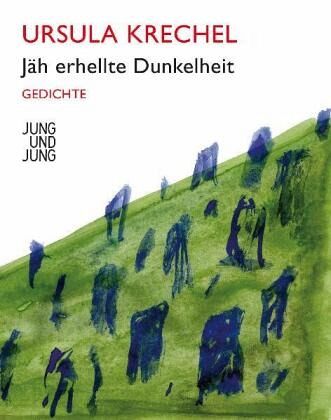

Jäh erhellte Dunkelheit

Gedichte

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

20,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Mitschrift des Sommers heißt der schöne geduldige Zyklus, der diesen Band abschließt und der entstanden ist während eines längeren Aufenthalts der Autorin in einem Frauenstift. Ihn durchziehen die Wärme und das Blühen der Jahreszeit, die gesteigert sind durch die Stille, wie die Klosterregel sie will. Sie führt zu einem gelassenen Für- und Bei-sich-Sein, das zugleich aufmerksam macht für die Geschichte des Ortes, die auch die Geschichte jener Frauen ist, die dort zuhause waren, bis sie im Klosterfriedhof ihre endgültige Ruhe fanden. Ursula Krechel, die zuletzt mit dem großen histor...

Mitschrift des Sommers heißt der schöne geduldige Zyklus, der diesen Band abschließt und der entstanden ist während eines längeren Aufenthalts der Autorin in einem Frauenstift. Ihn durchziehen die Wärme und das Blühen der Jahreszeit, die gesteigert sind durch die Stille, wie die Klosterregel sie will. Sie führt zu einem gelassenen Für- und Bei-sich-Sein, das zugleich aufmerksam macht für die Geschichte des Ortes, die auch die Geschichte jener Frauen ist, die dort zuhause waren, bis sie im Klosterfriedhof ihre endgültige Ruhe fanden. Ursula Krechel, die zuletzt mit dem großen historischen Roman Shanghai fern von wo ihr episches Können vorgeführt hat, kehrt in diesem Buch einstweilen zurück zum Gedicht. Zwischen winterlichen Bildern der Erstarrung und Tagen, »als hätte jemand / du vielleicht oder ein schüchterner Glückspilz / mit einem großäugigen Würfel die richtige Zahl getroffen«, entfaltet Ursula Krechel mit kluger und hellwacher Aufmerksamkeit - und bisweilen nicht ohne hintersinnigen Humor - ihr Wissen darüber, wie das, was einst »Erdenwandel« genannt wurde, dahingeht.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.