kulinarischen Kräfteverhältnisse, und Frankreich bestimmte deutlich seltener die internationale Diskussion - vor allem bei den kreativen Entwicklungen. Eine Zeitlang wurde es in der französischen Szene immer ruhiger, und der Unmut drang noch nicht so recht in die Öffentlichkeit. Dann fanden die Konservativen unter Köchen und Kritikern ihr neues Thema. Es ging gegen die sogenannte Molekularküche rund um den spanischen Weltstar Ferran Adrià, vor allem gegen deren Einsatz von Zusatzstoffen (wie etwa diverse Geliermittel), die man nun zunehmend aggressiv kritisierte. Die ursprünglich noch eher kulinarische Diskussion steigerte sich schnell zu einer gesundheitspolitischen, in der peu à peu ein wahres Horrorszenario von angeblichen Gesundheitsgefährdungen durch die Molekularküche bis zu allen möglichen Tricksereien in der Spitzenküche entworfen wurde.

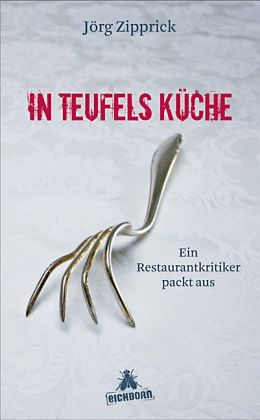

Diese Geschehnisse stehen im Mittelpunkt von Jörg Zippricks Buch. Dabei zeigt sich der Autor als typischer Vertreter eines bestimmten Typus von Zeitgenossen, wie er im ästhetischen Bereich häufiger zu finden ist. So wie Peggy Guggenheim sich nicht vorstellen konnte, dass die Kunst nach Picasso weitergehen wird, kommt der Autor von prägenden Schlüsselerlebnissen nicht los. Er berichtet von einem Treffen mit einem Verbündeten. "Da standen wir, ein 34-Jähriger und ein 42-Jähriger, und redeten wie zwei alte Männer: Früher war alles besser. Nur: Früher war wirklich alles besser."

Die mangelnde kritische Distanz zur klassisch-französischen Spitzenküche zieht sich durch das ganze Buch. Dabei scheut der Autor auch vor vielerlei problematischen Verknüpfungen, Ungenauigkeiten und Pauschalierungen nicht zurück. Was etwa die Molekularküche angeht, bleibt völlig unklar, wen und was er - abgesehen von ein paar Namen wie Adrià oder Blumenthal - eigentlich meint. Ständig wird vom gefährlichen Einsatz der Zusatzstoffe geredet und dabei der Eindruck erweckt, dass weite Teile der Spitzenküche quasi durchgehend verseucht seien.

Unabhängig davon, dass es genügend wissenschaftliche Gegenstimmen wie etwa den Molekularküchen-Spezialisten Thomas Vilgis gibt, wird hier ein begrenzter Teilaspekt der Küche quasi ohne jede konkrete Nennung von Ross (konkrete kulinarische Kreationen) und Reiter (Namen der zu kritisierenden Köche) hoffnungslos aufgebläht. Ein Begriff wie "Textur" zum Beispiel wird vom Autor ausschließlich mit Chemikalien und der Molekularküche in Verbindung gebracht. Als ob nicht selbst das biologischste aller Bio-Gerichte eine klare sensorische Struktur hätte, Texturen inklusive!

Die Kritik an chemischen Zusatzstoffen in der Nahrungsmittelindustrie hat zweifellos gute Gründe. Sie wie hier weitgehend undifferenziert auf die Spitzenküche anzuwenden ist äußerst problematisch und außerhalb jeder Proportion. Viel näherliegender wäre es zum Beispiel, die französische Patisserie einmal in diese Richtung zu befragen. Auch bei Zipprick besteht eben der Verdacht, dass er, statt Verbesserungen im Sinn zu haben, als neues Geschäftsfeld das Aufklärungsbusiness in seiner ausweglos zerstörerischen Form entdeckt hat. Vielleicht wird er ja bald enthüllen, dass die meisten Kräuter auch als Heilmittel dienen und dass deshalb neben dem Verzehr etwaiger Umweltgifte auch eine gefährliche Überdosierung drohen kann.

Unangenehm fällt auch auf, wie willkürlich und damit stets unter Manipulationsverdacht der Autor seine "Enthüllungs-Fakten" vorträgt. Eine besonders problematische Technik ist das Herstellen von völlig unbewiesenen Zusammenhängen. Nach dem Motto "semper aliquid haeret" fehlen zwar konkrete Beweise, der Verdacht aber ist in die Welt gesetzt. Der Autor wendet das zum Beispiel auf die aktuelle Chefin des französischen Guide Michelin, Juliane Caspar, an. Er erwähnt, dass sie, bevor sie Chefin des deutschen Michelin wurde, bei Joachim Wissler im "Vendôme" gearbeitet hat. Dann heißt es: "Ihrem alten Arbeitgeber verlieh sie 2006, im Jahr nach ihrer Ernennung zur Chefredakteurin, die legendären drei Sterne."

Regelmäßig werden auch Dinge behauptet, die der Autor irgendwo von einer "zuverlässigen" Quelle gehört hat oder die ihm selbst bekannt seien, aber nicht konkretisiert werden. "Mir persönlich ist ein französischer Restaurantkritiker bekannt, der Weine unbekannter Winzer in die Drei-Sterne-Läden von halb Europa presst." Ohne Nennung des Namens sind solche Angaben nicht korrekt und im höchsten Grade manipulativ. Auf diese Weise kann man jede beliebige, völlig aus der Luft gegriffene Behauptung verwenden. Würde man Namen nennen, wäre abzuwarten, was die Genannten zu den Behauptungen sagen. Mit solchen Praktiken nähert sich das Buch dann doch sehr dem Boulevard. Ein weiterer zu kritisierender Punkt - von leider sehr vielen - ist bei Zipprick die Mischung aus Hybris und Unkenntnis des Faches.

Er negiert, dass ein Kritiker über substantielle Kenntnis der Kochkunst verfügen muss. Bei ihm kommt alles aus dem Bauch. "Ein Tester schmeckt, wann ein Gericht stimmig ist, wann gute Zutaten verwendet werden. Er spürt, ob der Koch auf der Höhe seiner Form ist oder noch über Wachstumspotential verfügt." Und warum empfiehlt Zipprick dann als Beispiel-Restaurants, in denen alles im Lot sei, und natürlich keinerlei Chemie zum Einsatz komme, Pariser Bistros, in denen buchstäblich kein einziger Teller einer genaueren kulinarischen Prüfung standhält? (Ach ja, der Name. "Chez Michel" zum Beispiel, vgl. F.A.Z. vom 9. Januar 2010).

Die vielen zitierten technischen Details aus dem seit vielen Jahren bekannten Analysen chemischer Zusatzstoffe in der Lebensmittelindustrie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass dem Autor in seinem eigentlichen Fach manches unklar gerät. Die Ausführungen zur Wareneinsatzquote etwa (dem Anteil, den Köche für den Einkauf der Produkte ausgeben), den Zipprick in Richtung 25 Prozent schiebt, sind nicht korrekt (sie ist teilweise sehr viel höher). Ihre Bewertung als signifikantes Zeichen für nachlassende Qualität ist naiv, weil es heute wichtige kreative Restaurants gibt, in denen stattdessen der Anteil an Arbeitsleistung sehr viel höher ist als jemals zuvor (etwa im "Noma" von René Redzepi).

Unsäglich sind auch Stellen, bei denen sich der Autor auf ein populistisches Kneipenniveau begibt und quasi jeden weiterführenden Gedanken zur Kochkunst oder den Entwicklungen deutlich künstlerischerer Ideen pauschal verwirft. Was sehr nüchtern stimmt, ist aber vor allem die Abwesenheit einer grundlegenden Neugier und Faszination. In diesem betonierten kulinarischen Weltbild ist scheinbar nicht vorgesehen, dass etwas existiert, was von Zippricks alten Vorlieben abweicht. Hier hat sich jemand ganz gewaltig verlaufen und wird es vermutlich nie einsehen. Da kann man nur den Untertitel variieren und konstatieren: Ein Restaurantkritiker packt ein.

JÜRGEN DOLLASE.

Jörg Zipprick: "In Teufels Küche". Ein Restaurantkritiker packt aus.

Eichborn Verlag, Frankfurt a. M. 2011. 256 S., geb., 19,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2011