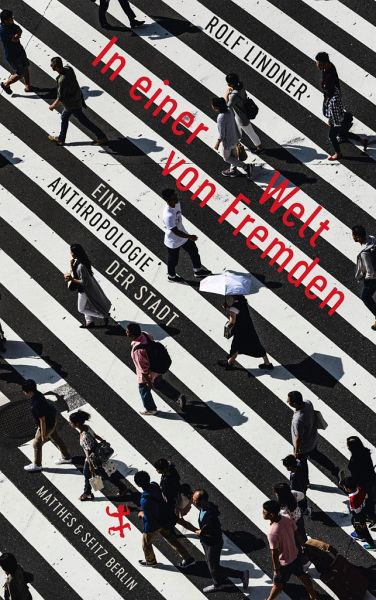

als das in Bismarcks Rede, mit der der Berliner Soziologe Rolf Lindner seine groß angelegte historische Studie über die Produktivkraft, den Mehrwert und die Faszination des Zusammenlebens großer Menschenmassen auf engem Raum einleitet. So wie die Berliner Zuwanderer um 1900 sich von der Kontrolle auf den ostelbischen Gutshöfen befreiten und die urbane Anonymität anstelle der dörflichen Sichtbarkeit suchten, so lässt sich das welthistorisch einmalige Stadtwachstum seit dem neunzehnten Jahrhundert auf Menschheitshoffnungen zurückführen, die mit den harten Fakten von Industrialisierung und Geburtenüberschuss allein nicht zu erklären sind.

Lindner legt mit dem auf Berlin fokussierten Buch sein Opus Magnum vor, in dem er frühere Studien - zur Populärkultur von Punk bis Fußball, zu Massenmedien von der Werbung bis zum Journalismus und zur Kulturwissenschaft zwischen Volkskunde und Soziologie - zu neuen Erkenntnissen bündelt. Den Verlustrechnungen der modernen Stadtkritik stellt er in der Tradition Georg Simmels die Erfolgsbilanz einer emanzipatorischen Auffassung des Urbanen entgegen.

Anstelle von Anonymität, Gleichgültigkeit, Unverbindlichkeit, Flüchtigkeit, Blasiertheit und Elend spricht der Autor von Vorurteilslosigkeit, Gleichwertigkeit, Ungebundenheit, Vergänglichkeit, Coolness und Aufstiegschancen. Er zeigt, wie trotz Entfremdungskälte und Sachlichkeit die Großstadt soziale Räume der Vertrautheit schafft und selbstbestimmte "Wahlverwandtschaften mit offenen Grenzen" eröffnet. Metropolen versprechen als neue "Heimat der Heimatvertriebenen" genau das, was ihre Kritiker ihr vorhalten: "Die Auflösung der Identität, die Möglichkeit eines anderen Lebens".

Der Autor schildert eingangs, wie im neunzehnten Jahrhundert das zugezogene "Gesinde" seine vormals persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse auf den Gutshöfen mit der sachlichen Struktur von Lohnarbeit in Berlin eintauschte. Und das "Dienstmädchen" war ein Übergangsstadium zur Fabrikarbeit mit mehr Bezahlung und Freizeit. Mit dichten Beschreibungen erfasst Lindner die Treffpunkte dieser Großstadtnovizen in Ausflugslokalen, Biergärten und Lunaparks mit Musik, Bier und Tanz im Freien. Aus zeitgenössischen Quellen destilliert er Zauberworte wie "Schlenkern" und "Bummeln" und erklärt auch den beliebten "Schiebetanz" als Überführung des intimen amerikanischen "Twostep" in die Berliner Körperkultur mitsamt "Schiebermütze".

Anschaulich schildert Lindner die Verwandlung der trüben Stadtplätze in Lichtpaläste, wo "Architekturen des Augenblicks" (Franz Hessel) eine überwältigende Poesie der Straße erzeugten. Die Belebung der Baumassen inspirierte den großen Jugendstilkünstler August Endell zu seiner architektonischen Atmosphärentheorie, die er 1908 im Lobgesang auf die "Schönheit der großen Stadt" bündelte. Etwas abrupt verknüpft Lindner die Licht- und Farbmagie der französischen Impressionisten mit dem deutschen Expressionismus von Kirchner und Meidner, deren Großstadterlebnis von größerer proletarischer Härte geprägt war als die harmonisierende Sinnlichkeit der Pariser Straßenmaler.

Der tägliche Umgang mit Fremden wurde zur Schule für wesentliche zivilisatorische Fähigkeiten. Dazu zählen Distanzregeln, Schweigefähigkeit, Blickdisziplin und höfliche Gleichgültigkeit. Sie wurden in Fahrstühlen in Form des sogenannten Kabinenblicks und in U-Bahnen zwecks Berührungsschutz eingeübt. Daraus zieht Lindner den Schluss: "In einer Welt von Fremden gewinnt die Oberfläche paradoxerweise an Substanz." Damit meint er musternde Blicke, sekundenschnelle Taxierungen der äußeren Erscheinung und die Lektüre populärwissenschaftlicher Ratgeber für Physiognomie, die allesamt als Frühwarnsysteme dienten. Der Anpassungsdruck des schönen Scheins stimulierte die Abenteuerlust vieler Städter und reizte sie zu Identitätsspielen, Maskeraden und Täuschungen bis hin zu "urban legends" von Dr. Jekyll bis Clark Kent. Kenntnisreich untersucht Lindner auch queere Stadtkulturen, die Exzentrizität nicht nur dulden, sondern auch belohnen.

Auch die Humanwissenschaften profitierten von diesen Alltagserfahrungen. Ohne die frühmoderne Pleinairmalerei oder die in der Figur des "Flaneurs" gefasste literarische Beobachtungsmethode hätten Soziologie, Psychologie und auch Medizin nach Lindner kaum so schnell "den Weg ins Freie" gefunden. Er spricht deshalb nicht nur von einer Verwissenschaftlichung des Urbanen, sondern auch von einer Urbanisierung der Wissenschaft, die ihre Experimentalräume nun auf offener Straße fand.

Ohne die überstrapazierte Habitus-Theorie von Bourdieu erklärt der Autor den sozioökonomischen Status von Städtern anhand ihrer sozialen Netzwerke, die eben nicht mehr organisch über Verwandtschaft oder Nachbarschaft bestimmt sind. Denn die zentrale Produktivkraft der Großstadt besteht darin, diverse Akteure zusammenzubringen und Energien freizusetzen, wie es sich bereits um 1900 im Gründungsfieber von Assoziationen, Zirkeln, Kreisen, Bünden und Klubs zeigte.

Weil sich diese temporären Zusammenschlüsse nicht mit dem Antagonismus von öffentlicher und privater Sphäre allein erklären lassen, wie es traditionell zur Bestimmung des Städtischen gehörte, sucht Lindner nach weiteren Markierungen. Und er findet sie sowohl in der historischen Soziologie als auch in der aktuellen Stadtdebatte. Gleichgültig ob man von "transitorischen Wahlgemeinschaften" und "posttraditionalen Gruppenbildungen" spricht oder den heutigen Stadtdiskurs über "Szenen" zitiert - es geht stets um die Verbindung "behaglicher Intimität mit dem fluiden Kosmopolitismus der Städte". Daraus vermag der Autor glänzende Einsichten zu schöpfen: über den Generationswechsel modischer Szene-Städte, über den Auf- und Abstieg von Subkulturen und auch über die Vielfalt imaginärer Topographien, die bis in die Immobilienwerbung reicht.

Zweifellos blendet Lindner den weiten Bereich gelingender ökonomischer Vergesellschaftung aus, obwohl ohne sie alle kulturellen Differenzierungsenergien versiegen. Dennoch legt er in seiner Anthropologie der Stadt erstmals den gewaltigen humanen Kern dieses anstrengenden, entbehrungsreichen, aber lohnenden Schauspiels frei, für dessen prekären Fortbestand man dieses Buch auch als Bedienungsanleitung lesen kann. MICHAEL MÖNNINGER

Rolf Lindner: "In einer Welt von Fremden". Eine Anthropologie der Stadt.

Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2022. 290 S., geb., 28,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.01.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.01.2023