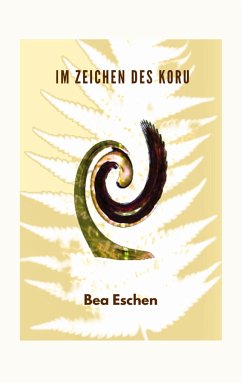

In der Tiefe der Wurzeln beginnt ein Singen

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

16,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Aotearoa, die 1880er Jahre. Mere und ihr bester Freund Iraia sehnen sich nach Unabhängigkeit.Sie werden weit über die Grenzen und die Isolation, aber auch über die Sicherheit ihrer Heimatin den Fjorden der Südinsel Aoteaoras hinaus reisen müssen.Einhundert Jahre später, 1980: die Zwillinge Lula und Bigsy lernen nach dem Tod ihrer MutterTui, dass diese viele Dinge vor ihnen geheim hielt - insbesondere, was ihre Herkunft angeht.Auch sie werden eine Reise antreten, über die Grenzen der ihnen bekannten Welt hinaus - zueiner Insel am östlichen Rand Aotearoas, von deren Existenz und Geschich...

Aotearoa, die 1880er Jahre. Mere und ihr bester Freund Iraia sehnen sich nach Unabhängigkeit.Sie werden weit über die Grenzen und die Isolation, aber auch über die Sicherheit ihrer Heimatin den Fjorden der Südinsel Aoteaoras hinaus reisen müssen.Einhundert Jahre später, 1980: die Zwillinge Lula und Bigsy lernen nach dem Tod ihrer MutterTui, dass diese viele Dinge vor ihnen geheim hielt - insbesondere, was ihre Herkunft angeht.Auch sie werden eine Reise antreten, über die Grenzen der ihnen bekannten Welt hinaus - zueiner Insel am östlichen Rand Aotearoas, von deren Existenz und Geschichte sowie deren Bedeutungfür ihr eigenes Leben sie bisher nicht wussten.Wie tief ist Herkunft? Wie vielschichtig, vielstimmig und auch widersprüchlich? Was bedeutet es,Indigen und diskriminiert zu werden und gleichzeitig auch selbst Teil eines gewaltvollen Machtverhältnisseszu sein?Der Roman Tina Makeretis eröffnet einen Blick auf ein bisher kaum behandeltes Kapitel der Geschichte Aotearoas. Er stellt komplexe und höchst aktuelle Fragen, die weit über Neuseeland hinausreichen und ein neues Licht auf die Komplexität und Wirkung von Rassismus im Leben von Individuen über Generationen hinweg werfen.