Nicht lieferbar

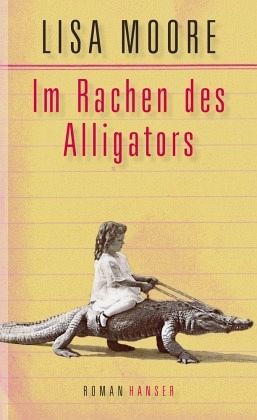

Im Rachen des Alligators

Roman

Übersetzung: Razum, Kathrin

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Colleen ist siebzehn und möchte die Welt verändern. Ihre Mutter Beverly, die seit dem Tod ihres Mannes mit der Liebe für ihre rebellierende Tochter ringt, sieht ratlos zu, wie diese aus ihrem Zuhause in Kanada Richtung USA flieht. Während Colleen in Louisiana dem Abenteuer und der fixen Idee nachjagt, einen Alligatorzüchter zu finden, den ihre Tante, die lebenshungrige Filmemacherin Madeleine, einst bei einer fast tödlichen Aktion gefilmt hatte, versucht Beverly neben den Erinnerungen an ihr altes Leben einen neuen Platz zu finden. Voller Tiefe und Witz erzählt Lisa Moore von drei ungew...

Colleen ist siebzehn und möchte die Welt verändern. Ihre Mutter Beverly, die seit dem Tod ihres Mannes mit der Liebe für ihre rebellierende Tochter ringt, sieht ratlos zu, wie diese aus ihrem Zuhause in Kanada Richtung USA flieht. Während Colleen in Louisiana dem Abenteuer und der fixen Idee nachjagt, einen Alligatorzüchter zu finden, den ihre Tante, die lebenshungrige Filmemacherin Madeleine, einst bei einer fast tödlichen Aktion gefilmt hatte, versucht Beverly neben den Erinnerungen an ihr altes Leben einen neuen Platz zu finden. Voller Tiefe und Witz erzählt Lisa Moore von drei ungewöhnlichen Frauen, die die Menschen, die sie am meisten lieben, verlassen - oder von ihnen verlassen werden.