Illustrierte Poetik des Impurismus, 2 Bde.

Morphologie und Funktion der Genitalien am Ursprung von Sprache und Mythos, Schrift und Literatur

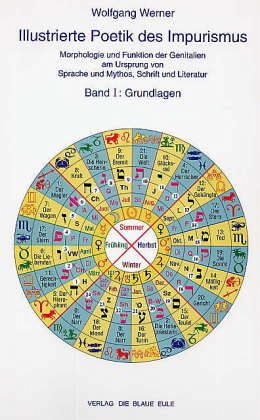

Die umfangreichen theoretischen Grundlagen werden durch 206 ganzseitige Bildtafeln anschaulich dargestellt (davon 92 in Farbe). Die Bilder sind nicht dekorative Illustrationen, sondern ein notwendiger Leitfaden des Gedankengangs im Text. Mit über 4400 zitierten Belegen will der Autor die beinah unglaublichen Zusammenhänge absichern und plausibel machen, daß er für die Brisanz des Ganzen nicht verantwortlich ist, weil er die Gedanken nicht erfunden, sondern nur gefunden und zusammengestellt hat. Die Theorie kulminiert am Anfang des zweiten Bandes, wo eine poetologische Überleitung "Impurismus in der Literatur" die Brücke zu den praktischen Analysen herstellt. Diese Dekodierungen von bisher hermetischer Literatur wollen die Richtigkeit der Theorie durch Anwendung beweisen. Der Autor nutzt den Platz für wenige Schwerpunkte, um dem Vorwurf zu entgehen, aus der Welt der Literatur nur die wenigen "lösbaren" Texte gesammelt zu haben. Die Poetik des Impurismus könnte der Sprach- und Literaturwissenschaft ganz neue Impulse geben.

Mit dem Wort Impurismus spielt der Verfasser auf Texte von Pablo Neruda von 1947 an, die unter dem Titel Poesía sin pureza / Poesie impure 1954 von Hans Magnus Enzensberger übersetzt und zweisprachig herausgegeben wurden. Der Verfasser meint mit"Impurismus"aber nicht nur die Poetik, sondern auch das Weltbild dahinter, ohne das seine Analysen kaum zu verstehen sind. In der Theorie entwickelt er zunächst das "doppelte Weltbild", das bald dreifach wird und gegen Ende in dem vierfachen "Weltbild der Windmühle" endet. Mit der Fülle des Stoffes, die der Verfasser aus vielen Fachgebieten autodidaktisch zu überschauen wagt, kommt er zu einer vielseitigen Theorie, die den Experten neue Ansätze bietet, nicht nur in der alten und neuen Philologie, sondern auch in Mythologie und Märchenforschung, in Archäologie, Ägyptologie, Philosophie und Theologie. Auch Kunst, Architektur und Musik sowie die Nomenklatur von Biologie, Geographie und Astrophysik sind betroffen. Die Ausgrenzung esoterischen Wissens wird überwunden, denn in Astrologie, Alchemie, Entsprechungslehren, Kabbala und Tarot sind alte Weisheiten bewahrt. Heureka!

Produktdetails

- Verlag: Verlag Die Blaue Eule

- Seitenzahl: 1346

- Erscheinungstermin: Frühjahr 2007

- Deutsch

- Abmessung: 300mm

- Gewicht: 3688g

- ISBN-13: 9783899241761

- ISBN-10: 3899241762

- Artikelnr.: 22507100

Herstellerkennzeichnung

Zu Teil 2:

1. "… um anschließend 35.000 Wörter zu erhalten": Das ist bei Werner niemals eine Zielangabe, sondern ein aus seinem Arbeitsbericht zur Entstehung der Theorie herausgerissenes Stück. Als Zielangabe ist es eine falsche Information.

2. "Die Universalität dieses gynäkologischen Reduktionismus": Der Ausdruck stellt die historische Entwicklung auf den Kopf. Werner findet die Schauplätze des vierteiligen Weltbildes der Windmühle in vielen Werken der Literatur. Deren Autoren haben reduziert, Werner hat nur entdeckt, was Hamann schon sagte: "Poesie ist die Ursprache des menschlichen Geschlechts". Und die Universalität dieses Weltbildes formulierte schon Goethe: "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" (Chorus mysticus, Faust II Ende). Ein Gleichnis wofür denn?

3. "… da dieses Konzept … die Überwindung der Hermeneutik realisiert": ein Mißverständnis, denn bei der impuristischen Analyse brauchen Sie noch viel mehr Hermeneutik als bei der alten Interpretation. Versuchen Sie's mal!

4. "… denn gute Literatur und Dichtung ist nur, was sich impuristisch entschlüsseln läßt": Das habe ich nie gesagt, sondern etwa dies: Es gibt eine Menge impuristische Literatur und daneben auch "normale". Es wäre gut, wenn die Literaturwissenschaft der Hochschulen den Unterschied publik machen würde und die impuristische Literatur mit der angemessenen Methode der impuristischen Analyse dekodieren würde, statt sie unangemessen zu "interpretieren". Prüfen Sie, zu welchen Ergebnissen die neue Methode führt! Das wäre eine faire Antwort.

5. "… wird die alte Welt aus Schöpfungstagen wiederhergestellt": Das ist nur eine andere Formulierung für das im Text anschließende Zitat von Ungaretti: "Das höchste Streben der Poesie ist, in der Sprache die Welt in ihrer ursprünglichen und glückstrahlenden Reinheit neu zu erschaffen." (Vgl. auch Homepage "impurismus.de" > Textprobe.)

6. "… die Herkunft des Wortes »Impurismus«" erklärt sich nicht aus der Decodierung, sondern aus H.M. Enzensbergers Übersetzung ausgewählter Gedichte von Neruda unter dem Titel »Poésie impure«.

7. "Um auch einen Beleg für seine Theorie liefern zu können": Das ist eine böse formulierte Untertreibung, denn die Belege machen den Großteil des Bd. II der Poetik aus (mindestens 300 Seiten Originaltexte dekodiert). Vgl. auch die Analyse-Beispiele auf der Homepage "impurismus.de".

Stellungnahme des Autors Wolfgang Werner Bochum, den 23.12.2008

Ich stoße heute auf die Bewertung meines Buches durch Herrn Bollinger und will gleich antworten. Leider sind die 3 Teile des Textes im Netz falsch sortiert. In der Abfolge 3-2-1 ergeben sie einen guten Zusammenhang.

Zu Teil 1:

Es freut mich, daß Herr Bollinger mein Opus gelesen hat (sogar die Ergänzungen auf meiner Homepage) und daß er große Teile der Theorie verstanden und ordentlich referiert hat. Es macht mich aber traurig, daß der ironische Unterton in seinem Text manchen Leser abschrecken könnte, weil Herr Bollinger einiges schief oder falsch dargestellt hat und am Ende zugeben muß, daß ihm trotz all meiner Anstrengungen der Gesamtsinn verborgen geblieben ist (unverständlich, obskur). Im einzelnen kommentiere ich folgendes:

1. "… a priori … jeglicher wissenschaftlichen Redlichkeit entbehrend": Das ist ein trauriger Ansatz a priori! Herr Bollinger ist so sehr im gängigen Literaturbetrieb gefangen, daß er neue Ideen a priori als unseriös ablehnt. Ich habe meine Funde mit wissenschaftlicher Redlichkeit vorgetragen und mit 4400 Zitaten aus den Werken großer Leute und berühmter Geister belegt. Es handelt sich um Funde, nicht um Wahngebilde.

2. "… wie er auf einen tradierten Geheimcode gestoßen ist": Werner schildert, wie er im Anfang seiner Forschungen einen solchen Code vermutet und gesucht hat. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, daß es den Code nicht gibt, weil jedes Wort immer seine Assoziationen und Konnotationen sowie seinen Kontext mit sich bringt. Der von Werner selbst verwendete "Code" bei der Analyse etablierter Texte ist seine Erfindung, um eine Übersetzung in platte Pornographie zu vermeiden.

3. "Man nehme … man greife … man suche … etc.": Dieser Kochbuchstil für ein Referat ist durchaus unangemessen und wissenschaftlich unredlich, kann nur durch eine falsche A-priori-Einstellung entschuldigt werden.

4. "… das Geheimnis der lateinischen Ausdrücke liegt in ihrem medizinischen Gebrauch": Das ist eine falsche Darstellung der Untersuchungen am Anfang des Buches.

5. "… damit man schließlich ein eigenes Wörterbuch erstellen kann": Das bleibt allerdings eine Wunschvorstellung, um das mühsame Verfahren der Dekodierung etablierter Texte zu verkürzen. In Werners Buch wird jeder Beispieltext noch Wort für Wort und individuell entschlüsselt.

Zu Teil 3:

Bollingers Bewertung und Wortwahl in diesem letzten Teil sind starker Toback und trotzdem wenig überzeugend.

1. "Diese Zuordnung von Organ und Text": So primitiv ist die Sache nicht! Angeblich kannte man das "eigentlich nur bei James Joyce". Immerhin! Aber auch Joyce verlangt nach impuristischer Analyse (z.B. in Finnegans Wehg). Was Herr Bollinger mit wissenschaftlichen Etiketten versieht (»intellektuelle Originalität«, »avantgardistische Brillanz« und »literarisches Stilmittel«) ist eben der Impurismus, den auch Arno Schmidt mehr als andeutungsweise herausstellt.

2. Der Vergleich mit Hegel ehrt mich, die behauptete "Unverständlichkeit" deutet aber nur darauf hin, daß sich Herr Bollinger nicht genügend Zeit zum Verständnis genommen hat, besonders nicht für die Analysen, die in ihrer Stimmigkeit und Originalität schlagende Beweise für die Richtigkeit der Theorie sind.

3. "Größenwahn": Wer nur im kleinkarierten Getümmel des akademischen Betriebs schwimmt, verliert den Überblick und sieht fachübergreifende, wesentliche Dinge nicht mehr.

4. "… das schriftliche Zeugnis seiner hermetischen Esoterik": Herr Bollinger meint damit wohl meine Poetik des Impurismus. Wenn man Zeit, Verstand und guten Willen mitbringt, ist sie aber nicht hermetisch und schon gar nicht esoterisch, denn durch die exoterische Aufdeckung esoterischen Wissens lade ich doch jeden Leser zu einem neuen Verständnis der alten Texte ein. Schade, daß mir das gegenüber Herrn Bollingers A-priori-Einstellung nicht gelungen ist.

5. Zum Schluß einige Zitate, die vielleicht zu denken geben:

a) "Ich freue mich, auf einen Selbstzünder gestoßen zu sein, von denen zunehmend welche erscheinen. Große Abenteuer waren für mich die Lektüren von Thiele/Knorr, Der Himmel ist unter uns, und Wolfgang Werner, Illustrierte Poetik des Impurismus." (http://www.manfredhiebl.de/Anthropologie/leserbriefe_anthropologie.htm)

b) "Obwohl ich von >Germanisten< nicht allzuviel halte: die Herren Ordinarii haben seit einigen Jahrhunderten so eklatant versagt, wie nur je Kärrner vor Königsbauten." (Arno Schmidt: Sitara und der Weg dorthin. Eine Studie über Wesen, Werk und Wirkung Karl Mays. 1963. S. 330)

c) "Was soll ich um Himmelswillen mit diesen geschminkten, duftenden Toilettensünden unchristlicher Jugend … anfangen?" (Clemens Brentano, 1826. Nach: Hans Magnus Enzensberger: Brentanos Poetik. 1955. S. 131)

d) "Wer Lust hat — ohne Lust geht es nicht —, der braucht die Wörter nur gegen das Licht zu halten. Unter jedem Text findet sich ein anderer, finden sich viele andere, mehr als die Weisheit des Lesers und des Schreibers sich träumen lassen." (Hans Magnus Enzensberger: Das Wasserzeichen der Poesie oder die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen. Nördlingen (Greno) 1985. S. VIII)

e) "Die moderne Literaturwissenschaft — d.h. die der letzten fünfzig Jahre — ist ein Phantom."

(Ernst Robert Curtius: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 1948. Nach: Ingeborg Bachmann: Frankfurter Vorlesungen. 1959/60. S. 91)

f) "Die bevorstehende Jahrtausendwende nährt die Hoffnung auf ein neues geistiges Licht für die Menschheit, darauf richtet sich die Hoffnung von vielen. … Man spricht wieder zunehmend von der Aktualität der hermetischen Weltsicht, die einen Beitrag zur Sinngebung auch für unsere moderne Welt leisten kann, wobei sie unmittelbar an das Urwissen der ältesten Kulturen anzuknüpfen sucht." (Erik Hornung. Das esoterische Ägypten. Das geheime Wissen der Ägypter und sein Einfluß auf das Abendland. 1999. S. 206)

g) William von Baskerville: "Im endlosen Taumel der Möglichkeiten erlaubt uns Gott auch die Vorstellung einer Welt, in der die vermeintlichen Künder der Wahrheit nichts anderes sind als alberne Gimpel, die bloß immerzu wiederholen, was sie vor langer Zeit einmal gelernt haben." (Eco. Der Name der Rose. S. 607f.)