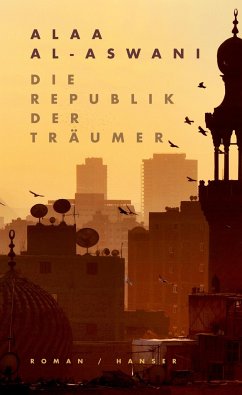

Prinzip der Telenovela auf die Literatur zurücküberträgt, die literarische Bühne betreten. Sein Frühwerk wurde in Ägypten 2008 unter dem Titel "Niran Sadiqah (Friendly Fire)" neu zusammengefasst und publiziert. Da sich der Lenos-Verlag offensichtlich scheute, das Buch unter einem englischsprachigen Titel auf Deutsch zu publizieren (aber davon gibt es doch mittlerweile einige!), klingt der Titel nun leicht angetrunken: "Ich wollt', ich würd' Ägypter".

Das nimmt dem Buch und der erklärten Absicht des Autors die Schärfe. Wenn al-Aswanis frühe Erzählungen eine Qualität haben, so die, zugleich freundschaftlich gemeinte und bitter-kritische Attacken auf die eigene Gesellschaft zu sein. Genau deswegen, heißt es im Klappentext, sei die längste der Erzählungen, die den Auftakt des vorliegenden Bandes bildet, von der "ägyptischen Zensurbehörde verboten" worden - noch so etwas Besoffenes. Denn es gibt keine ägyptische Zensurbehörde. Wie es sich tatsächlich verhält, hätte der Verlag dem Vorwort al-Aswanis entnehmen können: Das Buch wurde zu keinem Zeitpunkt verboten, vielmehr nun zum dritten Mal publiziert und ist in Ägypten leicht erhältlich. Das Manuskript wurde jedoch in den neunziger Jahren von der ägyptischen Buchorganisation abgelehnt, einem staatseigenen Großverlag und Überbleibsel aus sozialistischen Zeiten. Es erschien daher zuerst in einem von al-Aswani selbst finanzierten Druck. Das freilich ist bis heute für literarische Anfänger in der gesamten arabischen Welt der meistbegangene Weg zu einer Publikation.

Die schonungslose Selbstkritik ist die Stärke dieser Erzählungen und nimmt für den Autor und seine Anliegen ein. Unter rein literarischen Gesichtspunkten jedoch wirken viele der Texte wie Fingerübungen. Man spürt, wie al-Aswani seinen Ton sucht, oft noch ein wenig schwankt, abrupt die Richtung wechselt. An der mit hundert Seiten längsten Erzählung des Bandes, "Die Aufzeichnungen des Issam Abdalati", lässt sich dies exemplarisch ablesen. Der Text beginnt mit einer fast an Thomas Bernhard erinnernden Spottrede auf die Ägypter und ihre Eitelkeit. Kein Wunder, dass die biederen Kulturbeamten der staatlichen Buchorganisation vor einer Publikation zurückschreckten. Aber schon im dritten Kapitel wird daraus eine konventionell erzählte, typisch ägyptische Verbitterungs- und Lebensgeschichte, wie wir sie aus der Literatur vom Nil zuhauf kennen. Erst am Ende gibt es eine überraschende, freilich sehr gewollt wirkende Wendung ins Groteske. Issam Abdalati verfällt einer plötzlich in ihm keimenden Klischeevorstellung vom Westen und stellt sich vor, eine Touristin zu verführen. Als er Realität und Wunschvorstellung nicht mehr unterscheiden kann, landet er im Irrenhaus. Fast scheint es, als sei al-Aswani die Kritik seiner Figur an Ägypten selbst zu viel geworden und er habe sie deshalb als wahnsinnig diskreditieren müssen. Friendly fire mit Platzpatronen?

Ähnlich wechselhaft in Qualität und Stil präsentieren sich die sechzehn anderen, eher dem Genre der Kurzgeschichte zuzurechnenden Texte. Ausbeutung (auch sexuelle), Doppelmoral, Deklassierung, Armut, Grausamkeit und sogar durch Bildung und Intelligenz nicht zu überwindende Klassenunterschiede sind die Themen, die al-Aswani als engagierten Autor ausweisen. Das Vorbild des Großmeisters der ägyptischen Kurzgeschichte, des 1991 gestorbenen Jussuf Idris, ist unverkennbar, obwohl al-Aswanis Erzählungen nicht immer an die seines Vorbilds heranreichen. Bisweilen sind sie nur eine naturgetreue Kopie der Realität, etwa in der Geschichte "Meine liebe Schwester Makarim", die nichts als ein offensichtlich heuchlerischer Brief ist, wie er von vielen ägyptischen Gastarbeitern in Saudi-Arabien an die auf Geld wartende Familie daheim geschickt werden könnte. Die literarische Gestaltung besteht lediglich darin, den Brief als Short Story zu deklarieren und durch dieses Vorzeichen als Kritik an einer bestimmten Mentalität lesbar zu machen - für arabische Leser gewiss leichter erkennbar als für mit ägyptischen Verhältnissen unvertraute Deutsche.

Man merkt diesem wie auch zahlreichen anderen Texten an, dass al-Aswani die epische Breite braucht, um seine Anliegen in einer literarisch ansprechenden Form durchzuführen. In der Kürze ist sein Realismus schlicht zu real, um noch als Kunst durchzugehen. Auch wenn hohe Kunst erklärtermaßen nicht al-Aswanis Anliegen ist und er gezielt das einfache und damit volksnahe Schreiben propagiert, ist es daher nicht unbedingt als poetische Ungerechtigkeit zu bezeichnen, dass er erst mit seinen breitangelegten Romanen "Der Jakubian-Bau" und "Chicago" berühmt geworden ist. Empfohlen seien die Erzählungen aber gerade deshalb nicht nur den eingefleischten al-Aswani-Fans, sondern allen, die an einem ungeschönten Bild von Ägypten interessiert sind.

STEFAN WEIDNER

Alaa al-Aswani: "Ich wollt', ich würd' Ägypter". Erzählungen. Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich. Lenos Verlag, Basel 2009. 265 S., geb., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.02.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.02.2010