Maximilian am ersten Schultag". Hat das Gedicht damit schon begonnen, oder beginnt es erst danach? Diese Information braucht man jedenfalls für das Gedicht, den Namen "Maximilian" aber am wenigsten. Oder bei Celan: Nur im Titel heißt es "Marianne". Von dieser Frau, die er im Gedicht "Geliebte" nennt, sagt er als Erstes: "Fliederlos ist dein Haar ..." Da muss man erst einmal drauf kommen - man erfährt es im Kommentar -, dass der Dichter mit diesem Namen auch Frankreich meinte, obwohl im Gedicht so gut wie nichts in diese Richtung weist. Was aber unklar ist, stiften die Dichter. Übrigens sind viele Gedichte in dem Buch ganz außerordentlich klar.

Gedichte mit einem Namen richten sich über diesen an eine Person, und diese, nicht der Name, ist dann Gegenstand. Für Personen interessieren sich nun einmal auch die Dichter, und über Personen mag sich dann auch deren jeweiliger Name mit Poesie füllen. "Namen sind widerwärtig", "Nomina sunt odiosa", zitiert Klaus Harpprecht, der ja (ohne Ironie gesagt) fast über alles sinnvoll schreiben kann und es auch hier tut, in seinem Vorwort den Cicero und betont, dies sei eine "etwas rätselhafte Bemerkung". Aber Cicero meint das Nennen von Namen in der Auseinandersetzung mit einem Problem, weil es etwas Unsachliches, eben Persönliches, hineinbringe. Deshalb dürfen etwa im britischen Unterhaus rituell keine Namen genannt werden: "Mr. Speaker, der ehrenwerte Vertreter des Wahlkreises soundso, hat soeben haarsträubenden Unsinn gesagt."

Ganz anders ist es natürlich bei Liebesgedichten. Denn in der Liebe, der ersten Verliebtheit besonders, ist der Name der oder des Geliebten ja schon etwas wie Besitz, oder er ist, danach, geballte Erinnerung: "Lili", "Diotima", "Marie A." oder "Lili Marleen". Aber es geht natürlich auch ohne Namen: "O Mädchen, Mädchen, / wie lieb' ich dich!" Margaux de Weck, die junge Herausgeberin, Jahrgang 1979, zitiert in ihrem Nachwort die schönen Verse von Ulla Hahn: "Diese Sehnsucht / dich beim Namen zu nennen / Diese Angst / dich beim Namen zu nennen." Da wird in der Ambivalenz etwas deutlich vom Gewicht dieses Vorgangs.

Natürlich dominieren unter den Adressaten die Frauen und also die Frauennamen in diesen Gedichten. Und das liegt nicht nur daran, wie die Herausgeberin allzu vorsichtig sagt, dass "mehr männliche Dichter als Dichterinnen gedruckt und überliefert worden sind". Es gibt oder gab halt mehr Dichter als Dichterinnen. Und die Dichter richten sich in der Regel an Frauen (zuweilen aber doch auch, zumindest von Shakespeare an, an Männer - aber davon findet sich keines in dem Buch). Es ist ein Jammer, natürlich, dass sich jahrhundertelang die liebenden Frauen, auch wenn sie dichteten, aufgrund ärgerlicher Konvention nicht so deutlich ausdrücken konnten, wie dies Männern möglich war. Ein Verlust für die Dichtung, ein großes Fehlen.

Es geht also bei den Gedichten, die Namen nennen, zumeist - "Löwenanteil", sagt Margaux de Weck - um Liebe, also um jenes, wie der Philosoph Walter Schulz in seinen Vorlesungen kopfschüttelnd zu sagen pflegte, "eigentümliche Hingerissenwerden an ein Du hin". Es ist ja wirklich nicht falsch beobachtet: das "Hingerissenwerden", dessen "Eigentümlichkeit", dann das große "Du", zu dem der Name auf innigste gehört. Aber es sind in dem Buch doch auch andere Gedichte mit Namen versammelt, die etwa an Kinder oder Freunde gerichtet sind oder auch an Tiere wie in Morgensterns wunderschönem "Der Rabe Ralf / will will hu hu ..."

"Ich habe dich beim Namen gerufen" ist der Titel. Ein heikler Punkt - denn ist da nicht eine kaum erlaubte Vermischung der Sphären? Hier werden Sätze aus dem zweiten Jesaja aufgenommen, die mit "gewaltig" noch unzureichend beschrieben sind. Sie sind auch nicht eigentlich "poetisch", sondern der Einbruch des Heiligen, des Ungeheuren. Eine unfassliche, auch erschreckende Inanspruchnahme. Es ist der Herr selbst, der da redet, und er redet in der Tat besitzergreifend, namentlich zu seinem Volk - zu seinem, nicht zu irgendeinem, und er nennt es mit zwei Namen. Luther übersetzt: "Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!"

Man kann nun diese Jesaja-Sätze nicht damit zusammenbringen, dass Eltern nach - warum nicht? - der Mode folgenden Gesichtspunkten ihren Kindern Namen geben und Dichter und Dichterinnen ihre Geliebten mit deren Namen rufen, also zum Beispiel "Lili Marleen". Wobei dieses Gedicht von Hans Leip auch ohne die Melodie, von der es so schwer zu trennen ist, auf seine Weise, rein von seinen Worten her, rasend schön ist (so viel Kitsch darf sein) bis hin zur letzten Strophe, der fünften: "Wenn sich die späten Nebel drehn, / Werd' ich bei der Laterne stehn . . ." Also da ist in der Wahl dieses Titels für das Buch, bei allem Humor, mit dem man schon rechnen darf, eine Übertretung. Sicher, in den Namen steckt etwas Theologisches, oder es kann darin stecken, und zwar über die Taufe, in der man aber nicht primär einen Namen bekommt, sondern mit Nennung des schon bestehenden Namens "aufgenommen" wird. Im englischen "christian name" ist dies noch latent da, und übrigens nennen auch Spanier, ohne sich des Hintergrunds bewusst zu sein, wenn man sie fragt, wie sie heißen, immer den Vornamen - also nicht "López" oder "García", sondern "Luis" oder "Pilar". So heißt man, so wurde man getauft.

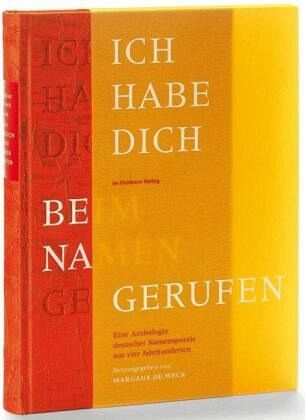

Trotzdem handelt es sich um ein schönes, um ein - wie immer in der "Anderen Bibliothek" - kostbar aufgemachtes und gedrucktes Buch mit schönen oder, wo sie nicht schön sind, zumindest interessanten und sehr verschiedenartigen, gerade auch vielen heiteren Gedichten, denn in diesen sind Namen in der Tat häufiger.

HANS-MARTIN GAUGER

"Ich habe dich beim Namen gerufen". Eine Anthologie deutscher Namenspoesie aus vier Jahrhunderten. Herausgegeben von Margaux de Weck. Mit einem Vorwort von Klaus Harpprecht. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2007. 360 S., geb., 28,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.09.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.09.2008