Hofmannsthal. Orte

20 biographische Erkundungen

Herausgegeben: Hemecker, Wilhelm; Heumann, Konrad

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

24,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

12 °P sammeln!

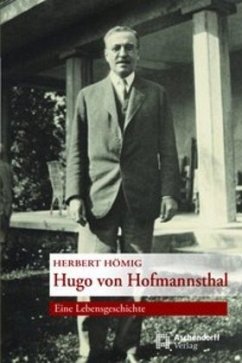

Dieses Buch ist der erste Versuch, Hugo von Hofmannsthals (1874-1929) Leben und Werk in einer Gesamtdarstellung zu fassen. Ausgegangen wird von den Orten, an denen Hofmannsthal gelebt, gearbeitet und Inspiration gesucht hat. Angefangen vom Geburtshaus in der Salesianergasse und dem Akademischen Gymnasium in Wien über künstlerisch bedeutende Orte wie das Café Griensteidl und das Burgtheater bis hin zu den für Hofmannsthal wichtigen Städten Berlin, München, Venedig und Paris beschreiben die Autoren prägende Konstellationen, die mit bestimmten Örtlichkeiten verbunden sind. Um es mit Hofma...

Dieses Buch ist der erste Versuch, Hugo von Hofmannsthals (1874-1929) Leben und Werk in einer Gesamtdarstellung zu fassen. Ausgegangen wird von den Orten, an denen Hofmannsthal gelebt, gearbeitet und Inspiration gesucht hat. Angefangen vom Geburtshaus in der Salesianergasse und dem Akademischen Gymnasium in Wien über künstlerisch bedeutende Orte wie das Café Griensteidl und das Burgtheater bis hin zu den für Hofmannsthal wichtigen Städten Berlin, München, Venedig und Paris beschreiben die Autoren prägende Konstellationen, die mit bestimmten Örtlichkeiten verbunden sind. Um es mit Hofmannsthals eigenen Worten zu sagen: "Stunde, Luft und Ort machen alles."

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.