Nicht lieferbar

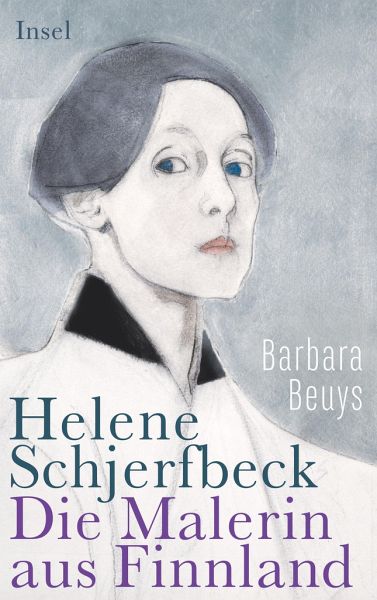

Helene Schjerfbeck

Die Malerin aus Finnland

In Skandinavien wird sie als eine der bedeutendsten Malerinnen des 20. Jahrhunderts gefeiert, in Deutschland ist sie spätestens seit der vielgerühmten Ausstellung in der Frankfurter Schirn 2014 keine Unbekannte mehr: Helene Schjerfbeck. Barbara Beuys schildert das dramatische und stürmische Leben der Malerin, in dem über tausend Bilder entstehen - Selbstporträts, Stillleben, Landschaften, vor allem aber Porträts moderner junger Frauen.Bereits im Alter von elf Jahren machte Helene Schjerfbeck als Wunderkind mit genialen Zeichnungen auf sich aufmerksam. Sie wird in die renommierte Mal- und...

In Skandinavien wird sie als eine der bedeutendsten Malerinnen des 20. Jahrhunderts gefeiert, in Deutschland ist sie spätestens seit der vielgerühmten Ausstellung in der Frankfurter Schirn 2014 keine Unbekannte mehr: Helene Schjerfbeck.

Barbara Beuys schildert das dramatische und stürmische Leben der Malerin, in dem über tausend Bilder entstehen - Selbstporträts, Stillleben, Landschaften, vor allem aber Porträts moderner junger Frauen.

Bereits im Alter von elf Jahren machte Helene Schjerfbeck als Wunderkind mit genialen Zeichnungen auf sich aufmerksam. Sie wird in die renommierte Mal- und Zeichenschule von Helsinki aufgenommen und provoziert mit sensiblen Historienbildern - eine Sensation, denn das war bisher Männersache. Sie erhält großzügige Stipendien, malt in Paris, im bretonischen Pont-Aven und in der Künstlerkolonie von St. Ives in Cornwall. Ihre Bilder hängen im Pariser Salon und auf Weltausstellungen.

Als sie sich weigert, ihre Malerei in den Dienst desfinnischen Nationalismus zu stellen, wird sie zur Außenseiterin. Erst eine Ausstellung in Helsinki bringt 1917 den Durchbruch in Finnland, eine Einzelausstellung 1937 in Stockholm ist ein Triumph, der Schjerfbecks Ruhm als Meisterin der Moderne in Skandinavien begründet.

Barbara Beuys schildert das dramatische und stürmische Leben der Malerin, in dem über tausend Bilder entstehen - Selbstporträts, Stillleben, Landschaften, vor allem aber Porträts moderner junger Frauen.

Bereits im Alter von elf Jahren machte Helene Schjerfbeck als Wunderkind mit genialen Zeichnungen auf sich aufmerksam. Sie wird in die renommierte Mal- und Zeichenschule von Helsinki aufgenommen und provoziert mit sensiblen Historienbildern - eine Sensation, denn das war bisher Männersache. Sie erhält großzügige Stipendien, malt in Paris, im bretonischen Pont-Aven und in der Künstlerkolonie von St. Ives in Cornwall. Ihre Bilder hängen im Pariser Salon und auf Weltausstellungen.

Als sie sich weigert, ihre Malerei in den Dienst desfinnischen Nationalismus zu stellen, wird sie zur Außenseiterin. Erst eine Ausstellung in Helsinki bringt 1917 den Durchbruch in Finnland, eine Einzelausstellung 1937 in Stockholm ist ein Triumph, der Schjerfbecks Ruhm als Meisterin der Moderne in Skandinavien begründet.