könnte, so etwas wie Aspirin oder Veramon zur Abwehr der Versuchung"?

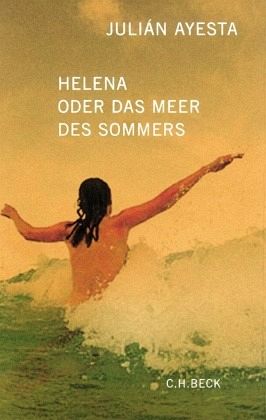

Vor allem aber stellen sich all diese Fragen, wenn man im katholischen Spanien vor dem Bürgerkrieg erstmals in die metaphysischen Stürme der Pubertät gestoßen wird. Mitten im Winter, zwischen zwei Augustidyllen am Meer, ereilt das Erwachsenwerden den Erzähler von Julián Ayestas Roman "Helena oder das Meer des Sommers". Gerade noch hatten er und seine Freunde gegen die schlafenden Mädchen in einem nächtlichen Überfall mit Kopfkissen die alljährliche Schlacht von Verdun ausgefochten, zur Räson gebracht allein durch das Eindringen von Tante Honorina und dem ängstlich-haßerfüllten Blick aus den blauen Augen von Helena. Nach einem Winter sind die Kopfkissen gegen Wolken getauscht, und der Erzähler streitet sich mit Helena, nun in der Wiese in seinem Arm gebettet, ob die Schemen am Himmel die Gestalt von Afrika, Südamerika oder Madagaskar aufweisen. Wie im Eifer der Kissenschlacht wird der Wolkenkrieger brüsk unterbrochen, diesmal durch Helenas unvermittelten Biß in seine Schulter - der doch nur Vorbote des ersten Kusses ist und für einen Augenblick einen Blick in die Unendlichkeit gewährt.

Auf seine wenigen äußeren Handlungselemente reduziert, präsentiert sich "Helena oder das Meer das Sommers", erschienen erstmals 1952 und in Spanien erst nach dem Tod des 1996 verstorbenen Autors wiederentdeckt, als das, was man ein halbes Jahrhundert später als "Coming-of-age-Komödie" bezeichnet. Durchbrochen aber wird die scheinbare Schlichtheit bereits durch den ungewöhnlichen Aufbau von Ayestas einzigem, kurzem Roman. Aus drei Erzählungen - "Im Sommer", "Im Winter", "Wieder Sommer" - aus ganz unterschiedlichem Inhalt und Charakter zusammengesetzt, entstand er, glaubt man den Angaben des Autors, im Laufe von zehn Jahren ohne bewußten inneren Zusammenhalt. Durch ein Labyrinth von disparaten Gedanken und Beobachtungen, von Jesuitenschulen und Fußballclubs, Aufklärungsschriften, Autospritztouren und lateinischer Epik führt jedoch ein subtiler Faden, dessen Ende sich in der Einheit der Liebenden zu finden scheint: "Und das alles war wie ein großer Bogen, und wir schritten auf ihm, und am anderen Ende lag unsere Welt und unsere Zeit, unsere Sonne und unser Licht und unsere Nacht und die Sterne und Berge und Vögel und immer...".

Getrübt, ja, verwundet wird die Ahnung des Paradieses durch den brüsken Abbruch des letzten Romansatzes; durch das Ungewisse, das sich hinter den drei Pünktchen des "immer" öffnet. Hinter den Fassaden der Beschaulichkeit verbirgt sich in jedem Atemzug von Ayestas Erzählen ein verborgener Schmerz, ein "Schatten des Paradieses", so auch das Werk des Dichters Vicente Aleixandre, das dem Roman als Epigraph dient: "Doch fern sind die entrückten Tage / da von Glück und Macht erfüllt an einem Mittag / die Brust mir schwoll, und eine Welt lag ihr zu Füßen."

Nur zu rasch soll diese paradiesische Welt am Ende der Kindheit zertreten werden. Doch aus der Perspektive von 1952, nach der Katastrophe des Krieges, erhalten die Schatten noch eine weitere Dimension. Aus Francos Diktatur wirft Ayesta einen melancholischen Rückblick in eine Zeit, da Vergil und Doktor Frankenstein, katholische Exerzitien und progressive Erziehungsformen scheinbar friedlich koexistieren - und erreicht mit wenigen Worten und einer melancholiegetränkten Leichtigkeit das meisterliche Porträt einer unwiderruflich verlorenen Epoche. Diese virtuose Verbindung von Ernst und Heiterkeit besitzt eine seltene, zugleich poetische und präzise Schönheit, die Ayestas kleinem Roman literarische Größe verleiht.

Julián Ayesta: "Helena oder das Meer des Sommers". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Dagmar Ploetz. Mit einem Nachwort von Antonio Pau. Verlag C.H. Beck, München 2004. 101 S., geb., 12,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.09.2004

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 18.09.2004