Nicht lieferbar

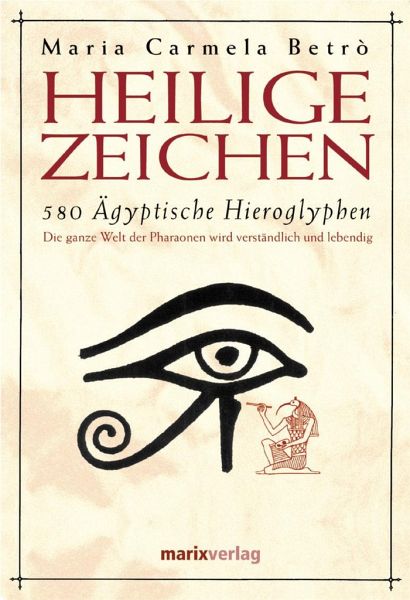

Heilige Zeichen

580 Ägyptische Hieroglyphen. Die ganze Welt der Pharaonen wird verständlich und lebendig

Übersetzung: Bechtolsheim, Christiane von

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Zu den frühesten Schriften der Menschheit gehören die ägyptischen Hieroglyphen - sie galten der Nachwelt jahrtausendelang als unlösbare Bilderrätsel der Pharaonen. Dieses Buch stellt die 580 gebräuchlichsten Zeichen vor - in ihrem Wortsinn und Lautwert, in ihrer religiösen und kulturgeschichtlichen Entwicklung vom genauen Abbild der Welt zur stilisierten Schreibschrift.