schon 1927 verwitwete Mutter 1939 vom Hamburger Gauleiter gezwungen wurde, wieder ihren Geburtsnamen Möller anzunehmen, wurde kurz vor Kriegsbeginn eingezogen und als Fahrlehrer eingesetzt.

Nachdem Hitler im April 1940 entschieden hatte, "Mischlinge I. Grades" und "jüdisch Versippte" aus der Wehrmacht zu entfernen, wurde der Gefreite im Dezember entlassen. In die Leitung der "Norddeutschen Kohlen & Cokes Werke" zurückgekehrt, kam Blumenfeld aus politischen Gründen (Vorwurf der "Wehrkraftzersetzung") Ende 1942 in das Konzentrationslager Auschwitz und später nach Buchenwald. Seiner Mutter gelang es durch ihre Bekanntschaft zu Himmlers Leibmasseur Felix Kersten, dass Blumenfelds Haft im Sommer 1944 endete; als Vorbedingung hatte er sich allerdings "freiwillig" sterilisieren lassen müssen. Gerd Bucerius, selbst mit einer Jüdin verheiratet, setzte sich wiederholt als Anwalt für Blumenfeld ein und versteckte ihn samt Freundin noch kurz vor Kriegsende.

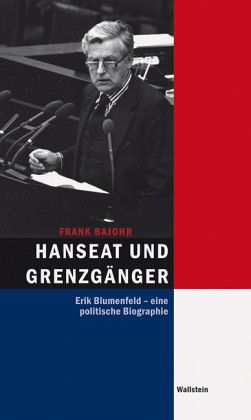

Frank Bajohr ist ein exzellentes und überzeugendes Porträt Blumenfelds gelungen. Blumenfeld zählte 1946 zu den Gründern der CDU in der Hansestadt, übernahm neben der Tätigkeit im Familienunternehmen 1949 den Fraktionsvorsitz in der Bürgerschaft, stand von 1958 bis 1968 dem Landesverband vor, war von 1961 bis 1980 im Bundestag und von 1973 bis 1989 im Europäischen Parlament. Bajohr will nicht nur Blumenfelds Leben beschreiben, sondern auch die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Strukturen aufzeigen: die "Leitbilder seiner Zeit". Vor allem interessiert ihn, warum Blumenfeld erst am 29. März 1979 in der Bundestagsdebatte über die Verjährung von NS-Verbrechen öffentlich seine Inhaftierung in Auschwitz erwähnte.

Blumenfeld gründete schon im Mai 1946 gemeinsam mit Bucerius die "Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen" und schloss sich dem "Komitee der politisch Verfolgten in der britischen Zone" an. Im April 1947 bekannte er sich in der Bürgerschaft zwar zu seinem Verfolgungsschicksal, bezeichnete sich aber als "ehemaligen politischen Häftling". So definierte er sich selbst "mit dieser Formulierung nicht als ehemals ,rassisch' Verfolgter - und trug damit wohl den feinen Hierarchien unter den damals Verfolgten Rechnung", schreibt Bajohr. Die Lagerzeit umschrieb er als "Unaussprechliches"; darüber wollte er nur mit anderen KZ-Überlebenden reden.

Im Herbst 1953 hatte Blumenfeld die Chance, als Vorsitzender des Hamburg-Blocks aus CDU, Deutscher Partei, FDP und dem "Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten" Erster Bürgermeister zu werden. Doch er fühlte sich zu jung für das Amt, so dass der Hamburg-Block in der Schlussphase des Wahlkampfes den deutschen Gesandten in Stockholm, Kurt Sieveking, aufstellte. Mit 50 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Block stand Sieveking vier Jahre an der Spitze des Stadtstaates. Im Frühjahr 1955 zog sich Blumenfeld vorübergehend aus der Politik zurück und begründete dies mit geschäftlichen Verpflichtungen. 1958 kehrte er zurück, wurde CDU-Landesvorsitzender und machte sich ab 1961 im Bundestag als Außenpolitiker einen Namen.

Mit Ludwig Erhards Kanzlerschaft verband er im Herbst 1963 Hoffnungen auf Reformen in der Innen- und Außenpolitik. Blumenfeld gehörte zu Erhards "diplomatischer Feuerwehr", wie der Krupp-Generalbevollmächtigte Berthold Beitz und der Thyssen-Manager Kurt Birrenbach. Sie konnten im Ausland als unbelastete Deutsche vermitteln: "Beitz als Retter von jüdischen Zwangsarbeitern, Blumenfeld als ehemaliger Auschwitz-Häftling und Birrenbach als Emigrant, der 1939 nach Südamerika ausgewandert war, um seine ,halbjüdische' Verlobte heiraten zu können". Blumenfeld war in Warschau, Prag, Ost-Berlin und Jerusalem.

Blumenfeld lag viel an einer Aussöhnung mit Polen. Daher stimmte er am 17. Mai 1972 auf der CDU/CSU-Fraktionssitzung bei einer Probeabstimmung zum Warschauer Vertrag mit Ja - gemeinsam mit Richard von Weizsäcker und Winfried Pinger. Anschließend versprachen einzelne Abgeordnete, ihr "Nein" in eine Enthaltung umzuwandeln, um Jastimmen aus der Union zu vermeiden. Bei der Abstimmung im Bundestag habe Blumenfeld "diesen Kuhhandel" sehr bedauert, weil die Zahl der "Nein"-Sager aus der Union größer ausfiel als zuvor in der Fraktion. Er habe sich mit seiner Enthaltung "im Stich gelassen" gefühlt und fortan bei deutsch-polnischen Vertragsangelegenheiten mit der SPD-FDP-Koalition gestimmt. Obwohl seit 1968 nicht mehr Landesvorsitzender, trat er 1973 als Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl an. Die Hamburger CDU nahm erstmals in ihrer Geschichte die 40-Prozent-Hürde. Es wäre sogar ein Regierungswechsel möglich gewesen, wenn sich die FDP zum Koalitionswechsel bereit gefunden hätte.

Laut Bajohr zeichnete den 1997 verstorbenen Blumenfeld Unabhängigkeit und Eigenwilligkeit aus. Er sei ein typischer Vertreter der ehemaligen "jüdischen Mischlinge" gewesen, deren Motiv für politisches Engagement darin bestanden habe, die Wiederkehr des Vergangenen auszuschließen. Sie "engagierten sich nach 1945 in allen politischen Parteien, wenngleich sie der SPD (Gerhard Jahn, Egon Bahr, Helmut Schmidt, Klaus Bölling, Freimut Duve) und der FDP (Hildegard Hamm-Brücher, Heinz-Herbert Karry) eher zuneigten als der CDU, in der neben Erik Blumenfeld unter den prominenten Mitgliedern noch Ernst Benda zu dieser Verfolgtengruppe gehörte." Sie hätten ihre Herkunft sehr lange verschwiegen, weil sie ihre gesellschaftliche Integration nicht gefährden wollten.

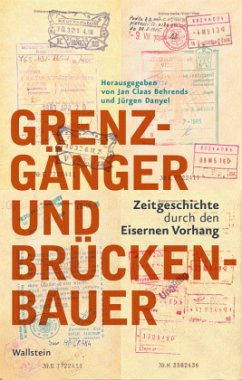

Blumenfeld war ein liberaler Christdemokrat, der "eher zum parteipolitischen Grenzgängertum neigte", und ein typischer Vertreter der "Politik der Elbe", die in den fünfziger Jahren trotz des Kalten Krieges den Eisernen Vorhang durchlässiger machen wollte. Gleich dreimal unternahmen prominente Hamburger CDU-Politiker Vorstöße, die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze zu akzeptieren: Sieveking 1957, Bucerius 1961 und Blumenfeld 1965: "Die Vertriebenenverbände feindeten die Hamburger Christdemokraten, die mit ihren Vorstößen Grundlinien der späteren Ostpolitik vorwegnahmen, als ,Verzichtspolitiker' an."

Blumenfeld habe den "aussterbenden Typus eines Honoratioren-Politikers" repräsentiert, der traditionellen Führungsschichten entstammte und sich nicht als Berufspolitiker verstand: "Selbst in der Hamburger CDU, die anfänglich noch einer patrizischen Honoratiorenpartei ähnelte, beherrscht der ,Funktionär' seit den sechziger Jahren weitgehend das Feld. Nicht die soziale Zugehörigkeit und berufliche Qualifikation eines Kandidaten entscheidet über dessen Karriere, sondern die Bewährung in der ,Ochsentour' für und in der Parteiorganisation." Blumenfelds Abwahl als CDU-Landesvorsitzender 1968 zeige den "Bedeutungsverlust unternehmerischer Eliten in der operativen Politik". Der "Gentleman-Politiker" sei "einer der letzten klassischen ,Hanseaten'" gewesen.

RAINER BLASIUS

Frank Bajohr: Hanseat und Grenzgänger. Erik Blumenfeld - eine politische Biographie. Wallstein Verlag, Göttingen 2010. 304 S., 29,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.02.2010