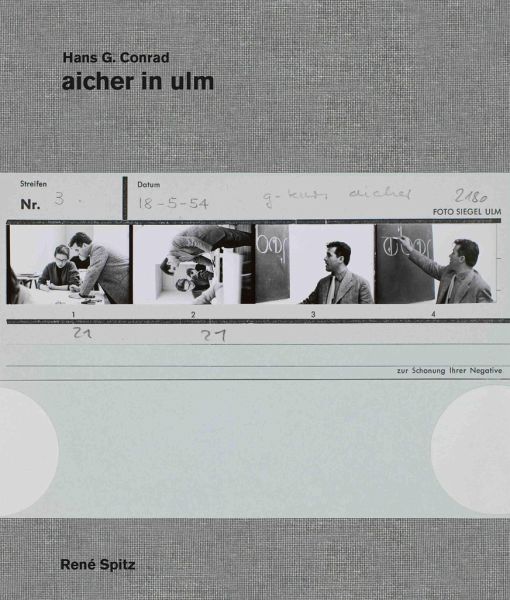

Hans G. Conrad. aicher in ulm

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

78,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Otl Aicher, einer der einflussreichsten deutschen Designer des 20. Jh., gründete die Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm zusammen mit Inge Aicher Scholl und Max Bill. Ihr erster Student war Hans G. Conrad, der die Jahre 1953 bis 1957 in umfangreichen Serien photographisch festgehalten hat. Aus den hier erstmals veröffentlichten Bildern entsteht ein facettenreicher und lebendiger Eindruck von Aichers vielfältigem Wirken an der HfG u.a. mit Entwürfen für Braun, in der Lehre bei Josef Albers und Walter Peterhans oder mit Kollegen und Gästen wie Tomás Maldonado, Max Bense, Herbert Bayer, N...

Otl Aicher, einer der einflussreichsten deutschen Designer des 20. Jh., gründete die Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm zusammen mit Inge Aicher Scholl und Max Bill. Ihr erster Student war Hans G. Conrad, der die Jahre 1953 bis 1957 in umfangreichen Serien photographisch festgehalten hat. Aus den hier erstmals veröffentlichten Bildern entsteht ein facettenreicher und lebendiger Eindruck von Aichers vielfältigem Wirken an der HfG u.a. mit Entwürfen für Braun, in der Lehre bei Josef Albers und Walter Peterhans oder mit Kollegen und Gästen wie Tomás Maldonado, Max Bense, Herbert Bayer, Norbert Wiener oder Theodor Heuss. Mit zwei bisher unveröffentlichten Originaltexten Otl Aichers über Design aus dem Jahr 1962.Text: Otl Aicher, Thilo Koenig.