sie gerichtet wird, die keine Stasi-Kamera ist.

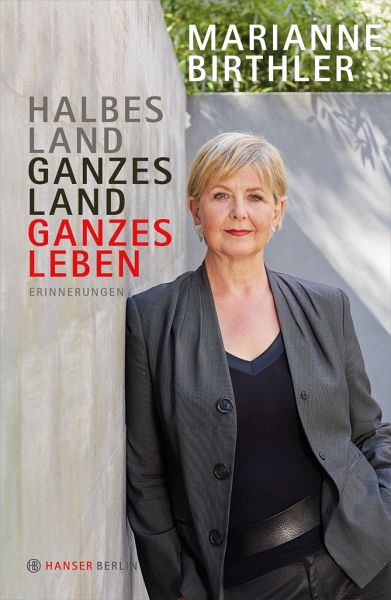

Die erste Hälfte ihres "ganzen Lebens" war so aufregend nicht. Ihr früh verstorbener Vater führt ein Wein- und Spirituosengeschäft am Alexanderplatz, mit dem sich dann ihre Mutter mehr schlecht als recht durchschlägt. Die Tochter fällt erstmals auf, als sie sich in der Pubertät zwischen FDJ und Kirchengemeinde entscheiden soll und - zum Entsetzen ihrer Mutter - die Kirche wählt. Mit 26 ist Birthler bereits dreifache Mutter, bringt es aber nicht übers Herz, ihre Kinder in der Krippe abzugeben. Während sie ihre Stellung als Außenhandelskauffrau aufgibt, verweigert ihr Mann, der Tierarzt Wolfgang Birthler, den Dienst an der Waffe und nimmt das harte Los des "Bausoldaten" auf sich. Damit muten sie sich zu viel zu: "Die Liebe hielt nur zwölf Jahre."

Überraschend für alle, die sie nicht kennen, ist die erzählerische Kraft, die Marianne Birthler entfaltet. Der ganze Kosmos des Alltags im Ost-Berlin der fünfziger und sechziger Jahre entsteht aus familiären Anekdoten, Erlebnissen in der Schule, Schilderungen der Wohnverhältnisse und Porträts. Mit dem "Prager Frühling" setzt Birthlers bewusste Politisierung ein. Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns (1976) gibt sie ihrem Leben eine neue Richtung, qualifiziert sich per Fernstudium für den kirchlichen Dienst und wird Jugendreferentin in der Berliner Gethsemane-Gemeinde. Von da an ist sie mitten im vorrevolutionären Geschehen.

In der Endphase von Perestrojka und Glasnost erleben wir mit, wie die Opposition mutiger und die Staatsmacht ängstlicher wird. Doch jetzt befürchtet man in Birthlers Umgebung, dass eine in die Enge getriebene DDR-Führung das Katz- und-Maus-Spiel mit der "chinesischen Lösung" abrupt beenden könnte. Dass die Kommunisten im Nachbarland Polen und in Ungarn bereits die Übergabe der Macht eingeleitet haben, findet bei ihr keinen Widerhall. Und während in polnischen Dissidentenzirkeln längst über die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung Deutschlands diskutiert wird, blickt in ihren Ost-Berliner Kreisen kaum einer über die nächste Fürbitt-Andacht hinaus. Später - als Abgeordnete der Volkskammer - ist sie so vertieft in die Gesetzgebungsarbeit, dass die entscheidenden Verhandlungen, die "Zwei-Plus-vier-Gespräche", völlig an ihr vorbeigehen. Ja, die DDR-Oppositionellen waren alle böse auf diesen Staat, der seine Bürger gängelte, ihnen misstraute, sie verbog und trotz Raubbaus an menschlichen und natürlichen Ressourcen nur Mangelwirtschaft hervorbrachte. Doch sie trafen keinerlei Vorbereitungen für den absehbaren Zusammenbruch und verfügten weder über die Köpfe noch über Konzepte, denen sich das befreite DDR-Volk anvertrauen mochte. Es ist alles anders gekommen als gedacht - Hauptsache, die Mauer ist weg. Ein Teil der Bewegung gewesen zu sein, die sie zu Fall brachte, erfüllt Birthler mit Glück und Stolz. Doch auch die Kränkungen, die sie im Zuge der Vereinigung empfunden hat, wirken nach. Bei den Grünen, denen das Bündnis 90 immerhin vier Jahre lang die parlamentarische Existenz sichert, fühlt sie sich fremd zwischen Fundis und Realos. "Wir im Osten haben immer auf den Westen geschaut, aber sie haben uns nicht gesehen."

Die Schnellkurse in politischer Praxis, die sie zunächst im Kabinett Stolpe, dann an der Spitze der Grünen absolviert, können die ganz andere Sozialisation in der DDR nicht wettmachen. Im Kabinett von Manfred Stolpe wirft sie hin, als sie dessen Stasi-Verstrickungen nicht mehr verteidigen kann; bei den Grünen wird die Frau aus dem Osten unsanft beiseitegeschoben, sobald sie nicht mehr gebraucht wird. Ihre eigentliche Berufung hat sie in der Jugend- und Bildungsarbeit gefunden. Als Bildungsministerin konnte sie die nur kurz ausleben. Umso wichtiger war es ihr, an der Spitze der Stasi-Unterlagen-Behörde aufklärerisch in die Gesellschaft und in die Schulen hineinzuwirken. Davon zeugt jetzt auch ihre lehrreiche und lesenswerte Autobiographie.

Marianne Birthler: Halbes Land, ganzes Land, ganzes Leben. Erinnerungen.

Carl Hanser Verlag, Berlin 2014. 432 S., 22,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.03.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.03.2014