Trouvaille war ein Lehrbuch für angehende Zensoren von 1988, die ihm ein Mann überließ, der Glawlit 50 Jahre lang treu gedient hatte. Was Roisko die Arbeit erschwerte, waren weniger die offiziellen Bestimmungen als vielmehr die "bis zum heutigen Tag allgegenwärtige Mentalität einer trivialen Geheimniskrämerei und eines allgemeinen Misstrauens".

Roisko konstatiert "eine massive Einmischung von Glawlit in den politisch-ideologischen Inhalt der sowjetischen Massenmedien über fast den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg". Der 1922 gegründete bolschewistische Zensurapparat war bis in die zweite Hälfte der achtziger Jahre Hüter der leninistischen Ideologie und Stütze der Machtposition der KPdSU (Kommunistische Partei der Sowjetunion). Wenn Glawlit etwas gefährlich wurde, dann weniger der Klassenfeind als die eigene "durch Schlendrian und Inkonsequenz determinierte Arbeitsweise", wie Roisko feststellt, die dazu führte, dass die KPdSU in den achtziger Jahren bei besonders delikaten Themen die Vorzensur "bisweilen anderen Stellen wie dem KGB oder dem ZK-Apparat übertrug".

Wie pedantisch es Glawlit andererseits nehmen konnte, bekam 1985 die alles andere als subversive Nachrichtenagentur Nowosti zu spüren, als sie beantragte, "zur Erhöhung der Bearbeitungseffizienz" 18 Themen von der Vorzensur auszunehmen. Nichts da, befand Glawlit. Nur sieben Themen erschienen unbedenklich genug, um unbesehen eine Veröffentlichungsgenehmigung zu gewähren. Zu ihnen zählten die Berichterstattung "über internationale Wettkämpfe, über Wettkämpfe sowjetischer Sportmannschaften der obersten Liga" und "der sowjetischen oder ausländischen Volkskunst gewidmete Artikel", aber auch sie unterlagen einer stichprobenartigen Nachkontrolle. Und weil der Klassenfeind nicht nur im Innern lauert, unterlagen natürlich auch ausländische Zeitungen der Zensur. Von den im Jahr 1983 in die Sowjetunion eingeführten 304 Ausgaben der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wurden 272 von der Zensur als "antisowjetisch und antikommunistisch" klassifiziert, will heißen: eingestampft.

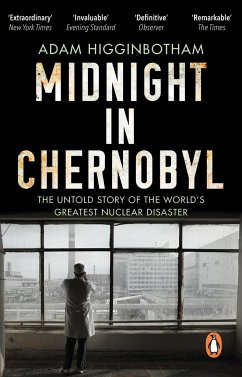

Als während Glasnost und Perestrojka, die zunächst nur als gründliche Erneuerung des Wirtschaftssystems unter Leitung der Partei angelegt war, die Zensur gelockert wurde und die Diskrepanz zwischen Parteilosungen und Wirklichkeit offen zutage trat, flog der KPdSU der ganze Laden um die Ohren. Der irrwitzige Versuch, das Reaktorunglück in Tschernobyl im April 1986 zu verheimlichen, trug endgültig dazu bei, ein wankendes System zu stürzen.

Roiskos gut lesbare Studie schließt eine Lücke in der westlichen Forschung. Sie beschreibt als erste detailliert die inneren Mechanismen der Sowjetzensur und liefert quasi eine Enzyklopädie der ideologisch brisanten Themen in der späten Breschnew-Zeit. Zudem belegt das - nach Auskunft Roiskos im Übrigen weitgehend langweilige - dreibändige Handbuch für angehende Zensoren, dass noch 1988 nicht nur faktologisch, sondern auch ideologisch zensiert wurde, obwohl es diese Form der Zensur offiziell gar nicht mehr gab.

Eiserner Vorhang auf und eine Frage offen: Ist mit der Sowjetunion 1991 auch die Zensur untergegangen? Ist sie nicht, stellt Roisko mit etlichen Belegen fest. Etwa 90 Prozent aller russischen Medien stehen unter direkter oder indirekter Kontrolle des Staates. Zwar gibt es eine zentrale Zensurbehörde wie Glawlit nicht mehr, dafür hat sich der Kreml sowohl die Justiz als auch die Verwaltung dienstbar gemacht. Wer in Putins Russland als Journalist ein ruhiges Leben haben möchte, macht einen weiten Bogen um mindestens zwei Themen: die russische Militärgewalt in Tschetschenien und die Korruption in den nationalen und lokalen Eliten. Andernfalls steht eines Tages die Gewerbeaufsicht in der Redaktion und droht, sie zu schließen, weil angeblich zwei Feuerlöscher fehlen. Spätestens dann weiß in Russland jeder Verleger und jeder Journalist, was die Stunde geschlagen hat. Und Roisko würde heute nicht noch einmal Dokumente auf der Toilette fotografieren. "Die Paranoia, Spione am Werk zu sehen, ist eher stärker geworden", sagt er.

WERNER D'INKA

Pekka Roisko: Gralshüter eines untergehenden Systems. Zensur der Massenmedien in der UdSSR 1981-1991. Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2015. 413 S., 49,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 19.01.2016