Nicht lieferbar

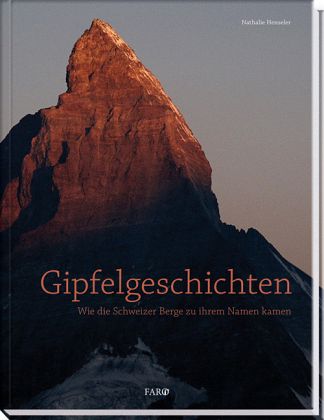

Gipfelgeschichten

Wie die Schweizer Berge zu ihren Namen kamen

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Alle lieben die Berge - aber warum diese so heissen, wie sie heissen, fragt sich kaum jemand. Dabei enthüllen sie gerade durch ihre Namen Geschichten, die es wert sind, beim prasselnden Kaminfeuer vorgelesen zu bekommen. Die Namensforscherin Nathalie Henseler geht den Gipfelnamen nach und stösst auf Vermutungen, Mythen und Geschichten, manchmal aber auch auf Wege, die direkt zum Ursprung führen. Rund 70 beliebte Gipfel aus allen Regionen der Schweiz werden in spannenden Porträts vorgestellt.