geführt und in einem hinreißend schönen Band dokumentiert hat, ein lebendiges, aus langjähriger Vertrautheit genährtes Bild.

Begegnet sind sich die beiden 1962, als der forsche Kunstgeschichtsstudent sich aufmachte, den berühmten, gerade mit einer Ausstellung in der Tate geehrten Maler um ein Interview für ein von Peppiatt gegründetes studentisches Magazin zu bitten. Der nicht gerade auskunftfreudige Bacon schien Gefallen gefunden zu haben am Mut des jungen Mannes; es entwickelte sich eine Freundschaft bis zum Tod Bacons 1992, deren Zentrum nächtliche Gespräche über die Arbeit des Künstlers waren. Oder vielmehr die Monologe des von Todverfallenheit und Perfektionszwang gleichermaßen getriebenen Künstlers. Denn eines kann man Peppiatt nicht vorwerfen: dass er sich in den Vordergrund dränge. Und doch ist es fast nur seine Stimme, durch die Bacon vorkommt.

Die drei Interviews, die das Kernstück des Buches ausmachen, sind knapp, und es sind keine Interviews im Sinne der Aufzeichnung eines durch Spontaneität lebendig gehaltenen Dialogs. Es sind Verdichtungen von Gesprächen, die zum Teil über lange Zeiträume hinweg geführt wurden. Der erste Text hat nicht einmal mehr die Anmutung eines Gesprächs; Peppiatt hat den Austausch verkürzt auf eine Kette prägnanter Statements des Malers. Diese sind dann auch wirklich eine Summa dessen, was Bacon umtrieb. Kunst als Suche nach sich selbst, die unausweichlich auch zur Conditio humana führt: Verrenkung und Verzerrung als Weg zu sich und zur Wahrheit.

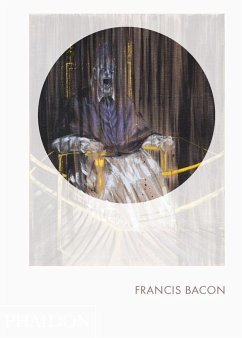

Todessehnsucht, exzessive Verzweiflung an der Fehlbarkeit des Lebens und der Kunst sind die eine Seite. Die andere zeigt einen perfekt gekleideten, sprühenden, intellektuell brillierenden Dandy, dessen Charme und Wortwitz das Gemetzel auf der Leinwand als Gebilde einer anderen Welt erscheinen lassen - Entäußerung des zerrissenen Innenlebens als hygienischer Effekt, so sieht es jedenfalls Peppiatt. Dessen psychologistische Lesart, die das Werk Bacons ebenso wie seine Lebensform nun ja auch wirklich nahelegt, findet in der Beziehung des Künstlers zu van Gogh reiche Nahrung, wie der abschließende Essay bezeugt. Dass sich Bacon in der Adaption eines Bildes von van Gogh auf eine Reproduktion bezieht - wie übrigens auch bei seiner obsessiven Übernahme von Velázquez' Papstporträt - wird einfach nur erwähnt. Was das Arbeiten nach Reproduktionen für die künstlerische Praxis, für einen ausdrucksstarken und zugleich nahezu pedantischen Maler bedeutet, bleibt außer Acht.

Nichts war Bacon mehr zuwider als Expressionismen im engeren Sinne, ein unmittelbar sich verströmender Ausdruckswille. Auch in der Entäußerung innerer Zustände liegt die Wahrheit in den Entstellungen. Und so nimmt Bacon die Spuren des Gebrauchs der Reproduktionen mit ins Bild: Flecken, Risse, Knicke als unidentifizierbare Störungen im Bild, als Hüter vor unreflektierter Emotionalität. Es ist eine der Fotografien, die die medialen Brechungen jeglicher Darstellung zum Thema macht: Bacons prüfender Blick in den Spiegel, über Pinsel und Farbtuben hinweg, fällt nicht nur auf uns, sondern auch auf das eigene, von Flecken zersetzte Abbild. Vieles, was in den Texten nur angedeutet wird, übermittelt sich klarer in den sorgfältig ausgewählten Fotografien dieses Bandes.

Mehr noch als die Person des Künstlers zeigt sich in den Dokumenten nächtlicher Gespräche das leidenschaftliche Verhältnis des Kritikers zu seinem Gegenstand. Unverhohlen treten die Bewunderung für das künstlerische Unternehmen und die identifikatorische Anteilnahme an einer passionierten Lebensform hervor. Anrührend ist das Buch als Zeugnis einer lebenslangen hingebungsvollen Beschäftigung mit einem Künstler. Anrührend ist auch der Respekt des Kunsthistorikers vor dem Interviewten, die Sorge, den Maler durch ein falsches Wort für immer zu verärgern. Was das schöne Buch übermittelt, ist die ungeheure Anziehungskraft eines Werks, dessen Exzessivität aus der Disziplin geboren ist. Wer mehr von Bacon selbst lesen will, bleibt auf die Interviews mit David Sylvester verwiesen.

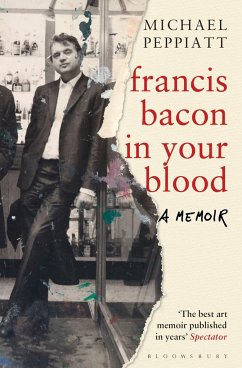

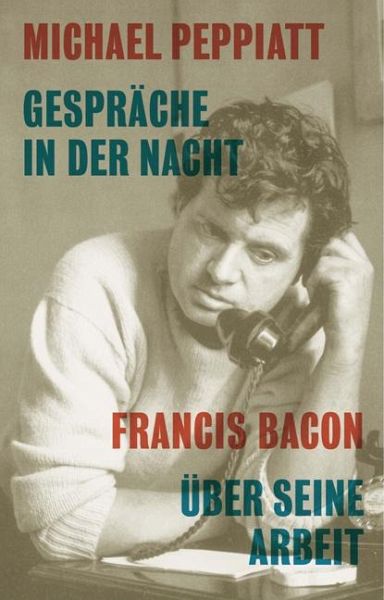

Michael Peppiatt: "Gespräche in der Nacht". Francis Bacon über seine Arbeit.

Aus dem Englischen von Kay Heymer. Piet Meyer Verlag, Wien/Bern 2011. 140 S., Abb., geb., 28,40 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2011

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.10.2011