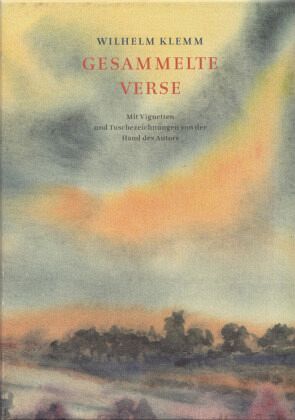

Gesammelte Verse

Mit Vignetten und Tuschezeichnungen von der Hand des Autors

Illustration: Klemm, Wilhelm;Herausgegeben: Klemm, Imma; Röhnert, Jan V

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

98,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Wilhelm Klemm (1881-1968) war in den Glanzzeiten des deutschen Expressionismus einer der bekanntesten deutschen Lyriker. Dem 1915 veröffentlichten ersten Gedichtband Gloria! mit den rasch berühmt gewordenen Antikriegsgedichten folgten bis 1922 sieben weitere Gedichtbände. Daneben erschienen seit 1908 in literarischen Zeitschriften wie Jugend und Simplicissimus und vor allem in der Wochenschrift Aktion rund 200 Gedichte. In der 1920 von Kurt Pinthus herausgegebenen Anthologie Menschheitsdämmerung war Wilhelm Klemm einer der drei mit den meisten Gedichten vertretenen Autoren und galt als exp...

Wilhelm Klemm (1881-1968) war in den Glanzzeiten des deutschen Expressionismus einer der bekanntesten deutschen Lyriker. Dem 1915 veröffentlichten ersten Gedichtband Gloria! mit den rasch berühmt gewordenen Antikriegsgedichten folgten bis 1922 sieben weitere Gedichtbände. Daneben erschienen seit 1908 in literarischen Zeitschriften wie Jugend und Simplicissimus und vor allem in der Wochenschrift Aktion rund 200 Gedichte. In der 1920 von Kurt Pinthus herausgegebenen Anthologie Menschheitsdämmerung war Wilhelm Klemm einer der drei mit den meisten Gedichten vertretenen Autoren und galt als expressionistischer Lyriker par excellence. Für den heutigen Leser ist das imponierend moderne Werk eines literarischen Außenseiters zu entdecken, der sich keiner Bewegung anschloss und seinen eigenen Weg ging, den Weg einer »Magischen Flucht«, die ihm die Welt noch einmal in jene vorbegriffliche Sphäre entrückte, wo die Imagination auf ihre großen Entdeckungen auszieht. Die vorliegende bibliophil ausgestattete Ausgabe versammelt erstmals die über 600 gedruckten Gedichte eines großen Lyrikers, einschließlich der in den sechziger Jahren erschienenen rund 50 späten Gedichte. Von besonderem Reiz sind die über 80 Beispiele des parallel zu den Gedichten entstandenen flüchtig skizzierten graphischen Werks.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.