Nicht lieferbar

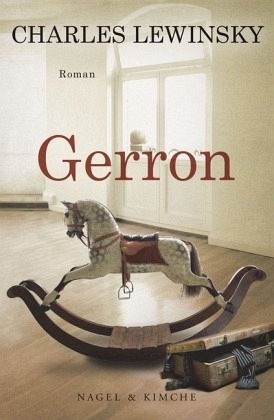

Gerron

Roman

Kurt Gerron war einmal ein Star und ist jetzt nur noch ein Häftling unter Tausenden. Der Nationalsozialismus hat den bekannten Schauspieler von den Berliner Filmateliers ins Ghetto von Theresienstadt getrieben, wo er ein letztes Mal seine Fähigkeiten beweisen soll: Als er den Auftrag bekommt, einen Film zu drehen, der das erniedrigende Dasein der Juden als Paradies schildern soll, sieht er sich vor einer Gewissensentscheidung, bei der sein Leben auf dem Spiel steht. In dieser Lage lässt Gerron sein Leben noch einmal Revue passieren. Charles Lewinsky erzählt die faktenreiche und doch erfund...

Kurt Gerron war einmal ein Star und ist jetzt nur noch ein Häftling unter Tausenden. Der Nationalsozialismus hat den bekannten Schauspieler von den Berliner Filmateliers ins Ghetto von Theresienstadt getrieben, wo er ein letztes Mal seine Fähigkeiten beweisen soll: Als er den Auftrag bekommt, einen Film zu drehen, der das erniedrigende Dasein der Juden als Paradies schildern soll, sieht er sich vor einer Gewissensentscheidung, bei der sein Leben auf dem Spiel steht. In dieser Lage lässt Gerron sein Leben noch einmal Revue passieren. Charles Lewinsky erzählt die faktenreiche und doch erfundene Biographie des Schauspielers Kurt Gerron, der dem Holocaust zum Opfer fiel - ein literarisch brillanter und berührender Roman.