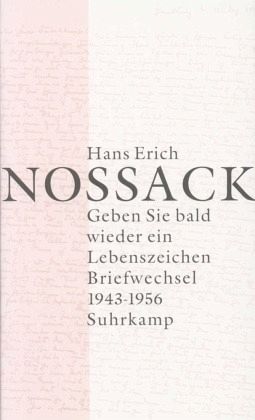

Tagebücher aus den Jahren 1943 bis 1977 wurden 1998 veröffentlicht. Nossack tauchte mit diesem Bekenntniskonvolut aus der Versenkung auf. Und er scheint im Gespräch bleiben zu sollen: Sechshundert Seiten eines Briefwechsels mit dem Schriftsteller vermitteln den Eindruck, daß uns Nossack etwas zu sagen habe.

Der erste Brief dieses Bandes stammt von Hermann Kasack, selbst Schriftsteller und Lektor des frühen Suhrkamp Verlages. Der Brief datiert vom 21. Juli 1943 und wurde in Potsdam verfaßt. Das letzte Schreiben, das man in diesem Buch findet, wurde von Nossack geschrieben, adressiert an seinen Mäzen, den Unternehmer Kurt Bösch, versehen mit dem Datum des 9. Augusts 1956 und in Hamburg, wo Nossack auch geboren wurde, zu Papier gebracht. Der Briefwechsel sei gerade in diesen dreizehn Jahren aufschlußreich. Das meint die Herausgeberin. Sie hat den Band sorgfältig ediert und kommentiert.

Was findet ein Leser, der nicht zu den wenigen Nossack-Spezialisten gehört, auf diesen Seiten? Vor allem eins: die ganze materielle Not der Nachkriegszeit. Nossack hungert und friert in seiner kleinen Wohnung wie abertausend andere, die nicht wissen, woher das Holz nehmen, um im Winter zu heizen. Er ist 42 Jahre alt und kümmert sich täglich treu um die elterliche Importfirma. Er hat beim Bombenangriff auf Hamburg 1943 sein Leben nicht verloren, denn er war glücklicherweise in sicherer Entfernung in der Lüneburger Heide. Doch seine, wie er es gerne in den Briefen nennt, "verlorene Vergangenheit" ging in den Flammen auf. Fast alle seine Manuskripte verbrannten, darunter sein Tagebuch, das er seit seiner Jugend schrieb. Dieser Verlust ist für ihn sehr bitter. Er rückt ihn als Schriftsteller wieder auf Los zurück.

Nossack ist verheiratet, hat aber keine Kinder. Seine Frau unterrichtet Englisch. Er hat noch kein einziges Buch veröffentlicht. Er ist nicht emigriert, sondern während des Dritten Reiches in Hamburg stumm und starr am Fenster seiner Wohnung stehengeblieben. Von dort aus schaut er auf die Straße und ins Leere. Zwölf Jahre lang trägt er eine Maske, und daß er dazu gezwungen ist, nimmt er Hitler sehr übel. Öffentlich bekannte er keine Ansicht gegen das System.

Als der Krieg zu Ende ist, öffnet Nossack das Fenster. Seine Zeit als Schriftsteller sei endlich angebrochen. "Und wir müssen auf den Platz kommen, auf den wir gehören - oder besser gesagt nicht wir, sondern unser Werk", schreibt er am 30. Oktober 1945 an Hermann Kasack. Er fordert einen neuen Ton des Schreibens. Doch das einzige, was Nossack parat hält, sind drei Dramen aus der Vorkriegszeit. Damit und mit einigen Gedichten tritt er stolz an. Er möchte beim schwierigen, aber wahren geistigen Aufbau Deutschlands und Europas mit von der Partie sein. Unbekümmert zählt er sich selbst zu denen, die dazu berufen sind. Der Briefband stellt als Briefpartner Nossacks vor allem Hermann Kasack, der an seinem Roman "Die Stadt hinter dem Strom" arbeitet, den Schriftsteller Hans H. König, den heute kaum jemand mehr kennt, und die sehr unterschiedlichen Verleger Peter Suhrkamp und Wolfgang Krüger vor.

Für Nossacks Pläne werden diese Ansprechpartner ausreichen. Er möchte einerseits ganz schnell ein Schriftsteller mit entscheidender Wirkung werden und sich andererseits alle Zeit der Welt für seine Dichtung lassen. Beides geht nicht. Doch wenn es hier nicht klappt, bleibt der ehrenhafte Rückzug dort. Nossack schwankt zwischen Vorsatz und Vorsicht. Seine Briefe kippen mal in die eine, mal in die andere Richtung. In der Not erhebt er sein Glas auf den heiligen Schriftsteller, der nur seinem inneren Auftrag folgt und sich nicht von Verkaufszahlen kirre machen läßt. Doch der Gedanke, daß kein einziges Buch von ihm veröffentlicht oder kein einziges Drama von ihm auf einer Bühne gespielt werden sollte, schreckt ihn aus dem Schlaf und diktiert ihm nachts einen Brief nach dem anderen.

Nossack hält an einer Vorstellung unbeirrt fest: daß er zum dichterischen Wort berufen sei. Einige seiner Gedichte werden in diesen frühen Jahren auch in Zeitschriften abgedruckt oder im Rundfunk verlesen. Er nimmt das in seinen Briefen mit Würde zur Kenntnis, versteht sich selbst aber vor allem als Dramatiker. Das ist eine sehr kühne und unproduktive Vorstellung. Er schont seine Briefpartner mit entsprechendem Selbstlob nicht. Dennoch: Er hat mit den drei Stücken, die er mit ellenlangen erläuternden Begleitschreiben dem Lektor Kasack und alternierend den Verlegern Suhrkamp und Krüger schickt, keinen Erfolg. Er findet dafür keinen Verlag und keinen Vertrieb. Und als diese Hürden endlich genommen sind und ein Drama auf die Bühne kommt, da fällt es beim Publikum durch und wird sofort abgesetzt. Erst nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 1953 wird aus Hans Erich Nossack ein Romanschriftsteller werden und wird "Spätestens im November" (1955) beim Suhrkamp Verlag gleich ein erfolgreiches Buch. Am 29. Oktober 1945 hieß es in einem Brief an Peter Suhrkamp: "Meine Prosaversuche sind mir alle verbrannt. Viel mehr als Versuche waren es auch nicht. Prosa ist für mich ein ungelöstes Kapitel." Der Verleger verstand es zu warten.

Auffällig ist das intellektuelle Mittelmaß. In Nossacks Briefen findet sich kein Satz, den man sich unbedingt merken sollte. Sein dichterischer Anspruch ruht auf wackeligen Füßen. Das wird er in irgendeiner tiefen Seelenfalte geahnt haben. Anders kann man sich nicht erklären, daß er über Geister billig herzieht, die ihm überlegen sind, zum Beispiel Ernst Jünger: "Jünger ist ein sublimierter, überhitzter Kleinbürger", heißt es im Brief an Ernst Kreuder vom 27. Dezember 1949. Den Joker, den er bei diesem Spiel der Ungleichen zieht, ist meistens seine enervierende und kapriziöse Wahrhaftigkeitsattitüde. Er zieht aus seiner Beschränktheit eine Tugend: Die kreiselnde Rede über sich selbst daheim sei ein Garant für die dichterische Konzentration.

Sympathischer wird Nossack einem nicht, wenn man diese Briefe liest. Er ist meistens verkrampft und oft besserwisserisch und manchmal heuchlerisch und taktisch und anbiedernd und darauf wieder hochfahrend und schließlich auch noch beleidigt - und immer selbstbezogen. Nur in einigen Briefen, vor allem an Hans Henny Jahnn und Ernst Kreuder, spürt man eine seltene Bedingungslosigkeit des Gefühls für einen anderen Menschen. "Du weißt", heißt es im Brief vom 2. Dezember 1951 an Hans Henny Jahnn, "daß ich Dich sehr liebe und daß es keinen treueren Kameraden gibt. Daran wird sich nie etwas ändern." Vorsicht und Vorsatz vereinten sich hier zu einem wenig bekannten Vertrauen.

Der im Anhang abgedruckte Brief Nossacks an seine Mutter vom 26. April 1923 deutet den Beginn einer psychischen Krise an, in der Nossack noch in den Jahren 1943 bis 1956 steckt. An der Mutter kommt er nicht vorbei. Er verharrt ein Leben lang starr vor sich selbst wie vor dem Fenster in seiner Wohnung. Darüber fällt in den kaum ernsthaft persönlichen Briefen kein Wort, auch wenn hier immer wieder eine kostbare innere Wahrheit gegen eine blinde und taube Nachkriegswelt ausgespielt wird, in der sich nur die mediokren Dichter wegen des erhofften Erfolges verkaufen.

Die intellektuellen Verhältnisse Nossacks, die in diesem Briefwechsel zutage treten, sind nicht überragend und deshalb alles andere als anregend. Die Herausgeberin hat sich vielleicht deshalb dazu entschlossen, neben die Briefe des halbvergessenen Schriftstellers auch die Briefe seiner zum größten Teil ebenfalls halbvergessenen Briefpartner zu stellen. Was auf diese Weise entstand, mag für manche ein weiteres informatives Zeugnis für die deutsche Nachkriegszeit und den beginnenden intellektuellen Betrieb mit Verlagen und Redaktionen sein. Einem Dichter sind wir auf diesen Seiten nicht begegnet, sondern nur einem werdenden Schriftsteller mit einem bürgerlichen Beruf, der Beziehungen knüpft und dabei an einem eisernen Gängelband geht, das in eine unbekannte Seele reicht.

Hans Erich Nossack: "Geben Sie bald wieder ein Lebenszeichen". Briefwechsel 1943-1956. Herausgegeben von Gabriele Söhling. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2001. Band 1: Briefe, geb., 654 S. Band 2: Kommentar, geb., 365 S., zus. 128,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.12.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.12.2001