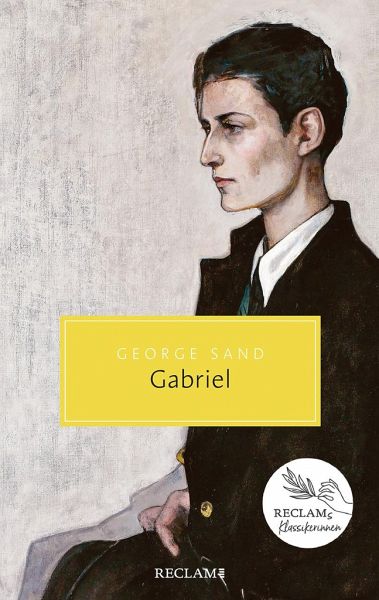

Gabriel

Ein Dialogroman Reclams Klassikerinnen

Mitarbeit: Hülk, Walburga;Übersetzung: Ranke, Elsbeth

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

12,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Die radikale Kritik an einer diskriminierenden GesellschaftEin fulminanter Dialogroman über den Versuch, jenseits der binären Geschlechtergrenzen zu leben: Gabriel, Alleinerbe des Fürsten von Bramante, erfährt erst als Jugendlicher, dass er eine Frau ist - fernab von der Welt wuchs er als Junge auf, damit Titel und Vermögen nicht Gabriels Cousin zufallen. In keinem ihrer Werke hat sich George Sand so persönlich und unkonventionell mit Geschlechterrollen auseinandergesetzt wie hier: Lassen sich Liebe und Emanzipation miteinander vereinbaren? Schließen Freiheit und Treue einander aus? Ein...

Die radikale Kritik an einer diskriminierenden Gesellschaft

Ein fulminanter Dialogroman über den Versuch, jenseits der binären Geschlechtergrenzen zu leben: Gabriel, Alleinerbe des Fürsten von Bramante, erfährt erst als Jugendlicher, dass er eine Frau ist - fernab von der Welt wuchs er als Junge auf, damit Titel und Vermögen nicht Gabriels Cousin zufallen. In keinem ihrer Werke hat sich George Sand so persönlich und unkonventionell mit Geschlechterrollen auseinandergesetzt wie hier: Lassen sich Liebe und Emanzipation miteinander vereinbaren? Schließen Freiheit und Treue einander aus? Eine Lektüre von aktueller wie zeitloser Relevanz.

George Sand gilt als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Romantik und lebte mit Verve gegen die Konventionen ihrer Zeit an: Sie trug oft Männerkleidung, ließ sich früh scheiden und hatte Liebesbeziehungen mit Männern und Frauen. - Mit einer kompakten Biographie der Autorin.

Ein fulminanter Dialogroman über den Versuch, jenseits der binären Geschlechtergrenzen zu leben: Gabriel, Alleinerbe des Fürsten von Bramante, erfährt erst als Jugendlicher, dass er eine Frau ist - fernab von der Welt wuchs er als Junge auf, damit Titel und Vermögen nicht Gabriels Cousin zufallen. In keinem ihrer Werke hat sich George Sand so persönlich und unkonventionell mit Geschlechterrollen auseinandergesetzt wie hier: Lassen sich Liebe und Emanzipation miteinander vereinbaren? Schließen Freiheit und Treue einander aus? Eine Lektüre von aktueller wie zeitloser Relevanz.

George Sand gilt als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Romantik und lebte mit Verve gegen die Konventionen ihrer Zeit an: Sie trug oft Männerkleidung, ließ sich früh scheiden und hatte Liebesbeziehungen mit Männern und Frauen. - Mit einer kompakten Biographie der Autorin.