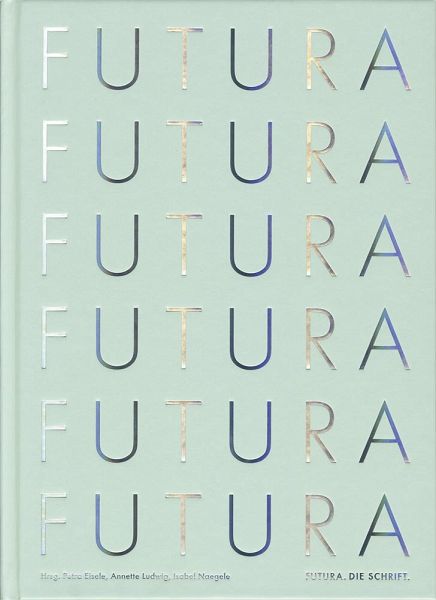

den Schriftkünstler und Typographen erscheinen. Und noch bis 30. April kann man im Gutenberg-Museum in Mainz die Ausstellung "Futura. Die Schrift" studieren, zu der Petra Eisele, Annette Ludwig und Isabel Naegele ein Begleitbuch vorgelegt haben, das sich als "Hommage an die Futura" versteht.

Die Groteskschrift Futura (die Zukünftige), deren Entwurf Paul Renner in Fachkreisen weltberühmt gemacht hat, ist als Type auf ihr elementarstes Bild reduziert, fast skelettiert, weitere Weglassungen in der Formgebung wären kaum möglich - ohne dass die Schrift noch als Schrift wahrzunehmen wäre. Das ist das Sensationelle an der Futura, jedoch zeitigte "das Weglassen alles Überflüssigen" (I. Naegele) ihre Wirkungen und Folgen: Die Type ist sachlich und unpersönlich, unterkühlt und funktionell, als Werkschrift nur bedingt einsetzbar, da ihr für eine bestmögliche Lektüre die Wortbilder erscheinen lassende Serife fehlt. Deshalb hat sie in Akzidenzen, Anzeigen, Plakaten sowie Ausstellungsgestaltungen ihre besondere und eindrucksvolle Anwendung gefunden.

Die Herausgeberinnen entwickeln ihre Ausstellungsedition als Parcours, der den Leser und Betrachter mit Kommentierungen und Aufsätzen sowie einem außerordentlich reichen Abbildungsmaterial als Reise um die Welt der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte dieser Schrift führt. Alles beginnt im Jahr 1924: Renner war bereits als Illustrator für den "Simplicissimus" tätig, hatte sich der Buchgestaltung zugewandt und arbeitete zwischen 1907 und 1917 als künstlerischer Leiter "des eng mit der sogenannten Buchkunstbewegung verbundenen Georg-Müller-Verlags in München als Hersteller und Buchausstatter". Zusammen mit Emil Preetorius wurde 1911 die Münchner Schule für Illustration und Buchgewerbe gegründet, später fusionierte sie mit der Debschitz-Schule, wo Renner Heinrich Jost, seinen späteren Schüler, kennenlernt, der bei der Bauerschen Gießerei in Frankfurt am Main die Produktion der Futura vorantreiben und sich als Typograph einen Namen machen sollte.

Bereits 1922 war Renner mit seinem Standardwerk "Typografie als Kunst" aufgefallen, in dem er sich als kenntnisreicher Typograph vorstellte. Siegfried Buchenau, Verleger, Herausgeber des Jahrbuchs "Imprimatur", und Jakob Hegner, Verleger aus der Gartenstadt Hellerau bei Dresden, drängten ihn im Sommer 1924 zu einer besonderen Aufgabe: Renner möge eine Druckschrift entwerfen, die einmal als "Schrift unserer Zeit" gelten könnte. Im Herbst 1924 war die Schrift bei der Bauerschen Gießerei angenommen; 1927 werden Futura mager und halbfett sowie Futura Schmuck ausgeliefert, im gleichen Jahr wie die Kabel von Rudolf Koch und die Gill Sans Serif von Eric Gill.

Isabel Naegele umreißt Entwicklungen und Formentscheidungen in drei Schritten, wonach für Renner zum einen Vorbilder aus der römischen Antike eine wichtige Inspiration für die Futura waren. Nachdem Renner erklärt, dass er nicht den Beispielen der modischen Konstruktivisten folgen wolle, bekennt er: "In der klassischen römischen Kapitalschrift sah ich die geistvolle Verbindung der geometrischen Grundform mit allen höheren Ansprüchen, die an eine Schrift zu stellen sind." Eine weitere Inspiration war dem Geist der Zeit geschuldet, denn, so Renner: "Die Schrift unserer Zeit kann nicht aus der Schreibschrift kommen (...). Eine Schrift, die diesem Zeitgefühl entspricht, müßte also exakt, präzis und unpersönlich sein (...). Unsere Druckschrift ist der maschinelle Abdruck maschinell hergestellter Metallettern, die mehr Lesezeichen sind als Schrift." Und schließlich war für Renner die harmonische Abstimmung in der Formfindung von Groß- und Kleinbuchstaben von großer Bedeutung, er neigte eher zur generellen Kleinschreibung: "Beschränken wir also die Großbuchstaben auf Satzanfänge und Eigennamen, so wie es früher bei uns Brauch war und wie es überall sonst in der Welt üblich ist. Die Lesbarkeit der Schrift wird nach kurzer Umgewöhnung nur besser werden." Heute wissen wir, dass Renners Ideen verhallten. Da Renner im römischen Vorbild nur Majuskeln zur Anschauung hatte, mühte er sich mit Akribie, um seiner ins Lineare gewendete Adaption der Capitalis die passenden Minuskeln nachzuempfinden.

Die Futura machte rasch weltweit Karriere, es schien, als hätte eine experimentierfreudige Moderne nur auf diese Type gewartet. Die gestalterischen Metropolen der damaligen Zeit, Frankfurt, Hannover, Berlin, München, Wien, Prag, Paris und New York, werden im Buch zu Schauplätzen einer verheißungsvollen Karriere dieser Schrift ausgebreitet, die von den dortigen Avantgarden enthusiastisch aufgenommen wurde. Es ist ein großes Verdienst von Ausstellung und Buch, zu zeigen wie diese schnelle weltweite Verbreitung der Futura gelang. 1960 läuteten namhafte Typographen bei einem Treffen im französischen Lurs-en-Provence der Futura das Sterbeglöckchen, indem sie meinten, die Futura habe ihre Zeit hinter sich. Die Univers von Adrian Frutiger löste die Futura ab, sie wiederum wird zur Schrift "ihrer" Zeit und erfährt eine außergewöhnliche, weltweite Resonanz.

Aber das ist eine ganz andere Erfolgsgeschichte. Und die Futura lebt immer noch.

KLAUS DETJEN

"Futura". Die Schrift.

Hrsg. von Petra Eisele, Annette Ludwig und

Isabel Naegele

Verlag Hermann Schmidt, Mainz 2016. 520 S., Abb., geb., 50,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.01.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.01.2017