hat zehn Seiten und 18 Gramm mehr. Heutzutage geht das so. Heute schreibt ein Gedichtedichter höchstens drei oder vier Gedichte pro Jahr, wehe, sie reimen sich.

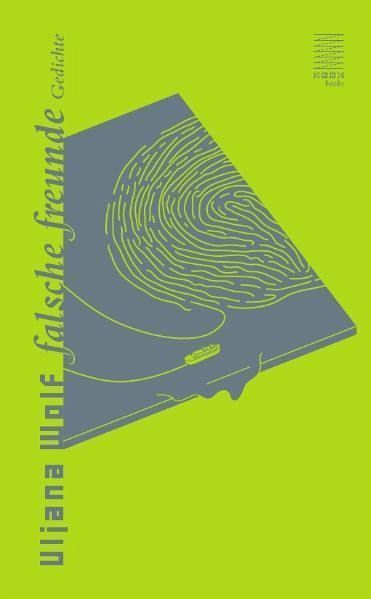

Das erste Mal las ich ein Gedicht von Uljana Wolf irgendwann nachts im Netz. Es kommt ein betrunkener Seemann darin vor, dem ein Auge ausgestochen wurde. Das andere Auge scheint dafür mindestens so hell wie der Mond. Es herrscht nämlich bis auf diese eine "weiße Perle" stockfinstere Nacht in diesem Wolfsgedicht, in dem man am Meer herumliegt und das mit den Worten endet: "du schläfst mit dem Zyklopen". Ein Liebesgedicht also. Sehr romantisch, sehr schwermütig und unbedingt opernschlagerfähig, diese Idee, gleich mit dem ganzen weiten Himmel schlafen zu wollen. Könnte von Bellini sein, von Donizetti oder von Puccini, dieser mondsüchtige Größenwahn. Und tatsächlich hatte eine Operndramaturgin mir zuerst von Uljana Wolfs Gedichten erzählt. Ich habe mir das Buch dann auch gleich gekauft und zu Hause auf die Küchenwaage gelegt.

Seither ist es öfters in Gebrauch. Dieses erste Gedichtbuch von Uljana Wolf spielt zur einen Hälfte in Polen, zur anderen in Deutschland, oder vielmehr, es ist im letzten Kapitel per Zug unterwegs, einmal Berlin-Krakau und zurück, durch ausrangierte, menschenarme Landschaften, in denen Gespenster unterwegs sind, Erinnerung an etwas, das früher mal hier war und lange nicht nicht mehr ist. Dieses letzte Kapitel heißt "Kochanie ich habe Brot gekauft", was, komplett ins Deutsche gebracht (für alle, die kein polnisches Grundvokabular haben und es genauer wissen wollen), bedeutet: "Schatz, ich habe Brot gekauft". Und wieder ist das titelgebende Gedicht ein Liebesgedicht. Übrigens sind Liebesgedichte eher die Ausnahme, viel häufiger kommt bei Uljana Wolf das lehrreiche, politische, historische Gedicht vor (etwa: "Aliens I und II"). Ja, ihre Poesie dichtet dem Leser eine Menge Arbeit an den Hals. Natürlich, ganz wie bei Donizetti oder Bellini, kann man die Herrlichkeiten des Wahnsinnigseins auch einfach so wegschlürfen und genießen. Wolfs Verse ohne Versmaß, ohne Form und Reim sind ja so eng verschraubt und dabei so hinterhältig gepanzert mit allerhand Sprachschönheit, dass es wohl das Einfachste ist, sie erst mal ganz toll zu finden und danach schnell wegzulegen, bevor man ihnen verfällt. Es steckt viel drin in diesen Nussschalen, beinahe zu viel. Fein zusammengefaltete Fragen. Auch unangenehme, blutig-bissige Geschichten, viel unterdrückte Wut und Beharrlichkeit. Fußnoten, Fingerzeige, denen man dringend mal nachgehen möchte, Widersprüche, die einen verfolgen können, tagelang.

Wieso rupft sie in ihrem Verszyklus "wald herr schaft" die blutigen Mordmotive aus Shakespeares "Titus Andronicus" in Stücke und mischt daraus eine widerliche Wortkaskaden-Orgie, eine echte musikalische Stretta? Oder warum, zum Beispiel, taucht das literarisch längst fest verpachtete Wort "Flugasche" auf im vierten Stück aus "Kochanie", wo es doch hier gar nicht um Bitterfeld geht, das heute immer noch gut gefiltert weiterqualmt und -blüht, vielmehr um den stillgelegten niederschlesischen Kupferbergbau, und überhaupt, ein Motto von Wolfgang Koeppen drüber prangt, nur wenige Worte von Monika Maron entfernt. Was soll das? Ist das jetzt eher egal oder erlaubt? Auch über die Verwandlung von Vätern in Münder oder von Zimmern in Münder oder über die Mutationen von "gestickt" zu "gespickt" oder "Zäune" zu "Zähnen" haben wir länger nachdenken müssen. Der Mund, ob er nun gerade isst, gähnt, küsst oder nur einmal kurz himmelweit aufgerissen wird, spielt ja eine echte Primadonnenrolle in der Lyrik von Uljana Wolf.

Gesungen wird (fast) nie. Doch im Mund verwandeln sich Ideen in Begriffe, die, kaum sind sie auf den Begriff gebracht, sich schon wieder selbständig machen, etliche Buchstaben wegwerfen, sich einzeln neue Buchstaben anziehen und so ihrem eigenen Klangbild hinterherrennen. Bedeutungen wandeln sich, aber mit Dada oder Nonsense hat das gar nichts zu tun. Eher mit der entwickelnden Variation in der Musik, mit den enharmonischen Verwechslungen. Wenn sie an "Form" denke, sagte Uljana Wolf einmal in einer Diskussion, dann lande sie unweigerlich bei "Farm". Und wer will das schon? Gesät werden und geerntet, nach festem Plan? In den Mündern der Gedichte von Uljana Wolf wird wild gepantscht und herumgemixt wie in einem Reagenzglas, hier entwickelt sich Neues, finden die entscheidenden sprachchemischen Übersetzungsprozesse statt. Nur selten wird das explosiv. Uljana Wolf ist keine Revoluzzerin mehr, das war vor ihrer Generation, diese Tage sind vorbei. Sie ist Übersetzerin. Arbeitet, so nennt sie das einmal (in "Wie das Murmelchen ins Gedicht kam") fleißig mit im "Grenzhandel an der Sprache".

Über Uljana Wolfs offizielle Biographie gibt es nicht viel zu sagen. Nur das, was ihr Berliner Verlag Kookbooks, der so kostbare, mit Suchbildern auf Pergamentpapier eingebundene Bücher macht, so an Daten herausrückt. Die Dichterin habe Germanistik, Anglistik und Kulturwissenschaften studiert, heißt es da, in Berlin und Krakau. Habe dann eine Zeitlang halb in Berlin und halb in Brooklyn gelebt, und natürlich lebt sie, wie alle Dichter, keineswegs von dem, was ihre Gedichte so abwerfen, vielmehr von Stipendien, Preisen und vor allem von Nebenerwerbsarbeit wie dem Übersetzen.

Uljana Wolf hat Gedichte von Christian Hawkey übersetzt, von John Ashbury und vielen anderen mehr. Und da sie andererseits das Dichten auch nur für eine Form oder vielmehr: Farm von Übersetzung hält, hat sie in ihrem zweiten Gedichtband "falsche freunde" den Vorgang des Übersetzens selbst zur Grundlage des Dichtens erhoben. Das ist neu. Jetzt ist Schluss mit dem kleinen Grenzverkehr. Wenn aus "understand" ohne weiteres ein Unterstand werden kann, dann wird scharf geschossen, dann gibt es keine Sicherheit mehr, nur noch die unendliche Melodie, zwischen allen Zeilen.

ELEONORE BÜNING

Uljana Wolf: "falsche freunde". Prosa-Gedichte. Kookbooks 2009, 85 Seiten, 19,90 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2012

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2012