heute vom Elektrokonzern Philips betriebene Hamburger Röntgenfabrik Müller blieb weitgehend unbekannt.

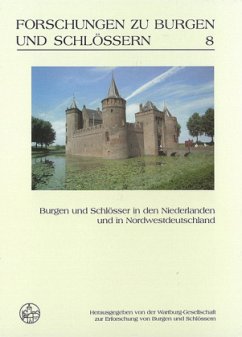

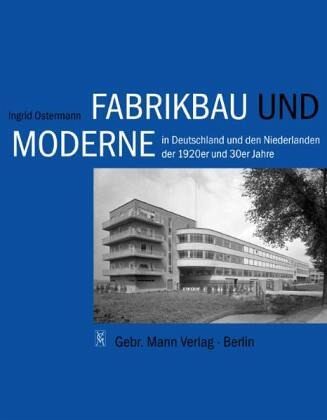

Im Mittelpunkt des üppig bebilderten Buches der Architekturhistorikerin Ingrid Ostermann steht die bislang wenig beachtete Frage, inwieweit Ideen der Moderne im Hinblick auf funktionelle Produktionsabläufe bei der Planung und Gestaltung von Industriegebäuden der zwanziger und dreißiger Jahre umgesetzt wurden. Deutschland und die Niederlande liefern die Fallbeispiele. Neben dem Nürnberger Milchhof und der Hamburger Röntgenfabrik werden die Magdeburger Schuhhochburg Guiard von Arthur Korn aus dem Jahre 1925 sowie drei Projekte aus den Niederlanden vorgestellt. Die Nahrungs- und Genussmittelgenossenschaft HAKA Rotterdam von Herman Friedrich Mertens (1931/31) gehört dazu, ebenso die Erdal-Schuhcreme-Fabrik Amersfoort von Filip Anne Warners (1935 bis 1937) und die Zeiss-Tochter Nedinsco in Venlo von Hans Schlag (1928 bis 1930).

Ostermann betont die ideellen, kulturellen und ökonomischen Querverbindungen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Die beiden geographischen Nachbarn gelten ihr "als zwei der wichtigsten europäischen Vertreter der Moderne-Entwicklung". Der rege Austausch auf personeller und fachlicher Ebene werde exemplarisch sichtbar am Einfluss der "De Stijl-Gruppe" auf Arthur Korns Schuhfabrik Guiard und dessen Erweiterungsbauten für den Gummiproduzenten Julius Fromm. In der Tat hat De Stijl über das Bauhaus weitreichende Bedeutung erlangt.

Die klare, dynamische Gebäudekubatur ohne Ornamente macht die sechs Fabrikkolosse der Studie selbst für den Laien zu deutlichen Zeugnissen der Moderne. Wer genauer hinschaut, entdeckt viel Tageslicht aus großen, oft verstrebten Fenstern, dazu innen und außen glatte, hygienefreundliche Oberflächen. Verwendet wurde bevorzugt neues Material wie Stahl, Beton und Glas, kombiniert mit hellen Farben. Luftgänge, Nottreppen und Türme setzten Akzente. Unverkennbar auch die ausgeklügelten Raumabfolgen, horizontal und vertikal optimierte Transportwege innerhalb der Gebäude sowie die Anbindung der Fabriken an Straßen, Schienenverkehr und Wasserwege. Die Bauten selbst wurden auf Zuwachs kalkuliert: "Die Architekturmoderne war von einem großen Fortschrittsglauben beseelt, der an technische Neuerungen und Produktionssteigerungen für eine neue, bessere Welt glaubte."

Auch sozialen Fortschritt und Fürsorge für die Arbeitnehmer demonstrierten die Fabrikneubauten. Neuartige Trennelemente in Büros und Produktionshallen erlaubten Sicht- und Lärmschutz. Umfangreiche Sanitäranlagen, Pausenräume, Kantinen, Sonnenterrassen und Sportfelder boten Entspannung.

Den Neuerern der Fabrikarchitektur ging es allerdings um mehr als verbesserte Produktions- und Arbeitsbedingungen. Ausnahmslos stellten sie auf ein bewusst ästhetisches Gesamtkonzept ab, sagt Ostermann: "Die Formgebung war immer auch zentrales Entwurfsthema."

Überraschenderweise gingen Neubauaufträge für Fabriken selten an die ganz großen Namen wie Peter Behrens, Walter Gropius oder Mies van der Rohe. Zur Spitzengruppe der zweiten Liga gehören auch die in Ostermanns Studie vertretenen sechs Protagonisten aus Deutschland und den Niederlanden: "Deren Beitrag zu qualitätsvoller Architektur mit einer erheblichen Prägung der gebauten Umwelt soll als wichtiger, bisher unterbewerteter Teil der Entwicklung stärker ins Blickfeld der Forschung gerückt werden."

Am Ende steht die Frage nach dem denkmalpflegerischen Schutz und der Erhaltung der heute oft leerstehenden, verwahrlosten Fabrikbauten vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Interesse scheint nicht groß. Vieles ist bereits verloren wie das abgerissene Betriebsgebäude des Nürnberger Milchhofs. Ostermann votiert energisch dafür, Vorhandenes zu retten und neu zu nutzen. Schließlich seien die Fabrikbauten der Moderne "Zeugnisse der Vorstellung, die man in der gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung der Zwischenkriegszeit von Arbeitsstätten hatte, und damit von großer historischer Bedeutung für unsere Industrienationen im Umbruch".

ULLA FÖLSING

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.06.2010

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.06.2010