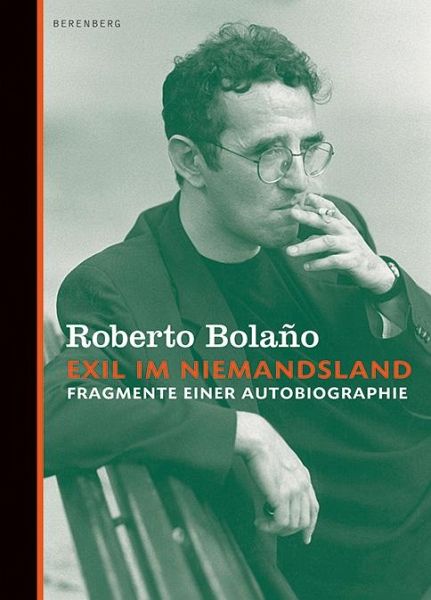

Gesundheitszustand so sehr bewusst wie die Tatsache, dass er sich auf dem besten Wege befand, von einem Nischenautor zum literarischen Latino-Weltstar zu werden, so wie in den vorausgehenden Generationen Figuren wie García Márquez und Vargas Llosa. Sorgte seine Anthologie fiktiver Schriftstellerbiographien mit dem Titel "Die Naziliteratur in Amerika" bei der Kritik (speziell in Deutschland) oft noch für verlegenes Kopfschütteln, wurde er plötzlich mit Auszeichnungen wie dem prestigereichen Rómulo-Gallegos-Preis überhäuft. Skurril ausgedrückt, war der frühe Tod des Autors auch eine ganz spezielle Methode, die Rolle des Großschriftstellers zu subvertieren, die seinem Selbstverständnis diametral entgegenstand.

Diese Mutmaßung zumindest äußert Heinrich von Berenberg, Übersetzer, Herausgeber und Verleger Bolaños, wenn er sich dessen Schriften und Aufzeichnungen nähert, die am Wegrand der großen Romane entstanden, darunter auch das besagte letzte Interview. Berenbergs Ziel ist es, "aus den verstreuten Artikeln, Essays und Feuilletons, die sich nach seinem Tod im Nachlass und in den verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften fanden, ein literarisches Lebensbild zu skizzieren". Greifbar wird so die Person eines Autors, der jeder Kanonisierung, jeder Klassifizierung, jeder Biographie in ebenso ingeniöser wie witziger Weise sich zu entziehen wusste.

Mit Bedacht gewählt ist insofern der Titel des Bandes: "Exil im Niemandsland. Fragmente einer Autobiographie", eine paradoxe Flucht nach vorn. Denn nicht nur, dass Bolaño von Autobiographien wenig hielt: "Ich habe nichts gegen Autobiographien, solange der, der sie schreibt, einen dreißig Zentimeter langen aufgerichteten Schwanz hat", vermerkt er in einem der Fragmente, das den bezeichnenden Titel "Varianten der Verbrecherliteratur" trägt. Auch für das vielbeschworene Martyrium des Exils und für die Spezies des in Europa heimwehkranken und kälteschnatternden lateinamerikanischen Exilanten hat er nicht viel mehr als Spott übrig.

Obwohl er selbst nur knapp dem Schicksal des "Verschwindens" nach dem Putsch Pinochets entrann und als Exilant im katalanischen Blanes einen Unterschlupf fand, ist für Bolaño das Exil in Wahrheit ein Lebenselixier. "Alle Literatur trägt das Exil in sich", proklamiert er, als er sich in einer öffentlichen Rede zum Exil äußern soll. Und: "Wahrscheinlich waren Adam und Eva die ersten Exilanten, von denen man gehört hat." So betrachtet, ist das titelgebende Niemandsland nicht nur Bolaños Exilort, sondern vielmehr seine eigentliche Heimat. Während autochthonere Gemüter den postkolonialen Stolz auf "Unser Amerika" predigen oder gar zur "bolivarianischen" Revolution blasen, macht sich Bolaño provokant zum Nestbeschmutzer: "Das Beste an Lateinamerika sind unsere Selbstmörder", verkündet er, während das mittelmäßige Gros der Intellektuellen insgeheim nur ein Ziel besitze: "an einer Universität irgendwo im mittleren Westen der Vereinigten Staaten zu unterrichten, so wie es früher das Ziel war, auf Kosten neostalinistischer Mäzene zu reisen".

Dergleichen messerscharfe und zuweilen unbändig komische Aphorismen haben dem Chilenen den Ruf des Enfant terrible der lateinamerikanischen Literatur eingebracht. Auch die in der vorliegenden Sammlung vereinten Miniaturen lassen Bolaño als Querdenker erscheinen. Neben Einblicken in seine literarischen Obsessionen in Form von wundervollen kleinen Essays über Borges, Swift oder Lichtenberg gestatten die Texte auch, nach und nach den Lebenslauf des Autors zu rekonstruieren - stets mit dem Risiko, einer von ihm selbst gelegten falschen Fährte zu folgen. Ob Bolaño wirklich im Jahre 1973 nach Chile kam, um dort Revolution zu machen, ob er tatsächlich als heroinsüchtiger Flüchtling nach Spanien kam und sich dort einer Methadontherapie unterzog, wie das Fragment "Strand" vermuten lässt, oder ob dies alles von Bolaño maliziös gestreute Legenden sind, ist eigentlich zweitrangig. Denn was seine Literatur so authentisch macht, ist die Gratwanderung zwischen Wahrem und Erfundenem.

Gerade der Schwindel (im doppelten Wortsinne), den die sich auftuenden Abgründe verursachen, macht den Reiz seines Schaffens aus. Diese Atmosphäre einzufangen gelingt der kleinen Antiautobiographie mit ihren sorgfältig ausgewählten und präzise übersetzten Fragmenten vortrefflich. Sie eignet sich bestens als Einführung in Bolaños Werk. Den vom Bolaño-Virus schon lange Infizierten dagegen wird das Buch zumindest die lange Wartezeit bis zur heißersehnten deutschen Fassung von Bolaños Mammutroman "2666" ein wenig versüßen.

FLORIAN BORCHMEYER

Roberto Bolaño: "Exil im Niemandsland". Fragmente einer Autobiographie. Aus dem Spanischen übersetzt von Kirsten Brandt und Heinrich v. Berenberg. Berenberg Verlag, Berlin 2008. 157 S., geb., 19,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2008

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.10.2008