Gipfelwerk nicht zuletzt auch jener Kunst, aus wenig "Stoff" viel herauszuholen. Auch in Jessens profitlicher Welt wurde diese geübt. Denn nicht einmal Katia Manns immerhin halbjähriger Aufenthalt in Davos war medizinisch geboten. Der Journalist Günther Schwarberg jedenfalls kann die Fehldiagnose unter Hinweis auf eine Röntgenaufnahme von 1912 belegen. "Bei richtiger Beurteilung hätte sie nie ins Sanatorium gehen müssen, Thomas Mann hätte sie nicht besucht, der ,Zauberberg' wäre nicht geschrieben worden." Aber auch Schwarbergs "Spurensuche" nicht.

"Fast alles finden Sie wieder, wenn Sie den Wegen des jungen Hans Castorp nachgehen"; so der feste Glaube des Rechercheurs, der allerdings weniger den Wegen Castorps als denen seines Autors folgt. Die Unschärfe ist Programm, dem Allesfinder wird alles eins. Mann ist Castorp ("Fieber hatten sie beide"), Dr. Jessen ist Hofrat Behrens und so weiter - hinter Peeperkorn steckt natürlich Gerhart Hauptmann, hinter Naphta Georg Lukács (auch wenn Mann es zu leugnen versuchte) und so fort. Daß in Settembrini nicht der Bruder Heinrich, sondern der "Bajazzo"-Komponist Ruggiero Leoncavallo abgemalt sein soll, könnte überraschen, wenn man Settembrinis Abneigung gegen die Zweideutigkeiten der Musik gelesen hat. In Schwarbergs erkennungsdienstlicher Behandlung wiegt jedoch das unmittelbar Gegebene schwerer; im Falle Leoncavallos ein "schön gedrehter schwarzer Schnurrbart", dem der junge Thomas Mann vor dem "Vier Jahreszeiten" in München persönlich begegnet war und der ihn an einen Drehorgelmann denken ließ. Und: "Ein Drehorgelmann!" dachte ja auch Castorp beim Anblick des schnurrbärtigen Settembrini. So gnadenlos überblendet Schwarberg die Romanfiguren des "Zauberbergs" mit den angeblichen Vorbildern, daß die literarische Rede umstandslos wieder zurückfließen kann ins Leben. Res facta, res ficta - egal, aus Jessen spricht Behrens: "Finales Stadium, wissen Sie. Durch die Mitte, ab."

Nichts entgeht dem früheren Stern-Reporter auf seiner Reise zum Originalschauplatz. Davos-Bahnhof: Wieviel prächtiger ist er in Wirklichkeit als im Roman. "Wo hatte Thomas Mann nur seine Augen?" Der Spurensucher von heute weiß mehr, und Schwarbergs Leser können mehr wissen als der zugreisende Thomas Mann damals, der nicht einmal "ahnte, welche gefährliche Strecke er fuhr" - fünf Jahre nach seinem Davosbesuch wurde nämlich der Zug von der "Hörnli-Lawine" in zwei Teile gerissen. Nicht auszudenken.

Wo Thomas Mann eine untergehende Welt beschreibt, findet der Besucher von heute eine längst untergegangene. Hinweg ist die Jugendstil-Herrlichkeit des Speisesaals; die Türen, die Madame Chauchat einst "klirrend" schlug, "sie sind aus solidem Arvenholz. Während der Mahlzeiten bleiben sie weit geöffnet, stehen fest, und keiner könnte sie zufallen lassen." So geht der Glanz der Welt dahin. Übermalt das allgegenwärtige Weiß des medizinischen Betriebs, und im kleinen Kontor früherer Tage arbeitet heute kein Schreibmaschinenfräulein mehr, sondern moderne Bürotechnik, soso. Immerhin ein paar schöne Namensfunde gewährt der Blick in die Gästelisten des Jahres 1912. Puppenfabrikant Rotbein aus Koburg geht wohl zurück auf "Frl. Elisabeth Beinroth, Rußland", aus Coburg war dafür "Herr Fred Leh" angereist. Bademeister Turnherr mag seinen Namen von der Seilbahnfirma Thurnherr haben, über die die Davoser Blätter am 29. Juni einen Beitrag brachten.

"Clawdia Chauchat" könnte von einer russischen Patientin namens "Clawelia" herrühren. Ob aber die "Rue Chauchat" im neunten Pariser Arrondissement, durch die Thomas Mann vielleicht einmal gelaufen ist, mit der türenschlagenden Kirgisenäugigen etwas zu tun hat? Das Gut Kastorf bei Lübeck mit des Lebens Sorgenkind aus Hamburg? Ein Gebirge aus Kleinigkeiten häuft Schwarbergs Findefreude auf, das vielleicht einen gewissen fußnotenhaften Charme entfaltete - wenn hier nicht der ganze Mann literaturpolizeilich dingfest gemacht werden wollte.

Denn der zweite Teil dieser Spurensuche hat mit Thomas Mann und Davos kaum noch zu tun. Hier wird dem bürgerlichen Großschriftsteller der Prozeß gemacht, der nicht nur nie ein Buch von Marx gelesen hat, sondern sich, noch unter der Arbeit am "Zauberberg", während sich "schon der Holocaust" vorbereitete, antijüdische Nickeligkeiten erlaubte; der die Menetekel der Zeit zu spät erkannte und sich seiner Münchener Habe wegen mit den Nazis zu arrangieren suchte: "Als könne man sich mit Nazis arrangieren!"

Immerhin, so Schwarberg weiter, habe Thomas Mann gerade auch bei der Arbeit am "Zauberberg" etwas gelernt. Und 1952, in der persönlichen Begegnung des alten Schriftstellers mit dem jungen Agenturjournalisten Schwarberg zum Interview im "Vier Jahreszeiten", zeigte er sich sogar "von einer herzlichen Freundlichkeit". Als "Schwarzberg" taucht der Name des Reporters danach im Tagebuch des großen Mannes falsch geschrieben auf. Aber da ist noch so manches falsch und verkehrt: "Alluminium"! "Manschurei"!! "Mayonese"!!!

In mehr als siebzig Kurzkapiteln geht diese Spurensuche einen eigenartig wirren Gang. Zwischen der Mitteilung der Fabrikationsnummer im Resonanzboden des Klaviers, auf dem angeblich der "mannheimische Kranke" Herr Wehsal Händels Largo spielte, als Castorp Clawdia seine Liebe gestand, zwischen Rechtschreibprogramm und Gesinnungsprüfung ist Schwarberg sein Gegenstand abhanden gekommen. Wie man sich Thomas Mann auf literaturdetektivischem Weg mit einigem Erkenntnisgewinn nähern kann, hat zuletzt Michael Maars Studie zum "Blaubartzimmer" erwiesen.

HOLGER NOLTZE

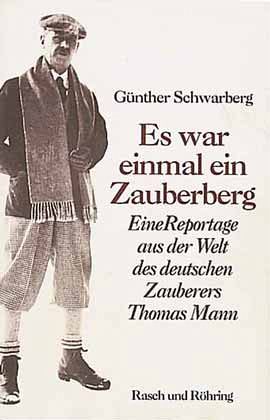

Günther Schwarberg: "Es war einmal ein Zauberberg". Thomas Mann in Davos - Eine Spurensuche. Steidl Verlag, Göttingen 2001. 256 S., geb., 38,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.07.2001

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.07.2001