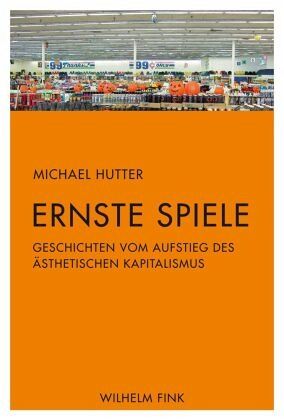

Ernste Spiele

Geschichten vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

56,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

"Es wird darum gehen, zu zeigen, wie sich im Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung in Europa in den vergangenen 600 Jahren die Spiele der Bildkunst und die der Wirtschaft aneinander und miteinander entwickelt haben. Ich werde diese Geschichte aus zwei symmetrischen Blickwinkeln verfolgen - zum einen mit Blick auf die Wirkungen der Bildkunsterfindungen für den Sektor der Wirtschaft, der Erlebnisgüter produziert, zum anderen mit Blick für kommerzielle Veränderungen, die sich ihrerseits auf Erfindungen der Bildkunst ausgewirkt haben. In beiden Geschichten werden drei Perioden unterschied...

"Es wird darum gehen, zu zeigen, wie sich im Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung in Europa in den vergangenen 600 Jahren die Spiele der Bildkunst und die der Wirtschaft aneinander und miteinander entwickelt haben. Ich werde diese Geschichte aus zwei symmetrischen Blickwinkeln verfolgen - zum einen mit Blick auf die Wirkungen der Bildkunsterfindungen für den Sektor der Wirtschaft, der Erlebnisgüter produziert, zum anderen mit Blick für kommerzielle Veränderungen, die sich ihrerseits auf Erfindungen der Bildkunst ausgewirkt haben. In beiden Geschichten werden drei Perioden unterschieden. Die erste reicht von 1400 bis 1700, die zweite bis 1900, und die dritte bis zur Gegenwart. In jeder der Perioden konzentriert sich die Beobachtung auf ausgewählte Episoden in Spielvarianten, die deutlich kürzer waren als diese Perioden, die es aber erlauben, bestimmte Eigenheiten der historischen Entwicklung zu verdeutlichen."

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.