Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

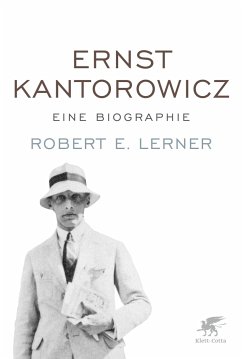

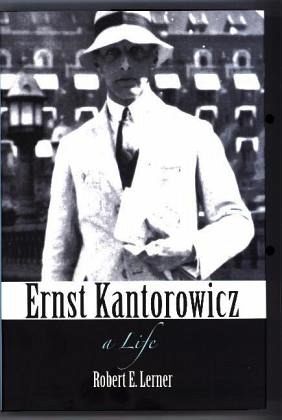

This is the first complete biography of Ernst Kantorowicz (1895-1963), an influential and controversial German-American intellectual whose colorful and dramatic life intersected with many of the great events and thinkers of his time. A medieval historian whose ideas exerted an influence far beyond his field, he is most famous for two books - a notoriously nationalistic 1927 biography of the Holy Roman Emperor Frederick II and The Kings Two Bodies (1957), a classic study of medieval politics.

Robert E. Lerner is professor emeritus of history at Northwestern University, where he taught medieval history for more than forty years. The author of many books, he is a fellow of the Medieval Academy of America and the American Academy in Rome, and a former member of the Institute of Advanced Study in Princeton.

Produktdetails

- Verlag: Princeton University Press

- Seitenzahl: 424

- Erscheinungstermin: 26. Januar 2017

- Englisch

- Abmessung: 244mm x 164mm x 34mm

- Gewicht: 752g

- ISBN-13: 9780691172828

- ISBN-10: 069117282X

- Artikelnr.: 44942630

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.09.2017

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 29.09.2017Die zwei Leben des Ernst Kantorowicz

Der Kochkünstler des geheimen Deutschlands: Robert E. Lerners lang erwartete Biographie des extravaganten Historikers liegt vor.

Wenn Persönlichkeiten wirklich schillern könnten, dann würde diese leuchten wie ein Prisma in gleißender Mittagssonne: deutscher Jude, glühender Nationalist, Georgianer, Stauferbiograph, Nazigegner, Emigrant, bisexueller Polyamor, politischer Theologe, leidenschaftlicher Cuisinier und erbitterter Gegner des McCarthyismus. Geboren 1895 in Posen (heutiges Poznan) als Sohn eines Spirituosenfabrikanten, gestorben 1963 in Princeton nach einer ausgelassenen Dinnerparty mit Erwin Panofsky - was dazwischenliegt, ist ein eindrucksvoller Ausschnitt aus der

Der Kochkünstler des geheimen Deutschlands: Robert E. Lerners lang erwartete Biographie des extravaganten Historikers liegt vor.

Wenn Persönlichkeiten wirklich schillern könnten, dann würde diese leuchten wie ein Prisma in gleißender Mittagssonne: deutscher Jude, glühender Nationalist, Georgianer, Stauferbiograph, Nazigegner, Emigrant, bisexueller Polyamor, politischer Theologe, leidenschaftlicher Cuisinier und erbitterter Gegner des McCarthyismus. Geboren 1895 in Posen (heutiges Poznan) als Sohn eines Spirituosenfabrikanten, gestorben 1963 in Princeton nach einer ausgelassenen Dinnerparty mit Erwin Panofsky - was dazwischenliegt, ist ein eindrucksvoller Ausschnitt aus der

Mehr anzeigen

Schicksalschronik eines Jahrhunderts der Extreme.

Im Ersten Weltkrieg kämpfte der junge Kantorowicz in Verdun und an der russischen Front, wurde nach Konstantinopel versetzt, dort aber nach nur einem Jahr wegen einer Affäre mit der Geliebten des befehlshabenden Generals wieder entlassen. In Berlin studierte er Ökonomie und schlug die Spartakisten nieder (in Wahrheit schob er im Januar 1919 wohl nur ein paar Wachdienste nahe dem Reichstag). In München verliebte er sich in eine verheiratete Frau und schoss gemeinsam mit späteren NSDAP-Mitgliedern auf Kommunisten. Der eigentliche Weg aber führte ihn nach Heidelberg, wo Friedrich Gundolf lehrte, den er als Sechzehnjähriger durch seine Schwester kennengelernt und dadurch schon von ferne das Licht glänzen gesehen hatte, in dessen Strahlkreis er später selbst treten würde: Stefan George.

Zunächst aber hielt Kantorowicz sich noch an das traditionelle Lehrangebot, hörte langweilige Ökonomie-Vorlesungen bei Alfred Weber und promovierte 1921 beim wirtschaftshistorisch versierten Kulturhistoriker Eberhard Gothein als späte Nachwirkung seines türkischen Intermezzos über "Die Natur muslimischer Handwerkerverbände". Beim Althistoriker Alfred von Domaszewski besuchte er ein Seminar über "Alexander den Großen", das sein Interesse am Schicksalslauf bedeutender Männer weckte. Kurz sah es so aus, als ob Domaszewski die Rolle des Mentors übernehmen würde, dann aber trat Stefan George in Kantorowiczs' Leben und übernahm die Führung.

Während Robert E. Lerner die verschiedenen Episoden bis dahin recht zurückhaltend erzählt, ist im ironisch mit "St. George" überschriebenen Kapitel zum ersten Mal deutlich zu hören, wer hier aus welcher Perspektive über "Eka" (so Kantorowicz' Spitzname) schreibt. Denn die Faszination für den Dichterfürsten George und die bedingungslose Unterwerfung seiner Jünger ist dem Amerikaner Lerner - der vierzig Jahre lang als Mediävist an der Northwestern University lehrte - völlig fremd.

Aber keine Begegnung sollte in "Ekas" Leben folgenreicher sein als die mit Stefan George. Schnell zog der ihn nah an sich heran, ernannte ihn zu seinem "Kammerdiener" und bestimmte bald sein ganzes berufliches und privates Leben. Auf sein Anraten hin zog Kantorowicz in eine Villa oberhalb der Heidelberger Schlossruine und schrieb ein Buch über den Stauferkaiser Friedrich II., das sich bei seinem Erscheinen 1927 in eine Reihe von "Heroen-Biographien" einfügte, die George bei seinen Schülern anregte.

Ohne je Mittelalterliche Geschichte studiert zu haben, schrieb Kantorowicz - finanziert allein von den Dividenden des elterlichen Unternehmens - ein Buch, das die hierarchisch-aristokratische Kultur, das "Ritterliche und Monastische" Friedrich des Zweiten feierte und - dank unkritischer Quellenlektüre - in den schönsten Farben beschrieb. Nicht als historischen Gegenstand, sondern als lebendige Herausforderung blickte der vom Meister angeleitete Biograph auf seinen Protagonisten und träumte am Ende gar davon, dass des "Kaiser's Volk" erwachen und seiner historischen Verantwortung gerecht werden würde. Ein Traum, den im vom Versailler Vertrag gedemütigten Deutschen Reich nicht wenige mit ihm träumten.

Während die Zeitgenossen das "Friedrich"-Buch vor allem methodisch kritisierten, wurde es später zuvörderst politisch problematisiert, gar als "ästhetisch verbrämter Faschismus" verfemt. Auch Lerner äußert deutlich sein Unbehagen an dem "unangenehmen" antirepublikanischen Revanchismus - und besteht doch darauf, dass "Eka" nie eine nationalsozialistische Gesinnung gehabt habe. Das oft kolportierte Gerücht, nach dem der "Friedrich" auf "Himmlers Nachttisch" gelegen habe, weist Lerner als ebenso unbelegbar zurück wie die Angabe, dass Hitler das stattliche Werk zweimal gelesen haben soll.

Nach dem enormen Erfolg seines "Friedrich" geht es für Kantorowicz so schnell nach oben wie nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wieder hinab: Im August 1932 erhält er in Frankfurt ohne Habilitation eine volle Professur, aber schon im Winter 1933 ist die Situation für ihn als jüdischer Professor unhaltbar. Noch im November hält Kantorowicz eine eindrucksvolle Antrittsrede, in der er die georgianische Idee eines anderen, "geheimen" Deutschlands mutig mit den aktuellen Pervertierungen vaterländischen Denkens kontrastiert: In der Geschichte, nicht in der "aufgepeitschten Gasse" seien die wahren Führer zu finden, das "Deutsche" eben nicht eine Kategorie der Rasse, sondern der Seele.

Nach dem Tod des "Meisters" im Dezember 1933 reiste "Eka" zu einem Gastaufenthalt nach Oxford, wo er in dem Klassischen Philologen Maurice Bowra eine nächste große Liebe traf. Lerner zeichnet Bowra als eine Art "Anti-George", der "Eka" durch seinen flamboyanten Lebensstil eine "neue Toleranz" eingab. Aus England kehrte Kantorowicz verändert zurück, die Rhetorik war jetzt vorsichtiger, die Vaterlandsliebe gedämpfter. Und doch wollte er um jeden Preis in seiner deutschen Heimat bleiben. Hier waren all seine Quellen, all seine Bücher. Erst 1938 flieht er mit der Hilfe von Freunden in die Vereinigten Staaten und beginnt in politischer und akademischer Hinsicht ein zweites Leben.

Lerners Buch trennt "Ekas" Lebensgeschichte sauber in zwei Teile gleichen Umfangs. Aber während der erste Teil sich spannend liest, wird die Darstellung im zweiten bedeutend langatmiger. Das liegt einerseits in der Sache begründet, die sich jetzt weniger spektakulär ausnimmt: "Ekas" Kampf um Geld, um eine Festanstellung in Berkeley und später Princeton sowie gegen den berüchtigten antikommunistischen "loyalty oath", den er aus Gewissensgründen ablehnte und dadurch zum zweiten Mal eine Professur verlor, sind wichtige Lebensetappen, bieten aber eben nicht so guten erzählerischen Stoff wie Krieg, Kreis und Kaiser. Aber Lerner trägt auch Mitschuld daran, indem er mit großer Akribie alle noch so peripheren Belege für schon Belegtes zusammenträgt. Wenn schon im ersten Teil die Aufzählung über das eigenständige Urteil des Biographen dominierte, bleibt der Leser im zweiten Teil oft ganz ohne Reflexion nur mit den Fakten zurück.

Vom pathetischen Heroismus seiner Jugendjahre wandte sich der amerikanische "Eka" jedenfalls ebenso radikal ab wie vom idealisierenden Optimismus seines "Friedrichs". "The King's Two Bodies", die 1957 veröffentlichte Studie über die "politische Theologie" des Mittelalters - spätestens seit ihrer Wiederentdeckung durch Michel Foucault als kulturgeschichtliches Pionierwerk etabliert -, ist so enigmatisch und lose angeordnet, dass es manche Leser sogar mit dem Etikett "postmodern" versucht haben. Jedenfalls geht von hier kein Weg mehr zurück zur "Mythenschau" und zu "Kaiser's Volk". Und doch, so muss gleich anfügen, stand Georges Porträtbild bis zuletzt auf "Ekas" Schreibtisch, verleugnete der nie dessen Einfluss.

Die verschiedenen Liebeleien, mal mit Frauen, mal mit Männern, konnten ihn von seinem Weg als einsamer Gelehrter nicht abbringen - "Petraca war auch nicht verheiratet", pflegte er zu sagen. Aber der passionierte Koch, der angeblich nie ohne eine Dose Trüffeln reiste und mindestens eine Flasche Weißwein pro Tag trank, liebte die Gemeinschaft, den Klatsch und den anzüglichen - heute würde man wohl sagen "sexistischen" - Witz zu sehr, als dass er je wirklich Einsiedler sein konnte.

Einleitend beschreibt Lerner, wie ihm Kantorowicz im April 1961 als junger Student in Princeton auf einer Cocktail-Party zum ersten Mal begegnete: "Eine Gestalt wie aus einer anderen Welt, mit feinstem Anzug und weicher Stimme." Lerner erinnert sich, wie er ihm einen Aufsatz schickte, den der Empfänger nie las, und dass er nach "Ekas" plötzlichem Tod (durch ein geplatztes Aneurysma) in dessen Wohnzimmer saß und eine Flasche seines berühmten "Rhein-Weines" trank. Seitdem hielt ihn die Aura des Mannes gefangen.

Im Jahr 1988 fasste Lerner schließlich den Plan einer Biographie. Bis dahin war nur Eckhart Grünewalds Dissertation über George und Kantorowicz erschienen. Inzwischen gibt es zum Thema Kantorowicz eine umfängliche Literatur. Aber Lerner hat nun, nach dreißig Jahren Beschäftigung mit "Eka", eine Biographie vorgelegt, die fast keine Fragen mehr offenlässt. Außer eben der einen: Welcher der zwei Körper von Kantorowicz am Ende interessanter ist, der sterbliche, wissenschaftlich analysierbare oder der mythische, von dem man nur erzählen kann - "der lebt und nicht lebt", wie es im berühmten Schlussabsatz des "Friedrich"-Buches heißt.

SIMON STRAUSS.

Robert E. Lerner: "Ernst Kantorowicz". A Life.

Princeton University Press, Princeton 2017. 424 S., Abb., geb., 31,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Im Ersten Weltkrieg kämpfte der junge Kantorowicz in Verdun und an der russischen Front, wurde nach Konstantinopel versetzt, dort aber nach nur einem Jahr wegen einer Affäre mit der Geliebten des befehlshabenden Generals wieder entlassen. In Berlin studierte er Ökonomie und schlug die Spartakisten nieder (in Wahrheit schob er im Januar 1919 wohl nur ein paar Wachdienste nahe dem Reichstag). In München verliebte er sich in eine verheiratete Frau und schoss gemeinsam mit späteren NSDAP-Mitgliedern auf Kommunisten. Der eigentliche Weg aber führte ihn nach Heidelberg, wo Friedrich Gundolf lehrte, den er als Sechzehnjähriger durch seine Schwester kennengelernt und dadurch schon von ferne das Licht glänzen gesehen hatte, in dessen Strahlkreis er später selbst treten würde: Stefan George.

Zunächst aber hielt Kantorowicz sich noch an das traditionelle Lehrangebot, hörte langweilige Ökonomie-Vorlesungen bei Alfred Weber und promovierte 1921 beim wirtschaftshistorisch versierten Kulturhistoriker Eberhard Gothein als späte Nachwirkung seines türkischen Intermezzos über "Die Natur muslimischer Handwerkerverbände". Beim Althistoriker Alfred von Domaszewski besuchte er ein Seminar über "Alexander den Großen", das sein Interesse am Schicksalslauf bedeutender Männer weckte. Kurz sah es so aus, als ob Domaszewski die Rolle des Mentors übernehmen würde, dann aber trat Stefan George in Kantorowiczs' Leben und übernahm die Führung.

Während Robert E. Lerner die verschiedenen Episoden bis dahin recht zurückhaltend erzählt, ist im ironisch mit "St. George" überschriebenen Kapitel zum ersten Mal deutlich zu hören, wer hier aus welcher Perspektive über "Eka" (so Kantorowicz' Spitzname) schreibt. Denn die Faszination für den Dichterfürsten George und die bedingungslose Unterwerfung seiner Jünger ist dem Amerikaner Lerner - der vierzig Jahre lang als Mediävist an der Northwestern University lehrte - völlig fremd.

Aber keine Begegnung sollte in "Ekas" Leben folgenreicher sein als die mit Stefan George. Schnell zog der ihn nah an sich heran, ernannte ihn zu seinem "Kammerdiener" und bestimmte bald sein ganzes berufliches und privates Leben. Auf sein Anraten hin zog Kantorowicz in eine Villa oberhalb der Heidelberger Schlossruine und schrieb ein Buch über den Stauferkaiser Friedrich II., das sich bei seinem Erscheinen 1927 in eine Reihe von "Heroen-Biographien" einfügte, die George bei seinen Schülern anregte.

Ohne je Mittelalterliche Geschichte studiert zu haben, schrieb Kantorowicz - finanziert allein von den Dividenden des elterlichen Unternehmens - ein Buch, das die hierarchisch-aristokratische Kultur, das "Ritterliche und Monastische" Friedrich des Zweiten feierte und - dank unkritischer Quellenlektüre - in den schönsten Farben beschrieb. Nicht als historischen Gegenstand, sondern als lebendige Herausforderung blickte der vom Meister angeleitete Biograph auf seinen Protagonisten und träumte am Ende gar davon, dass des "Kaiser's Volk" erwachen und seiner historischen Verantwortung gerecht werden würde. Ein Traum, den im vom Versailler Vertrag gedemütigten Deutschen Reich nicht wenige mit ihm träumten.

Während die Zeitgenossen das "Friedrich"-Buch vor allem methodisch kritisierten, wurde es später zuvörderst politisch problematisiert, gar als "ästhetisch verbrämter Faschismus" verfemt. Auch Lerner äußert deutlich sein Unbehagen an dem "unangenehmen" antirepublikanischen Revanchismus - und besteht doch darauf, dass "Eka" nie eine nationalsozialistische Gesinnung gehabt habe. Das oft kolportierte Gerücht, nach dem der "Friedrich" auf "Himmlers Nachttisch" gelegen habe, weist Lerner als ebenso unbelegbar zurück wie die Angabe, dass Hitler das stattliche Werk zweimal gelesen haben soll.

Nach dem enormen Erfolg seines "Friedrich" geht es für Kantorowicz so schnell nach oben wie nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wieder hinab: Im August 1932 erhält er in Frankfurt ohne Habilitation eine volle Professur, aber schon im Winter 1933 ist die Situation für ihn als jüdischer Professor unhaltbar. Noch im November hält Kantorowicz eine eindrucksvolle Antrittsrede, in der er die georgianische Idee eines anderen, "geheimen" Deutschlands mutig mit den aktuellen Pervertierungen vaterländischen Denkens kontrastiert: In der Geschichte, nicht in der "aufgepeitschten Gasse" seien die wahren Führer zu finden, das "Deutsche" eben nicht eine Kategorie der Rasse, sondern der Seele.

Nach dem Tod des "Meisters" im Dezember 1933 reiste "Eka" zu einem Gastaufenthalt nach Oxford, wo er in dem Klassischen Philologen Maurice Bowra eine nächste große Liebe traf. Lerner zeichnet Bowra als eine Art "Anti-George", der "Eka" durch seinen flamboyanten Lebensstil eine "neue Toleranz" eingab. Aus England kehrte Kantorowicz verändert zurück, die Rhetorik war jetzt vorsichtiger, die Vaterlandsliebe gedämpfter. Und doch wollte er um jeden Preis in seiner deutschen Heimat bleiben. Hier waren all seine Quellen, all seine Bücher. Erst 1938 flieht er mit der Hilfe von Freunden in die Vereinigten Staaten und beginnt in politischer und akademischer Hinsicht ein zweites Leben.

Lerners Buch trennt "Ekas" Lebensgeschichte sauber in zwei Teile gleichen Umfangs. Aber während der erste Teil sich spannend liest, wird die Darstellung im zweiten bedeutend langatmiger. Das liegt einerseits in der Sache begründet, die sich jetzt weniger spektakulär ausnimmt: "Ekas" Kampf um Geld, um eine Festanstellung in Berkeley und später Princeton sowie gegen den berüchtigten antikommunistischen "loyalty oath", den er aus Gewissensgründen ablehnte und dadurch zum zweiten Mal eine Professur verlor, sind wichtige Lebensetappen, bieten aber eben nicht so guten erzählerischen Stoff wie Krieg, Kreis und Kaiser. Aber Lerner trägt auch Mitschuld daran, indem er mit großer Akribie alle noch so peripheren Belege für schon Belegtes zusammenträgt. Wenn schon im ersten Teil die Aufzählung über das eigenständige Urteil des Biographen dominierte, bleibt der Leser im zweiten Teil oft ganz ohne Reflexion nur mit den Fakten zurück.

Vom pathetischen Heroismus seiner Jugendjahre wandte sich der amerikanische "Eka" jedenfalls ebenso radikal ab wie vom idealisierenden Optimismus seines "Friedrichs". "The King's Two Bodies", die 1957 veröffentlichte Studie über die "politische Theologie" des Mittelalters - spätestens seit ihrer Wiederentdeckung durch Michel Foucault als kulturgeschichtliches Pionierwerk etabliert -, ist so enigmatisch und lose angeordnet, dass es manche Leser sogar mit dem Etikett "postmodern" versucht haben. Jedenfalls geht von hier kein Weg mehr zurück zur "Mythenschau" und zu "Kaiser's Volk". Und doch, so muss gleich anfügen, stand Georges Porträtbild bis zuletzt auf "Ekas" Schreibtisch, verleugnete der nie dessen Einfluss.

Die verschiedenen Liebeleien, mal mit Frauen, mal mit Männern, konnten ihn von seinem Weg als einsamer Gelehrter nicht abbringen - "Petraca war auch nicht verheiratet", pflegte er zu sagen. Aber der passionierte Koch, der angeblich nie ohne eine Dose Trüffeln reiste und mindestens eine Flasche Weißwein pro Tag trank, liebte die Gemeinschaft, den Klatsch und den anzüglichen - heute würde man wohl sagen "sexistischen" - Witz zu sehr, als dass er je wirklich Einsiedler sein konnte.

Einleitend beschreibt Lerner, wie ihm Kantorowicz im April 1961 als junger Student in Princeton auf einer Cocktail-Party zum ersten Mal begegnete: "Eine Gestalt wie aus einer anderen Welt, mit feinstem Anzug und weicher Stimme." Lerner erinnert sich, wie er ihm einen Aufsatz schickte, den der Empfänger nie las, und dass er nach "Ekas" plötzlichem Tod (durch ein geplatztes Aneurysma) in dessen Wohnzimmer saß und eine Flasche seines berühmten "Rhein-Weines" trank. Seitdem hielt ihn die Aura des Mannes gefangen.

Im Jahr 1988 fasste Lerner schließlich den Plan einer Biographie. Bis dahin war nur Eckhart Grünewalds Dissertation über George und Kantorowicz erschienen. Inzwischen gibt es zum Thema Kantorowicz eine umfängliche Literatur. Aber Lerner hat nun, nach dreißig Jahren Beschäftigung mit "Eka", eine Biographie vorgelegt, die fast keine Fragen mehr offenlässt. Außer eben der einen: Welcher der zwei Körper von Kantorowicz am Ende interessanter ist, der sterbliche, wissenschaftlich analysierbare oder der mythische, von dem man nur erzählen kann - "der lebt und nicht lebt", wie es im berühmten Schlussabsatz des "Friedrich"-Buches heißt.

SIMON STRAUSS.

Robert E. Lerner: "Ernst Kantorowicz". A Life.

Princeton University Press, Princeton 2017. 424 S., Abb., geb., 31,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

"Ernst Kantorowicz, one of the most interesting and influential historians of the twentieth century, has found his ideal biographer in Robert Lerner, who as a medievalist is well versed in the many branches of Kantorowicz's scholarship. Drawing on unique sources, including important collections of unpublished letters and interviews with people who knew Kantorowicz, Lerner presents a lively, vivid picture of the historians life and writings."--Eckhart Grünewald, author of Ernst Kantorowicz and Stefan George

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für