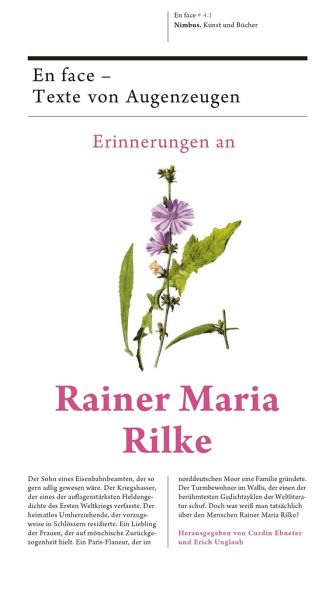

Gogh und Musil folgt jetzt Rilke. Besonders attraktiv macht die Materialsammlung, dass, wie die Herausgeber Curdin Ebneter und Erich Unglaub in der Vorbemerkung erklären, zahlreiche enthaltene Texte bibliographisch schwer zu erfassen sind; manche lagen noch unpubliziert in öffentlichen und privaten Archiven. Die Quellen sind um Kurzbiographie und Anmerkungen ergänzt, historische Fotografien und Abbildungen von Zeichnungen, Grafiken, Gemälden und Plastiken erhöhen den Reiz des Kompendiums. Die insgesamt 1450 Seiten der drei Bände sind bestens erschlossen in einem hundertseitigen Anhang.

Rilkes Fährten lässt sich in acht Kapiteln folgen, ungefähr entlang seiner Biographie, auch den Stationen seines lebenslangen unruhigen Vagierens. Im einführenden Aufsatz zur Heimatstadt Prag, wo Rilke in einer engen Mietwohnung aufwuchs, schreibt Ralph Freedman, einer der Biographen des Dichters: "Die Topographie der Welt, die den jungen Rilke umgab, korrespondiert auf bemerkenswerte Weise mit der geistigen Welt des zukünftigen Dichters. Quer zur Heinrichgasse 19 verläuft die Herrengasse - Panská ulice -, die Straße, wo seine Großeltern mütterlicherseits ein herrschaftliches Haus besaßen, in dem seine Mutter ihre Kindheit verbracht hatte. (. . .) Wenn René aus den Fenstern der elterlichen Wohnung schaute, wird er den Kontrast zwischen seinem Zuhause und dem Palais um die Ecke bemerkt haben, in das er, wie er befürchtete, nie ganz gehören würde."

Diese gespaltene Identität werde, so Freedman, "seinen Lebensweg und die Textur seines Werkes bestimmen". Und der Anfang seines Gedichts "Selbstbildnis aus dem Jahre 1906" deutet das vielleicht an.

Des alten lange adligen Geschlechtes

Feststehendes im Augenbogenbau.

Im Blicke noch der Kindheit Angst und

Blau

und Demut da und dort, nicht eines

Knechtes

doch eines Dienenden und einer Frau.

Sein Hang zu Höherem, die Adelsabstammung ist unwahrscheinlich, klingt da an wie auch der Frauendienst, beginnend wohl mit der Mutter. Die ambitionierte Phia Rilke war gewiss eine frühe Anforderung: "René's erstes Weihnachtsfest 1877. Freudestrahlend blickt er am helleuchtend Christbaum und auf all die schönen Sachen, plötzlich streckt er seinen (sic) Händchen aus und sagt ,Buch' und lässt es nicht mehr aus. (Das wird gewiß ein Gelehrter werden.) Als er zu Bett gebracht, ruft René: Mama, Buch! Er legt sein süßes Köpferl darauf und hält es fest." So entstehen Mythen.

Die Bedeutung der Frauen für Rilke lässt sich schon an den Nennungen im Personenregister ablesen, an der Zahl der Verweise auf Lou Andreas-Salomé, seine keineswegs nur mütterliche Geliebte von 1897 bis 1901, Paula Modersohn-Becker, Clara Rilke-Westhoff, Marie von Thurn und Taxis, auf deren Schloss Duino im Friaul die "Duineser Elegien" entstanden, oder Baladine Klossowska. Es ist bekannt, dass Lou Andreas-Salomé und Marie von Thurn und Taxis, auf ihre je eigene Art, Erinnerungsbücher an ihn verfasst haben.

Auf der Spur der Frauen

Wählen wir ein paar Beispiele, Blütenlese auf der Spur der Frauen: Ziemlich abgekühlt klingt die Malerin Paula Modersohn-Becker, die Rilke während seines Aufenthalts in der Künstlerkolonie Worpswede kennengelernt hatte und deren Freundin, die Bildhauerin Clara Westhoff, er 1901 heiratete. Sie schreibt an ihren Mann Otto Modersohn am 7. März 1903 aus Paris, wo sich damals auch der Dichter bei Auguste Rodin aufhielt: "Rilke hat seit einer Woche Influenza, zum dritten Mal in diesem Winter. Er kann Paris nicht vertragen und sollte lieber abreisen, denn das wäre vielleicht seiner Frau viel besser. Du merkst wohl, daß ich auf ihn nicht sehr gut zu sprechen bin, obgleich wir sehr liebenswürdig zueinander sind, so daß ich ihm ganz wunderbare Tulpen in sein Krankenzimmer gebracht habe. Aber ich mag ihn auf einmal nicht mehr leiden. Ich schätze ihn nicht mehr hoch ein. Er hält es mit jedem. Über sie kann man nicht urteilen. Sie ist in einem Zustande, der nicht anhalten kann, da muß man einfach warten, was daraus wird. Nur setzt sich, glaube ich, ein Posten Selbstanbetung in ihrem Gemüte fest, der wohl drinbleiben wird."

Anders hören sich Rilkes notorische Selbstzweifel, das Ringen mit seinem Sprachgenius, bei Baladine Klossowska an, die von 1919 bis zu seinem Tod am 29. Dezember 1926 eine Liaison mit ihm unterhielt. Sie schreibt Jahre später, im Juni 1939, an Erna Simenauer-Zoller: "Er war natürlich bedrückt und terriblement malheureux nicht das geleistet zu haben, was er sich in diesem Winter vorgenommen hatte. Er sprach immer von der ,coincidence', dass gerade die Arbeit und die Liebe zusammenfallen mussten. Wie oft sagte er, wenn ich Dich getroffen hätte, nach dem ich die Elegien fertig hatte! Zu gleicher Zeit meinte er aber, er hätte sie dann gewiss nie geschrieben, wenn er mich nicht gekannt hätte. Ach, er war so wunderbar und glaubte an Wunder, genau wie ich." Rilke veranlasste übrigens die Veröffentlichung der Tuschzeichnungen ihres zehnjährigen Sohns Baltusz im Jahr 1921, die der aus Trauer um seine verschwundene Katze "Mitsou" fertigte, mit seinem Vorwort. Der später als Balthus berühmt gewordene Maler hat darüber in seinen Lebenserinnerungen berichtet.

Auch die Journalistin Agnes Elizabeth Meyer, als Tochter deutscher Einwanderer 1887 in New York geboren und gemeinsam mit ihrem Mann Eugene Meyer Eigentümerin der "Washington Post", die in der Zeit des Nationalsozialismus deutsche Emigranten wie Thomas Mann unterstützte, hatte eine Meinung zu Rilke. Sie erinnert sich an ihn in einem Brief vom 26. September 1941 aus New York an Thomas Mann in Pacific Palisades: "Als abschreckendes Beispiel schweben mir immer die verschrobenen Weiber die sich um Rilke und George sammelten, vor Augen, die ich in meiner Jugend kannte und schon als 20jähriges Mädchen verabscheute. Habe ich Ihnen je erzählt dass ich Rilke bei Rodin ein und ausgehen sah ohne damals zu verstehen wer er war? Rodin verachtete ihn so instinktiv und gründlich, dass er ihn mir nicht einmal vorgestellt hat; waren wir zusammen in einem Zimmer so tat Rodin als ob er nicht existierte, sprach mit mir als ob wir alleine wären, bis Rilke sich davon schlich. Da mir diese sklavische Selbsterniedrigung unerklärlich verächtlich schien fragte ich Rodin wer das eigentlich sei. ,Oh', erwiderte er höhnisch, ,c'est un Allemand qui écrit sur moi.' Diese Demütigung die er von Rodin erlitt, hat er dann später seiner femininen Entourage auferlegt als Kompensierung und Rache. Wer wie ich die erste Periode sah, versteht die zweite, aber ich muss lachen wenn ich Bücher ansehe die diese Frauen dem ,Genius' verehrt haben."

Agnes E. Meyer hielt Rilke für "ein weibisches Talent" und "ein rechtes (gemeint ist: veritables) Symbol deutscher Dekadenz". Thomas Mann - Rilke und er sind sich nie persönlich begegnet - antwortete ihr postwendend, durchaus bezeichnend: "Die Rilke-Weiber müssen freilich übel gewesen sein, wobei ich die Fürstinnen und Gräfinnen nicht ausnehme, mit denen der österreichische Snob korrespondierte. Ihr Urteil über ihn ist hart, aber wahrscheinlich nicht zu hart, obgleich unbestreitbar ist, dass er ausserordentliche poetische Höhen erreicht hat. (. . .) Aber sein Aesthetizismus, sein adeliges Getu', seine frömmelnde Geziertheit waren mir immer peinlich und machten mir seine Prosa ganz unerträglich." Allerdings zeigt er in einem direkt folgenden Brief an Meyer wieder etwas Reue - weil nämlich, wie sie vielleicht wisse, "Rilke eine der ersten und besten Besprechungen von Buddenbrooks geschrieben hat".

Von zweifellos singulärer Bedeutung für Rilke ist Lou Andreas-Salomé, sie gab ihm seinen fortan prénom de guerre "Rainer" und blieb lebenslange Vertraute. Sie machte ihn auch mit der Psychoanalyse bekannt, riet ihm allerdings davon ab, was er im Briefwechsel mit ihr für sich als richtig erkannte, um sich nicht "die Teufel austreiben (zu) lassen", die ihn zum Schreiben befähigten. In einem Brief an Arthur Fischer-Colbrie vom 13. Dezember 1925 erwähnt Sigmund Freud seinerseits auf gewohnt nüchterne Art die Begegnung mit dem Dichter: "Ich habe Rilkes Bekanntschaft 1913 in München gemacht, durch die Vermittlung von Frau Lou Andreas-Salomé. Während des Krieges 1914 oder 1915 war er in Wien, hat mich telephonisch angerufen, eine Einladung zum Mittagessen angenommen und uns alle durch seine Konversation und seine Erzählungen entzückt. Seither habe ich ihn aber nicht wiedergesehen. Ich habe keinen Grund anzunehmen, daß er sich besonders für Psychoanalyse interessiert oder ihr sympathisch gegenübersteht."

Mehr als die üblichen Verdächtigen

In dem Konvolut kann man sich über Stunden regelrecht verlieren, immer weitere Querverbindungen tun sich auf mit immer neuen Eindrücken, nicht zuletzt über die Prominenten wie etwa Harry Graf Kessler, Rudolf Kassner oder Hugo von Hofmannsthal - Letzterer mit schärfstem Urteil, im Brief vom 20. Februar an Theodora Von der Mühll-Burckhart -, aber eben auch von solchen Zeitgenossen, die niemand so einfach auf dem Rilke-Zettel hat. Stark spürbar werden die Ambivalenzen in der Bewertung der Persönlichkeit des Dichters, der Einschätzung seiner Verhaltensmuster, Ticks und Widersprüche. Das Spektrum erzeugt im Wortsinn Spannung, anders als bei Monographien, die der Filter eines einzelnen Autors prägt. Und weil die meisten Quellen auch Rilkes Schaffen einbeziehen, droht nicht die Gefahr des schieren Biographismus.

Rilke, unbestreitbar bis heute Kultautor, erscheint in all seinen brillanten und abseitigen Facetten beleuchtet, bleibt dabei Epochenfigur, Repräsentant par excellence einer Moderne. Die beiden Herausgeber haben ein wahrhaft wertvolles Quellenwerk zusammengebracht, noch auszuloten von der Literaturwissenschaft und darüber hinaus. Das wird geschehen, wenn 2025 Rilkes 150. Geburtstag zu feiern und 2026 sein hundertster Todestag zu begehen ist.

Ein kleiner Nachtrag: Als im Frühjahr 1997 der Inhalt von Schloss Duino versteigert wurde, kam auch ein Armlehnstuhl mit sichtbaren Gebrauchsspuren aus dem Bibliothekszimmer zum Aufruf - "utilizzato da Rainer Maria Rilke" (er erzielte 7,5 Millionen Lire, rund 3900 Euro). "Denn Bleiben ist nirgends", heißt der berühmte Satz aus der "Ersten Elegie". Vielleicht war dem ruhelosen Dichter wenigstens ein kleines Verweilen auf diesem unscheinbaren Möbel vergönnt. ROSE-MARIA GROPP

"Erinnerungen an Rainer Maria Rilke". Texte von Augenzeugen.

Hrsg. von Curdin Ebneter und Erich Unglaub. Nimbus. Kunst und Bücher AG, Wädenswil 2022. 3 Bd., zus. 1449 S., Abb., br., 98,- Euro.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.06.2023

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.06.2023