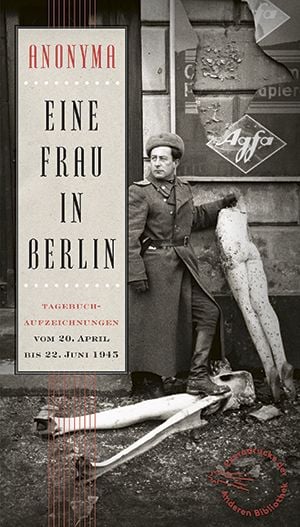

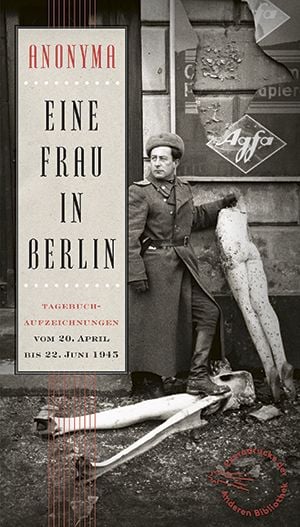

Eine Frau in Berlin Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945

-

- Deutsch ausgewählt

22,00 €

inkl. MwSt,

Lieferung nach Hause

Beschreibung

Details

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

04.12.2015

Verlag

AB - Die Andere BibliothekSeitenzahl

304

Maße (L/B/H)

12,9/21,7/2,9 cm

Gewicht

440 g

Farbe

Grau / Grau

Auflage

2. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8477-2009-6

Im Jahr 2003 erschienen die bewegenden Aufzeichnungen der Wochen vom 20. April bis zum 22. Juni 1945 – verfasst von einer Unbekannten: Eine Frau in Berlin. Die massenhafte Vergewaltigung von Frauen im besetzten Land durch Rotarmisten, die Rache der Sieger in den Ruinen von Berlin, berührte ein Tabuthema. Die Schreckenstage, festgehalten in Schulheften und auf Zetteln, erschütterten Zehntausende von Leserinnen und Lesern. Lakonisch wird von Bombenalarm, Hunger oder von Selbstmorden berichtet. Illusionslose Kaltblütigkeit, unbestechliche Reflexion, schonungslose Beobachtung und makabrer Humor zeichnen dieses Tagebuch aus.

1954 erschien »A Woman in Berlin« zuerst in den USA, ein Schweizer Verlag veröffentlichte 1959 eine erste deutschsprachige Ausgabe – einer neuen Publikation stimmte die Anonyma unter der Bedingung zu, dass diese erst nach ihrem Tod stattfinden dürfe.

Nach dem Erscheinen von "Eine Frau in Berlin" kam es zu einer heftigen Diskussion um die Enthüllung der Identität der anonymen Autorin und über die Authentizität ihrer Aufzeichnungen.

Weitere Bände von Die Andere Bibliothek

-

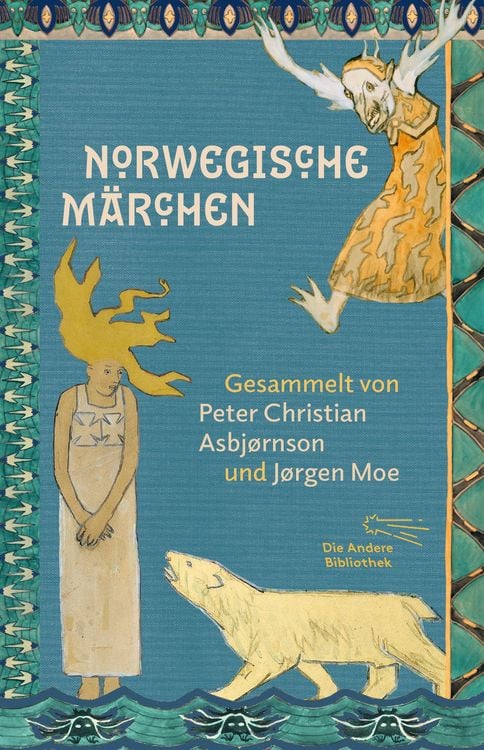

Norwegische Märchen von Peter Christian Asbjørnsen

Band 5

Band 5Peter Christian Asbjørnsen

Norwegische MärchenBuch

20,00 €

-

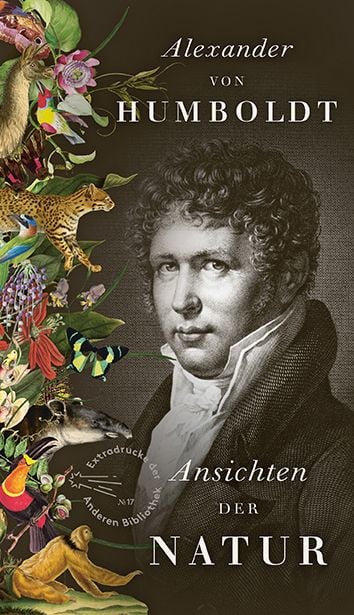

Ansichten der Natur von Alexander Humboldt

Band 17

Band 17Alexander Humboldt

Ansichten der NaturBuch

26,00 €

-

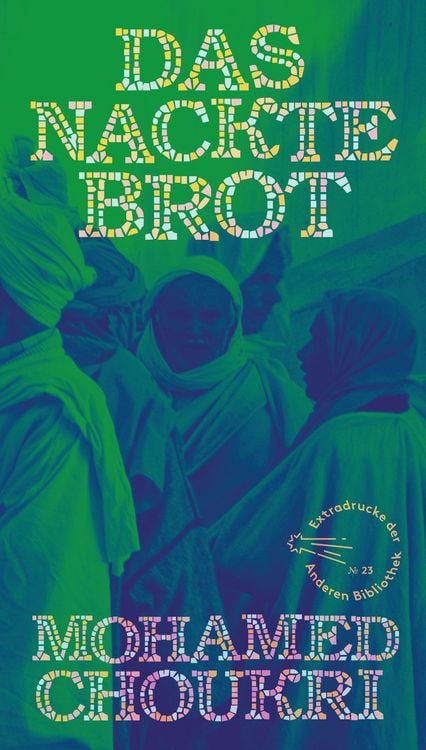

Das nackte Brot von Mohamed Choukri

Band 23

Band 23Mohamed Choukri

Das nackte BrotBuch

24,00 €

-

Griechische Märchen von Johann Georg Hahn

Band 27

Band 27Johann Georg Hahn

Griechische MärchenBuch

20,00 €

-

Geld von Emile Zola

Band 28

Band 28Emile Zola

GeldBuch

22,00 €

-

Imperium von Ryszard Kapuscinski

Band 104

Band 104Ryszard Kapuscinski

ImperiumBuch

22,00 €

-

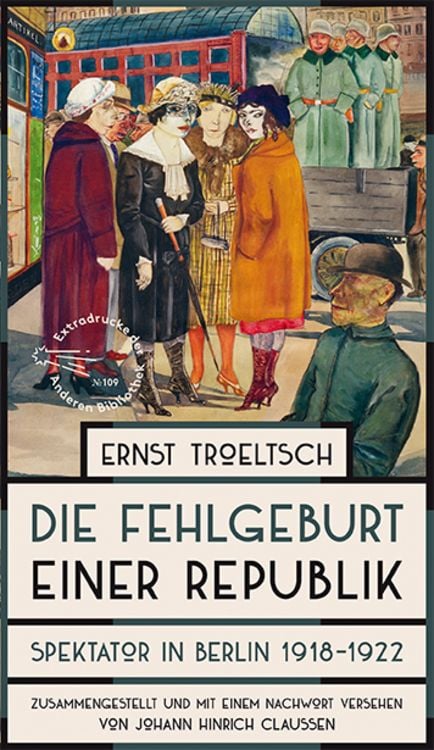

Die Fehlgeburt einer Republik von Ernst Troeltsch

Band 109

Band 109Ernst Troeltsch

Die Fehlgeburt einer RepublikBuch

24,00 €

-

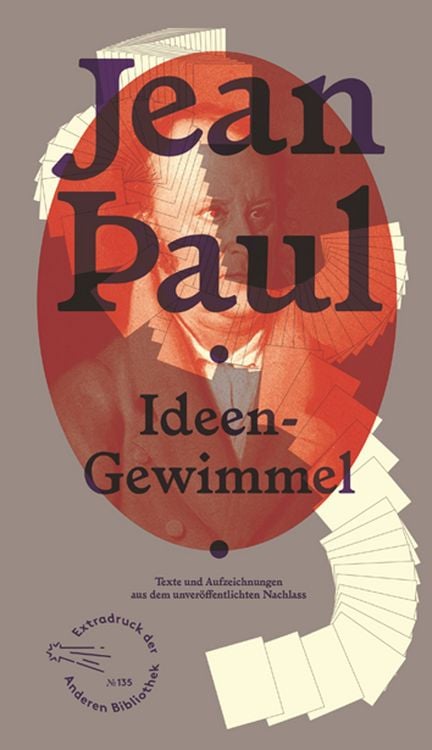

Ideen-Gewimmel von Jean Paul

Band 135

Band 135Jean Paul

Ideen-GewimmelBuch

24,00 €

-

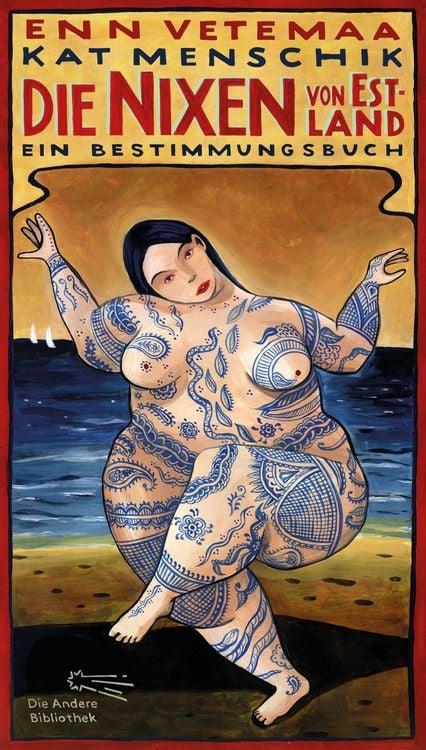

Die Nixen von Estland von Enn Vetemaa

Band 211

Band 211Enn Vetemaa

Die Nixen von EstlandBuch

28,00 €

-

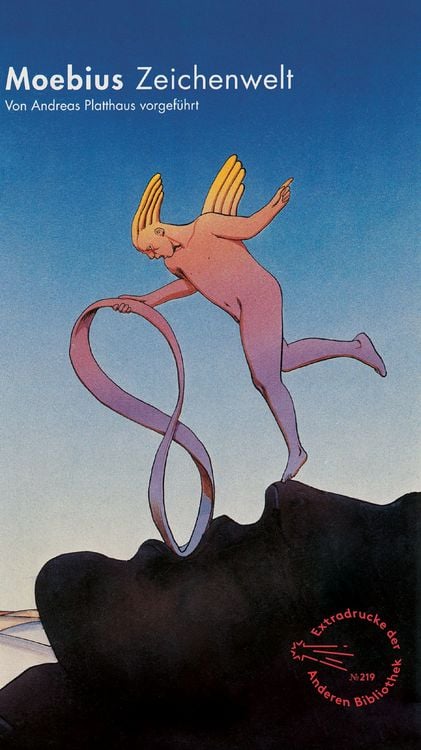

Zeichenwelt von Jean Giraud Moebius

Band 219

Band 219Jean Giraud Moebius

ZeichenweltBuch

28,00 €

-

Eine Frau in Berlin von Anonyma Anonyma

Band 221

Band 221Anonyma Anonyma

Eine Frau in BerlinBuch

22,00 €

-

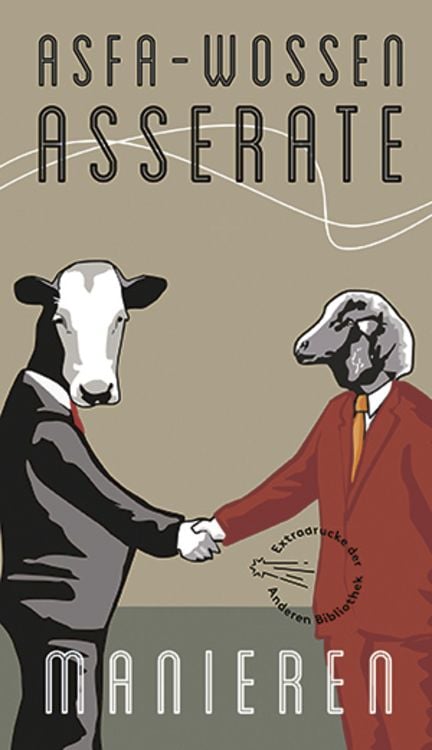

Manieren von Asfa-Wossen Asserate

Band 226

Band 226Asfa-Wossen Asserate

ManierenBuch

22,00 €

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

Selten wahrhaftige Leseerfahrung!...

Bewertung am 16.03.2016

Bewertungsnummer: 308846

Bewertet: Buch (Gebundene Ausgabe)

Ein erschütterndes Dokument deutscher...

Bewertung am 16.03.2016

Bewertungsnummer: 448805

Bewertet: Buch (Gebundene Ausgabe)

Kurze Frage zu unserer Seite

Vielen Dank für dein Feedback

Wir nutzen dein Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte habe Verständnis, dass wir dir keine Rückmeldung geben können. Falls du Kontakt mit uns aufnehmen möchtest, kannst du dich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.

zum Kundenservice