Nicht lieferbar

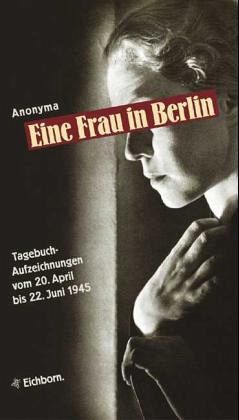

Anonyma

Gebundenes Buch

Eine Frau in Berlin

Tagebuch-Aufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. Nachw. v. Kurt W. Marek

Mitarbeit: Marek, Kurt W

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Wer erfahren will, wie es wirklich war, wird sich an die Frauen halten müssen. Denn die Männer haben sich in den Ruinen als "das schwächere Geschlecht" gezeigt. So sieht es die Autorin dieses Buches, die das Ende des Krieges in Berlin erlebt hat.Ihre Aufzeichnungen sind frei von jeder Selbstzensur. Ohne die geringste Retouche sind sie 1959 in einem kleinen Schweizer Verlag erschienen. Seitdem waren sie nicht mehr zugänglich; erst nach dem Tod der Verfasserin ist eine Neuausgabe möglich geworden. Nicht das Ungewöhnliche wird in diesem einzigartigen Dokument geschildert, sondern das, was M...

Wer erfahren will, wie es wirklich war, wird sich an die Frauen halten müssen. Denn die Männer haben sich in den Ruinen als "das schwächere Geschlecht" gezeigt. So sieht es die Autorin dieses Buches, die das Ende des Krieges in Berlin erlebt hat.

Ihre Aufzeichnungen sind frei von jeder Selbstzensur. Ohne die geringste Retouche sind sie 1959 in einem kleinen Schweizer Verlag erschienen. Seitdem waren sie nicht mehr zugänglich; erst nach dem Tod der Verfasserin ist eine Neuausgabe möglich geworden. Nicht das Ungewöhnliche wird in diesem einzigartigen Dokument geschildert, sondern das, was Millionen von Frauen erlebt haben: zuerst das Überleben in den Trümmern, ohne Wasser, Gas und Strom, geprägt von Hunger, Angst und Ekel, und dann, nach der Schlacht um Berlin, die Rache der Sieger.

Von jenem Selbstmitleid, an dem die geschlagenen Deutschen litten, fehlt hier jede Spur. Illusionslose Kaltblütigkeit, unbestechliche Reflexion, schonungslose Beobachtung und makabrer Humor zeichnen das Tagebuch aus. Lakonisch stellt die Autorin fest: "Die Geschichte ist sehr lästig." Auch darin zeigt sich ihre innere Überlegenheit, daß sie sogar unter den vergewaltigenden und plündernden russischen Soldaten noch sehr genau zu differenzieren weiß.

Neben Ruth Andreas-Friedrich und Margret Boveri tritt hier eine dritte Zeugin auf, deren Bericht jahrzehntelang verschollen war. Niemand, der ihn liest, wird ihn wieder vergessen.

Ihre Aufzeichnungen sind frei von jeder Selbstzensur. Ohne die geringste Retouche sind sie 1959 in einem kleinen Schweizer Verlag erschienen. Seitdem waren sie nicht mehr zugänglich; erst nach dem Tod der Verfasserin ist eine Neuausgabe möglich geworden. Nicht das Ungewöhnliche wird in diesem einzigartigen Dokument geschildert, sondern das, was Millionen von Frauen erlebt haben: zuerst das Überleben in den Trümmern, ohne Wasser, Gas und Strom, geprägt von Hunger, Angst und Ekel, und dann, nach der Schlacht um Berlin, die Rache der Sieger.

Von jenem Selbstmitleid, an dem die geschlagenen Deutschen litten, fehlt hier jede Spur. Illusionslose Kaltblütigkeit, unbestechliche Reflexion, schonungslose Beobachtung und makabrer Humor zeichnen das Tagebuch aus. Lakonisch stellt die Autorin fest: "Die Geschichte ist sehr lästig." Auch darin zeigt sich ihre innere Überlegenheit, daß sie sogar unter den vergewaltigenden und plündernden russischen Soldaten noch sehr genau zu differenzieren weiß.

Neben Ruth Andreas-Friedrich und Margret Boveri tritt hier eine dritte Zeugin auf, deren Bericht jahrzehntelang verschollen war. Niemand, der ihn liest, wird ihn wieder vergessen.

Produktdetails

- Die Andere Bibliothek

- Verlag: EICHBORN

- 10. Aufl.

- Seitenzahl: 300

- Erscheinungstermin: Juli 2015

- Deutsch

- Abmessung: 217mm x 133mm x 28mm

- Gewicht: 446g

- ISBN-13: 9783821847375

- ISBN-10: 3821847379

- Artikelnr.: 11424506

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Stimme aus dem Verlag

"Das Einmalige an diesem Text ist seine Eindrücklichkeit und seine Poesie. Das ist deshalb so erstaunlich und umwerfend zugleich, weil die Tagebuchaufzeichnungen dieser anonymen Frau einerseits ein schonungslos offenes Zeitdokument darstellen. Ohne jedes Pathos dokumentieren sie den Überlebenskampf, die notwendige Prostitution der Frauen in den letzten Kriegstagen in Berlin, schildern die ungeheure Gewalt, die den Frauen physisch und psychisch mit der Besatzung der Russen zuteil wird. Andererseits öffnet dieser Text mit seiner dichten, eindrücklichen literarischen Form ein sprachliches Universum, das von unendlicher Liebe zum Leben, zu den Menschen und von einem Mut und einer Kraft zeugt, die sowohl in der heutigen als auch in der zeitgenössischen Literatur seinesgleichen sucht."

(Uta Niederstrasser, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eichborn Verlag)

"Das Einmalige an diesem Text ist seine Eindrücklichkeit und seine Poesie. Das ist deshalb so erstaunlich und umwerfend zugleich, weil die Tagebuchaufzeichnungen dieser anonymen Frau einerseits ein schonungslos offenes Zeitdokument darstellen. Ohne jedes Pathos dokumentieren sie den Überlebenskampf, die notwendige Prostitution der Frauen in den letzten Kriegstagen in Berlin, schildern die ungeheure Gewalt, die den Frauen physisch und psychisch mit der Besatzung der Russen zuteil wird. Andererseits öffnet dieser Text mit seiner dichten, eindrücklichen literarischen Form ein sprachliches Universum, das von unendlicher Liebe zum Leben, zu den Menschen und von einem Mut und einer Kraft zeugt, die sowohl in der heutigen als auch in der zeitgenössischen Literatur seinesgleichen sucht."

(Uta Niederstrasser, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Eichborn Verlag)

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.06.2003

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.06.2003Wenn weiter gelebt werden muß, geht es auch in der Erstarrung

Mehr als nur eine Fußnote zum Untergang des Abendlandes: Das Tagebuch einer Unbekannten erzählt von den letzten Tagen des Krieges in Berlin

Es gibt eine Schlaflosigkeit, die einem das Gefühl gibt, sein Leben nur zu bewohnen, anstatt daran teilzuhaben. Eine Schlaflosigkeit, die tiefer sitzt als alle Wachträume. Wenn ein fremder Körper nebenan zu laut atmet, wenn jedes nächtliche Straßengeräusch einen auffahren läßt, wenn die Gedanken sich im Kreis wund gedreht haben. Wenn jede Sehne schmerzt vor Ruhelosigkeit, selbst das Haar weh tut und die Fußsohlen. Es ist eine Schlaflosigkeit, die gleichgültig wird, sobald der Morgen graut: Wieder eine Nacht

Mehr als nur eine Fußnote zum Untergang des Abendlandes: Das Tagebuch einer Unbekannten erzählt von den letzten Tagen des Krieges in Berlin

Es gibt eine Schlaflosigkeit, die einem das Gefühl gibt, sein Leben nur zu bewohnen, anstatt daran teilzuhaben. Eine Schlaflosigkeit, die tiefer sitzt als alle Wachträume. Wenn ein fremder Körper nebenan zu laut atmet, wenn jedes nächtliche Straßengeräusch einen auffahren läßt, wenn die Gedanken sich im Kreis wund gedreht haben. Wenn jede Sehne schmerzt vor Ruhelosigkeit, selbst das Haar weh tut und die Fußsohlen. Es ist eine Schlaflosigkeit, die gleichgültig wird, sobald der Morgen graut: Wieder eine Nacht

Mehr anzeigen

überstanden.

Uhren, um die zermürbenden Stunden des Wachliegens zu zählen, gibt es im Mai 1945 in Berlin kaum noch. Der Frau, die nach Tagen der Schlaflosigkeit erleichtert einen kurzen, "brunnentiefen" Schlummer im Tagebuch notiert, ist es gleich; Hauptsache, sie weiß, welches Datum es ist. Sie beginnt ihre Chronik am Tag, "als Berlin zum ersten Mal der Schlacht ins Auge sah". Es ist Freitag, der 20. April 1945, Hitlers sechsundfünfzigster und letzter Geburtstag. In seinem Buch "Berlin 1945" schreibt Anthony Beevor: "Für viele der Gratulanten wirkte Hitler um mindestens zwanzig Jahre gealtert. Sie drängten den ,Führer', sich nach Bayern abzusetzen. Aber Hitler erklärte im Brustton der Überzeugung, die Russen erwarte vor Berlin ihre blutigste Niederlage."

Noch ist die Rote Armee nicht über die Stadt hereingebrochen. Illusionen macht die junge Frau sich nicht: "Jetzt gehört alles allen. Man ist nur noch lose mit den Dingen verbunden, unterscheidet nicht mehr klar zwischen eigenem und fremdem Besitz." Statt Eßbarem findet sie auf ihrem Beutezug durch eine fremde Wohnung einen Liebesbrief: "Herz, Schmerz, Liebe, Triebe. Was für ferne, fremde Wörter. Offenbar setzt ein verfeinertes, wählerisches Liebesleben regelmäßige, ausreichende Mahlzeiten voraus. Mein Zentrum ist, während ich dies schreibe, der Bauch. Alles Denken, Fühlen, Wünschen und Hoffen beginnt beim Essen." Der "Hungerwahnsinn", wie sie es nennt, hat längst begonnen. Doch es verlangt sie noch nach einer anderen Nahrung: "Schade, daß ich darüber nicht in Hamsuns Roman ,Hunger' nachlesen kann."

Die Frau, die dies in bemerkenswert lakonischem, unsentimentalem, geradezu professionellem Ton niederschreibt, ist Anfang Dreißig. Ihren Namen kennen wir nicht, erfahren wenig über die Zeit vor oder gar nach ihren Tagebuchaufzeichnungen. Als sie ihre Notate aufnimmt, hat die Ausgebombte gerade die leerstehende Dachwohnung eines Bekannten bezogen, irgendwo im Niemandsland eines Ost-Berliner Stadtteils. Wo und wie sie die Kriegsjahre zugebracht hat, teilt sie nicht mit, nur, daß es den Freund Gerd an der Front gibt, daß sie Europa bereist hat, im Gepäck Kamera und Zeichenblock, daß sie mehrere Sprachen spricht, auch Russisch: Eine Fähigkeit, die sie heraushebt, als die Sowjetsoldaten Berlin überschwemmen.

Rasch wird sie zur Dolmetscherin, notgedrungen auch zur Vermittlerin zwischen Nachbarn und Besatzern. Das Grauen ersparen die Sprachkenntnisse ihr aber nicht, im Gegenteil: Gerade weil die Frau sie versteht, weichen die Männer ihr nicht von der Seite, mancher spricht von Liebe, die meisten erzählen von ihren Familien daheim. Aus der dumpfen Masse der plündernden, vergewaltigenden Soldaten treten Männer mit Namen und Geschichten hervor. Die Bekanntschaft mit dem Feind macht seine Vergehen nicht besser, aber doch verständlicher und damit erträglicher. "Homo homini lupus", stellt sie immer wieder fest. Und zieht ihre eigene Lehre daraus: "Hier muß ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leib hält. Offizier, so hoch es geht, Kommandant, General, was ich kriegen kann. Wozu habe ich meinen Grips und mein bißchen Kenntnis der Feindsprache?" Von den daheim gebliebenen Männern, das erfahren die Berlinerinnen rasch, ist keine Hilfe zu erwarten. "In der Pumpenschlange erzählt eine Frau, wie in ihrem Keller ein Nachbar ihr zugerufen habe, als die Iwans an ihr zerrten: ,Nu gehen Sie doch schon mit, Sie gefährden uns ja alle!' Kleine Fußnote zum Untergang des Abendlandes."

Die Anonyma notiert, was der Tag gebracht hat, meist buchstäblich zwischen Tür und Angel. "Bloß privates Gekritzel" wimmelt sie neugierige Fragen im Luftschutzkeller ab. Sie schreibt alles auf: Bombenalarm, Nahrungsbeschaffung, Wetter, Schlangestehen, Kellergespräche, Zwangsarbeit, Selbstmorde und, immer wieder, Vergewaltigungen, kurz: "Schdg.". Als Gerd von der Front zurückkehrt und sie ihm die Aufzeichnungen zu lesen gibt, fragt er sie nach der Bedeutung der Abkürzung. "Ich mußte lachen: ,Na, doch natürlich Schändung.' Er sah mich an, als ob ich verrückt sei, sagte nichts mehr." Und geht - eine Flucht ins Schweigen, welche die Reaktion späterer Jahrzehnte vorwegnimmt.

Was die Autorin in drei Schulheften und auf losen Zetteln aufschreibt, ist zunächst ein wildes Gemisch aus Kurzschrift, Abkürzungen und Andeutungen, das sie erst einige Wochen später, im Juli 1945, beim Abschreiben auf der Maschine ausformuliert und wohl auch um nachträgliche Beobachtungen und Gedanken ergänzt hat. Auf grauem Kriegspapier seien so 121 engzeilige Manuskriptseiten entstanden, vermerkt das namentlich ebenfalls nicht gekennzeichnete Vorwort. Nach Kriegsende gab die Autorin ihr Tagebuch Bekannten zu lesen, darunter dem Schriftsteller Kurt W. Marek, der als C. W. Ceram mit seinem Archäologie-Bestseller "Götter, Gräber und Gelehrte" bekannt wurde. Marek überredet sie, einer Veröffentlichung zuzustimmen. Sie willigt ein, will ihre Identität jedoch keinesfalls aufdecken: Erst die Anonymität der Verfasserin ließ jene Offenheit zu, die dieses Buch zu einem außerordentlichen historischen und literarischen Dokument macht. Im Jahr 1954 erscheint "A Woman in Berlin" zunächst in den Vereinigten Staaten, Übersetzungen in acht weiteren Sprachen folgen. 1959 publiziert der Schweizer Verlag Kossodo eine deutsche Ausgabe. Mitten im Kalten Krieg bleibt das Buch unbeachtet. Kurz vor ihrem Tod hat die Autorin das Manuskript nochmals durchgesehen und einige Veränderungen vorgenommen. Auf dieser Version beruht die jetzt in der Anderen Bibliothek erschienene Ausgabe.

Leid muß, selbst wenn es ein Kollektiv trifft, individuell erfahren und bewältigt werden. Die Erinnerung läßt sich leichter teilen. Der Frau in Berlin dient ihr Tagebuch zur Selbstvergewisserung, sie schreibt, um zu spüren, daß sie noch Mensch ist in all der Barbarei, auch, um die "zeitlose Zeit zu fixieren". Sie moralisiert und urteilt nicht, versucht eher, sich zu betäuben: "Erstarrung. Nicht Ekel, bloß Kälte." Das Grauen muß benannt werden, um den Horror auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Unter den Frauen wird die Frage nach dem "Wie oft?" obligatorisch, um ins Gespräch zu kommen.

Der Trieb, der sie am Leben erhält, ist der Hunger: Für eine anständige Mahlzeit nimmt sie sogar russische Gesellschaft in Kauf. Doch auch die Müdigkeit hat sie in ihrem paralysierenden Griff. Endlich: der 8. Mai. Die Russen ziehen ab. Endlich trommelt niemand mehr den "Hausdactylus" an die Tür. Es gibt Brot. Zurück in die Zivilisation durch Großreinemachen, sogar die Teppichfransen werden mit dem Kamm geglättet. Das Schönste: "Zum ersten Mal allein zwischen meinen Laken seit dem 27. April." So schreibt sie sich den "Wirrsinn aus Kopf und Herz", beobachtet die Menschen um sich herum, alle "hohläugig, grünbleich, übernächtigt" wie sie selbst. Im Überlebenskampf ist keine Zeit für komplizierte Beschreibungen. Stichworte müssen ausreichen, um Menschen auf den Punkt zu bringen. Da ist die Witwe, der Major, die Likörfabrikantin, der Wiener. Mit dem Nachkriegsalltag lösen sich alle Notgemeinschaften auf: "Man kann einander jetzt nicht helfen." Zwischen den Trümmern ist noch lange keine Zeit für ein Seelenleben.

Es ist müßig, dieses ungeheuerliche Buch mit anderen Aufzeichnungen jener Zeit, etwa den Berliner Tagebüchern von Marie Wassiltschikow und Ruth Andreas-Friedrich oder Margret Boveris "Tagen des Überlebens", zu vergleichen: Es ist einzigartig. Vielmehr wünscht man der "Frau in Berlin" eine breite Aufmerksamkeit, wie sie Günter Grass' Novelle "Im Krebsgang" und Jörg Friedrichs Bombenkriegsstudie "Der Brand" zuteil geworden ist.

Anonyma: "Eine Frau in Berlin". Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. Mit einem Nachwort von Kurt W. Marek. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2003. 291 S., geb., 27,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Uhren, um die zermürbenden Stunden des Wachliegens zu zählen, gibt es im Mai 1945 in Berlin kaum noch. Der Frau, die nach Tagen der Schlaflosigkeit erleichtert einen kurzen, "brunnentiefen" Schlummer im Tagebuch notiert, ist es gleich; Hauptsache, sie weiß, welches Datum es ist. Sie beginnt ihre Chronik am Tag, "als Berlin zum ersten Mal der Schlacht ins Auge sah". Es ist Freitag, der 20. April 1945, Hitlers sechsundfünfzigster und letzter Geburtstag. In seinem Buch "Berlin 1945" schreibt Anthony Beevor: "Für viele der Gratulanten wirkte Hitler um mindestens zwanzig Jahre gealtert. Sie drängten den ,Führer', sich nach Bayern abzusetzen. Aber Hitler erklärte im Brustton der Überzeugung, die Russen erwarte vor Berlin ihre blutigste Niederlage."

Noch ist die Rote Armee nicht über die Stadt hereingebrochen. Illusionen macht die junge Frau sich nicht: "Jetzt gehört alles allen. Man ist nur noch lose mit den Dingen verbunden, unterscheidet nicht mehr klar zwischen eigenem und fremdem Besitz." Statt Eßbarem findet sie auf ihrem Beutezug durch eine fremde Wohnung einen Liebesbrief: "Herz, Schmerz, Liebe, Triebe. Was für ferne, fremde Wörter. Offenbar setzt ein verfeinertes, wählerisches Liebesleben regelmäßige, ausreichende Mahlzeiten voraus. Mein Zentrum ist, während ich dies schreibe, der Bauch. Alles Denken, Fühlen, Wünschen und Hoffen beginnt beim Essen." Der "Hungerwahnsinn", wie sie es nennt, hat längst begonnen. Doch es verlangt sie noch nach einer anderen Nahrung: "Schade, daß ich darüber nicht in Hamsuns Roman ,Hunger' nachlesen kann."

Die Frau, die dies in bemerkenswert lakonischem, unsentimentalem, geradezu professionellem Ton niederschreibt, ist Anfang Dreißig. Ihren Namen kennen wir nicht, erfahren wenig über die Zeit vor oder gar nach ihren Tagebuchaufzeichnungen. Als sie ihre Notate aufnimmt, hat die Ausgebombte gerade die leerstehende Dachwohnung eines Bekannten bezogen, irgendwo im Niemandsland eines Ost-Berliner Stadtteils. Wo und wie sie die Kriegsjahre zugebracht hat, teilt sie nicht mit, nur, daß es den Freund Gerd an der Front gibt, daß sie Europa bereist hat, im Gepäck Kamera und Zeichenblock, daß sie mehrere Sprachen spricht, auch Russisch: Eine Fähigkeit, die sie heraushebt, als die Sowjetsoldaten Berlin überschwemmen.

Rasch wird sie zur Dolmetscherin, notgedrungen auch zur Vermittlerin zwischen Nachbarn und Besatzern. Das Grauen ersparen die Sprachkenntnisse ihr aber nicht, im Gegenteil: Gerade weil die Frau sie versteht, weichen die Männer ihr nicht von der Seite, mancher spricht von Liebe, die meisten erzählen von ihren Familien daheim. Aus der dumpfen Masse der plündernden, vergewaltigenden Soldaten treten Männer mit Namen und Geschichten hervor. Die Bekanntschaft mit dem Feind macht seine Vergehen nicht besser, aber doch verständlicher und damit erträglicher. "Homo homini lupus", stellt sie immer wieder fest. Und zieht ihre eigene Lehre daraus: "Hier muß ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leib hält. Offizier, so hoch es geht, Kommandant, General, was ich kriegen kann. Wozu habe ich meinen Grips und mein bißchen Kenntnis der Feindsprache?" Von den daheim gebliebenen Männern, das erfahren die Berlinerinnen rasch, ist keine Hilfe zu erwarten. "In der Pumpenschlange erzählt eine Frau, wie in ihrem Keller ein Nachbar ihr zugerufen habe, als die Iwans an ihr zerrten: ,Nu gehen Sie doch schon mit, Sie gefährden uns ja alle!' Kleine Fußnote zum Untergang des Abendlandes."

Die Anonyma notiert, was der Tag gebracht hat, meist buchstäblich zwischen Tür und Angel. "Bloß privates Gekritzel" wimmelt sie neugierige Fragen im Luftschutzkeller ab. Sie schreibt alles auf: Bombenalarm, Nahrungsbeschaffung, Wetter, Schlangestehen, Kellergespräche, Zwangsarbeit, Selbstmorde und, immer wieder, Vergewaltigungen, kurz: "Schdg.". Als Gerd von der Front zurückkehrt und sie ihm die Aufzeichnungen zu lesen gibt, fragt er sie nach der Bedeutung der Abkürzung. "Ich mußte lachen: ,Na, doch natürlich Schändung.' Er sah mich an, als ob ich verrückt sei, sagte nichts mehr." Und geht - eine Flucht ins Schweigen, welche die Reaktion späterer Jahrzehnte vorwegnimmt.

Was die Autorin in drei Schulheften und auf losen Zetteln aufschreibt, ist zunächst ein wildes Gemisch aus Kurzschrift, Abkürzungen und Andeutungen, das sie erst einige Wochen später, im Juli 1945, beim Abschreiben auf der Maschine ausformuliert und wohl auch um nachträgliche Beobachtungen und Gedanken ergänzt hat. Auf grauem Kriegspapier seien so 121 engzeilige Manuskriptseiten entstanden, vermerkt das namentlich ebenfalls nicht gekennzeichnete Vorwort. Nach Kriegsende gab die Autorin ihr Tagebuch Bekannten zu lesen, darunter dem Schriftsteller Kurt W. Marek, der als C. W. Ceram mit seinem Archäologie-Bestseller "Götter, Gräber und Gelehrte" bekannt wurde. Marek überredet sie, einer Veröffentlichung zuzustimmen. Sie willigt ein, will ihre Identität jedoch keinesfalls aufdecken: Erst die Anonymität der Verfasserin ließ jene Offenheit zu, die dieses Buch zu einem außerordentlichen historischen und literarischen Dokument macht. Im Jahr 1954 erscheint "A Woman in Berlin" zunächst in den Vereinigten Staaten, Übersetzungen in acht weiteren Sprachen folgen. 1959 publiziert der Schweizer Verlag Kossodo eine deutsche Ausgabe. Mitten im Kalten Krieg bleibt das Buch unbeachtet. Kurz vor ihrem Tod hat die Autorin das Manuskript nochmals durchgesehen und einige Veränderungen vorgenommen. Auf dieser Version beruht die jetzt in der Anderen Bibliothek erschienene Ausgabe.

Leid muß, selbst wenn es ein Kollektiv trifft, individuell erfahren und bewältigt werden. Die Erinnerung läßt sich leichter teilen. Der Frau in Berlin dient ihr Tagebuch zur Selbstvergewisserung, sie schreibt, um zu spüren, daß sie noch Mensch ist in all der Barbarei, auch, um die "zeitlose Zeit zu fixieren". Sie moralisiert und urteilt nicht, versucht eher, sich zu betäuben: "Erstarrung. Nicht Ekel, bloß Kälte." Das Grauen muß benannt werden, um den Horror auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Unter den Frauen wird die Frage nach dem "Wie oft?" obligatorisch, um ins Gespräch zu kommen.

Der Trieb, der sie am Leben erhält, ist der Hunger: Für eine anständige Mahlzeit nimmt sie sogar russische Gesellschaft in Kauf. Doch auch die Müdigkeit hat sie in ihrem paralysierenden Griff. Endlich: der 8. Mai. Die Russen ziehen ab. Endlich trommelt niemand mehr den "Hausdactylus" an die Tür. Es gibt Brot. Zurück in die Zivilisation durch Großreinemachen, sogar die Teppichfransen werden mit dem Kamm geglättet. Das Schönste: "Zum ersten Mal allein zwischen meinen Laken seit dem 27. April." So schreibt sie sich den "Wirrsinn aus Kopf und Herz", beobachtet die Menschen um sich herum, alle "hohläugig, grünbleich, übernächtigt" wie sie selbst. Im Überlebenskampf ist keine Zeit für komplizierte Beschreibungen. Stichworte müssen ausreichen, um Menschen auf den Punkt zu bringen. Da ist die Witwe, der Major, die Likörfabrikantin, der Wiener. Mit dem Nachkriegsalltag lösen sich alle Notgemeinschaften auf: "Man kann einander jetzt nicht helfen." Zwischen den Trümmern ist noch lange keine Zeit für ein Seelenleben.

Es ist müßig, dieses ungeheuerliche Buch mit anderen Aufzeichnungen jener Zeit, etwa den Berliner Tagebüchern von Marie Wassiltschikow und Ruth Andreas-Friedrich oder Margret Boveris "Tagen des Überlebens", zu vergleichen: Es ist einzigartig. Vielmehr wünscht man der "Frau in Berlin" eine breite Aufmerksamkeit, wie sie Günter Grass' Novelle "Im Krebsgang" und Jörg Friedrichs Bombenkriegsstudie "Der Brand" zuteil geworden ist.

Anonyma: "Eine Frau in Berlin". Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. Mit einem Nachwort von Kurt W. Marek. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2003. 291 S., geb., 27,50 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Als die Tagebuchaufzeichnungen erscheinen, wurden sie sowohl inhaltlich wie auch stilistisch sehr positiv von Fachleuten bewertet. Es handle sich dabei um weit mehr als „nur“ um private Aufzeichnungen, hieß es, ein Zeugnis der letzten Kriegstage in Berlin. Ich selbst tat mich …

Mehr

Als die Tagebuchaufzeichnungen erscheinen, wurden sie sowohl inhaltlich wie auch stilistisch sehr positiv von Fachleuten bewertet. Es handle sich dabei um weit mehr als „nur“ um private Aufzeichnungen, hieß es, ein Zeugnis der letzten Kriegstage in Berlin. Ich selbst tat mich sehr schwer mit dem Lesen, nicht weil die Erlebnisse und Beobachtungen so sachlich und offen geschildert waren, vielmehr schockierte mich die Gefühlslosigkeit der 30 jährigen Anonyma. Mir schien es fast so, als ob über eben diese letzten Tage mit einer zeitlichen Distanz berichtet wurde.

Die Stimmung dieser letzten Tage und vor allem die Taten der Sieger an den eingekesselten Berliner sind schockierend keine Frage. Die unzähligen Vergewaltigungen, die Erniedrigungen sind bekannte Tatsachen, neu ist allerdings die Bereitschaft der Frauen zu sexuellen Handlungen für Nahrung und einen gewissen „Schutz“. Dieser Waren-Dienstleistung -Tausch wird dermaßen emotionslos geschildert, dass auch dieser unglaubwürdig auf mich wirkt.

Die Tatsache dass die Schreiberin gebildet, kultiviert und in Friedenszeiten viel gereist ist, macht das gesamte Buch noch fragwürdiger. Unabhängig von den Diskussionen der Fachleuten war es für mich ein Flopp.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Liebe Leserinnen und Leser,

natürlich war mir schon vor dem Kauf bewusst, dass dieses Buch nicht zum Schmunzeln oder Schmökern ohne viel nachzudenken sein wird. Aber dies war von mir auch so ausgesucht und angedacht. Denn zwischendurch soll man sich ja auch mal mit einer Lektüre …

Mehr

Liebe Leserinnen und Leser,

natürlich war mir schon vor dem Kauf bewusst, dass dieses Buch nicht zum Schmunzeln oder Schmökern ohne viel nachzudenken sein wird. Aber dies war von mir auch so ausgesucht und angedacht. Denn zwischendurch soll man sich ja auch mal mit einer Lektüre beschäftigen, welche zum Nachdenken anregt, so auch dieses Buch.

Erst dachte ich, dass es sich hier um eine Art Tag für Tag Vorstellung handelt, da es sich ja um eine Art Tagebuch handeln sollte. Aber der Text ist flüssig zu lesen und kommt auch nicht ins stocken, da die Tagebuchaufzeichnungen alle miteinander verbunden sind und somit eine Art fortlaufende Geschichte erzählen. So erzählt uns die Romanautorin / Tagebuchschreiberin sehr ehrlich und offen über die Geschehnisse in diesen Wochen und Monaten zum Ende des Krieges hin. Sie berichtet über den Hunger und seine Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass kleine Babys sterben, da es keine Milch mehr gibt und die Mütter unter diesen Stressbedingungen auch keine eigene Milch erzeugen können. Sie erzählt auch über die schlaflosen Nächte, weil man aufgrund der Bombenangriffe die langen Nachtstunden in den Kellern zur eigenen Sicherheit verbringt. Aber auch ebenso, dass jeder Keller mit seinen dort weilenden Menschen eine eigene Geschichte hat. So halten sich in einem Keller die Hausbewohner bei jedem Bombenangriff Tücher vor den Mund. In einem anderen Keller beugen sich alle nach vorne, um anders zu atmen, etc. Aber es wird auch über Hass und Gewalt der Soldaten untereinander und gegenüber den örtlichen Bewohnern erzählt.

Natürlich habe ich schon viele Filme gesehen, Berichte gehört und / oder gelesen etc. Trotzdem hat mich dieses Buch sehr berührt und gleichsam gefesselt. Denn trotz der allgegenwärtigen Gewalt, des Hungers und der Angst, gibt die Erzählerin nicht auf. Es ist für mich bewundernswert, wie sie eingangs der Notizen erwähnt, dass sie sicher ist, nicht zu sterben. Denn sie hätte im Leben schon viel Schlimmes mit gemacht und erlebt - und würde somit auch den Krieg überleben. Die Frage für sie wäre halt nur: wie schlimm oder weniger schlimm das Überleben werden würde.

Auch empfinde ich ihre Aufzeichnungen als sehr ehrlich. So schreibt sie an einer anderen Stelle, dass sie keine Lust hat, sich in die Menschenschlange einzuordnen, nur um auf Fleisch zu warten, welches hier vergeben wird, da man Fleisch nicht aufbewahren kann, sondern sofort essen müsste und sich dafür das lange Warten nicht lohnen würde. Gleichsam räumt sie ein, dass sie vielleicht noch nicht richtig hat Hunger leiden müssen - um solche Gedanken zu haben.

So kann ich viele Situationen nachempfinden, da auch bei der Autorin immer mal wieder Vorteil und Nachteil einer jeweiligen Situation abgewogen werden und zu den jeweiligen Entscheidungen führen, welche man vielleicht auch hinterher mal bereut.

Was mich auch bewegt hat, ist die Art dieser Niederschrift. Denn während in Filmen und anderen Büchern die einzelnen Situationen gerne mal dramatisiert werden, merkt man hier wirklich, dass es sich um eine Person handelt, welche dem Krieg nun schon seit Jahren ins Auge sieht. So sonnt sie sich auch mal zwischen Glassplittern und ausgebombten Häusern und wundert sich selbst, wie selbstverständlich sie dabei das Kanonenfeuer im Hintergrund hinnimmt, ohne mehr Angst davor zu haben, während sie vor langer Zeit bei jedem Explosions-Geräusch am liebsten zum Schutz in den Keller gerannt wäre.

Gleichzeitig überraschte mich auch die Art, wie sie über die "Feinde" spricht, oder besser gesagt, schreibt. Denn während ich wohl in ihrer Situation nur böse Wörter hierfür hätte, erzählt sie fast sachlich über die Kriegszustände, Einmärsche, Angriffe etc.

So ist dies mal eine ganz andere Art von Erzählung aus einer sehr schwierigen Zeit der Vergangenheit und kann von mir zum Lesen absolut empfohlen werden!

Weniger

Antworten 23 von 24 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 23 von 24 finden diese Rezension hilfreich

Hier schreibt eine Frau aus dem Volk ein erschütterndes Tagebuch - über das Vorrücken der Russen von Straße zu Straße, während die Nazis immer noch Deserteure ihrer dem Untergang geweihten Armee öffentlich hinrichten, über den Kriegsalltag mit …

Mehr

Hier schreibt eine Frau aus dem Volk ein erschütterndes Tagebuch - über das Vorrücken der Russen von Straße zu Straße, während die Nazis immer noch Deserteure ihrer dem Untergang geweihten Armee öffentlich hinrichten, über den Kriegsalltag mit Kellernächten, Bomben und dem Mangel an Alltäglichem wie Wasser- und Gasversorgung, die Plünderungen und zahllosen Vergewaltigungen durch die Rote Armee.Ich konnte dieses zugleich entsetzliche und anrührende Buch nicht aus der Hand legen, bis ich es ausgelesen hatte, und kann es jedem nur empfehlen.

Weniger

Antworten 16 von 17 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 16 von 17 finden diese Rezension hilfreich

Dieses Buch ist ein ausergewöhnliches Zeitzeugendokument über die Zeit nach Ende des zweiten Weltkrieges in Berlin. Es sind Tagebuchaufzeichnungen einer Frau, die die Schrecken nach dem Einzug der Roten Armee in das besetzte Berlin erzählen. Schonungslos und offen berichtet die Frau …

Mehr

Dieses Buch ist ein ausergewöhnliches Zeitzeugendokument über die Zeit nach Ende des zweiten Weltkrieges in Berlin. Es sind Tagebuchaufzeichnungen einer Frau, die die Schrecken nach dem Einzug der Roten Armee in das besetzte Berlin erzählen. Schonungslos und offen berichtet die Frau über die Zustände die dort vorherschten. Dass die Schreiberin dabei anonym bleiben will, ist nur verständlich. Es tut auch nichts zur Sache, da diese Ereignisse in unzähliger Weise vorgekommen sind. Die Aufzeichnungen betreffen den Zeitrahmen vom 20.April bis 22 Juni 1945. In dieser Erzähung wird über die Vergewaltigungen genauso geschrieben, wie über das Überleben allgemein nach dem Krieg. Die Frau findet unter den russischen Besatzern einen "Beschützer" so dass vieles für sie erträglicher zu sein scheint. Diese Berichte berühren den Leser in sehr menschlicher Art und Weise und machen so die Schrecken des Krieges deutlich.<br />Dieses Buch ist für alle, die geschichtlich interessiert sind. Für alle die nie vergessen sollen, was damals geschah und nie mehr geschehen darf. Es ist ein wichtiges Dokument des nicht vergessens. Für alle nachfolgenden Generationen.

Weniger

Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Anonym will man bleiben, wenn man sich versteckt. Aber anonym musste eine Frau bleiben, weil sie eine Geschichte zu erzählen hatte, die für Aufregung und Entsetzen sorgte und deren Wahrheitsgehalt angezweifelt wurde.

Diese Geschichte trug sich in Berlin am Ende des 2. Weltkrieges zu. …

Mehr

Anonym will man bleiben, wenn man sich versteckt. Aber anonym musste eine Frau bleiben, weil sie eine Geschichte zu erzählen hatte, die für Aufregung und Entsetzen sorgte und deren Wahrheitsgehalt angezweifelt wurde.

Diese Geschichte trug sich in Berlin am Ende des 2. Weltkrieges zu. Deutschland steht kurz vor der Kapitulation, die Männer sind im Krieg oder in Gefangenschaft. Die Frauen Berlins kämpfen ums Überleben, jeden Tag, in zerstörten Häusern, Bombenkellern oder auf der Suche nach Lebensmitteln. Dann rückt die Rote Armee ein und das Grauen bekommt noch ein anderes Gesicht. Plünderungen und Vergewaltigungen stehen ab sofort auf der Tagesordnung. Die Frauen müssen sich arrangieren, selbst wenn sie dafür prostituieren ...<br />Nüchtern, gefühllos und ohne Übertreibung erzählt die anonyma Verfasserin vom Leben der Frauen 1945. Sie will kein Mitleid, sie will aufklären, zeigen, was Hunderttausende von Frauen erdulden mussten. Anonymas Bericht lässt die Leserin sprach- und fassungslos zurück. Wie viel Leid, Angst und Gewalt das Leben der Frauen prägte, wie stark sie jeden Tag sein mussten - das darf niemals vergessen werden!

Weniger

Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 6 von 7 finden diese Rezension hilfreich

So viele Historiker und Schriftsteller haben schon darüber geschrieben und berichtet, was1945 in den letzten Kriegstagen in Berlin passierte. Entweder als Zeitzeuge oder nach gründlichen Recherchen - so kennen viele die Situation, meist nicht aus persönlichem Erleben. Wer sich traut, …

Mehr

So viele Historiker und Schriftsteller haben schon darüber geschrieben und berichtet, was1945 in den letzten Kriegstagen in Berlin passierte. Entweder als Zeitzeuge oder nach gründlichen Recherchen - so kennen viele die Situation, meist nicht aus persönlichem Erleben. Wer sich traut, dies auf das Intimste und mit so unglaublicher Nähe zu erleben, muss dieses Buch lesen. Tagebucheintragungen sind ja eigentlich da, um Erlebnisse, Freude, Trauer, Wut... herauszulassen - auf Papier - es ist in dem Moment der geduldigste Zuhörer. Was die anonyme Frau hier im April 1945 aufschrieb, stellt jedes Geschichtsbuch in den Schatten.<br />Leser erleben das Kriegsende ungeschminkt: mit Zerstörung, Hunger, Ängsten und vor allem der Rache der russischen Sieger. Viele Frauen haben darüber geschwiegen, aber hier geht eine Frau ohne Selbstmitleid, pragmatisch und helfend damit um, wie man es kaum für möglich hält.

Weniger

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich