Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

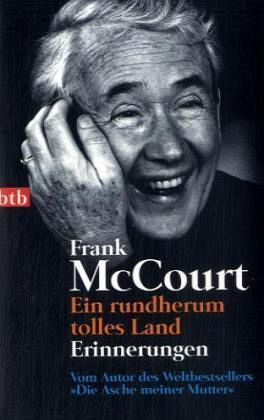

Die Asche meiner Mutter ist so gut sie verdient eine Fortsetzung. So schrieb die New York Times über Frank McCourts Bestseller. Mit Ein rundherum tolles Land erfüllte der Autor nicht nur den Wunsch seines Rezensenten, sondern auch die Hoffnungen der Millionen von begeisterten Lesern weltweit. Die Fortsetzung seiner Lebenserinnerungen beginnt dort, wo der erste Teil endet, auf einem irischen Schiff vor der Skyline von New York, und der Funkoffizier fragt den neunzehnjährigen Frank: Ist das hier nicht ein rundherum tolles Land? Eine augenzwinkernde Hommage an das Land der unbegrenzten Möglic...

Die Asche meiner Mutter ist so gut sie verdient eine Fortsetzung. So schrieb die New York Times über Frank McCourts Bestseller. Mit Ein rundherum tolles Land erfüllte der Autor nicht nur den Wunsch seines Rezensenten, sondern auch die Hoffnungen der Millionen von begeisterten Lesern weltweit. Die Fortsetzung seiner Lebenserinnerungen beginnt dort, wo der erste Teil endet, auf einem irischen Schiff vor der Skyline von New York, und der Funkoffizier fragt den neunzehnjährigen Frank: Ist das hier nicht ein rundherum tolles Land? Eine augenzwinkernde Hommage an das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in der toll nicht nur großartig bedeutet und die geprägt ist von Frank McCourts unnachahmlicher Mischung aus Traurigkeit und Witz.

Frank McCourt wurde 1930 in Brooklyn in New York als Kind irischer Einwanderer geboren, wuchs in Limerick in Irland auf und kehrte 1949 nach Amerika zurück. Dreißig Jahre lang hat er an New Yorker High Schools unterrichtet. Für sein erstes Buch, "Die Asche meiner Mutter", 1996 erschienen, erhielt er den Pulitzerpreis, den National Book Critics Circle Award und den L.A. Times Book Award. Frank McCourt verstarb im Juli 2009.

Rudolf Hermstein, geboren 1940, studierte Sprachen in Germersheim und ist der Übersetzer von u.a. William Faulkner, Allan Gurganus, Doris Lessing, Robert M. Pirsig und Gore Vidal. Er wurde mit dem Literaturstipendium der Stadt München sowie mehrfach mit Stipendien des Deutschen Übersetzerfonds ausgezeichnet. 2009 erhielt Rudolf Hermstein den "Münchner Übersetzerpreis".

Rudolf Hermstein, geboren 1940, studierte Sprachen in Germersheim und ist der Übersetzer von u.a. William Faulkner, Allan Gurganus, Doris Lessing, Robert M. Pirsig und Gore Vidal. Er wurde mit dem Literaturstipendium der Stadt München sowie mehrfach mit Stipendien des Deutschen Übersetzerfonds ausgezeichnet. 2009 erhielt Rudolf Hermstein den "Münchner Übersetzerpreis".

Produktdetails

- btb Bd.73781

- Verlag: btb

- Originaltitel: T'is. A Memoir

- Seitenzahl: 537

- Erscheinungstermin: 27. März 2008

- Deutsch

- Abmessung: 190mm

- Gewicht: 434g

- ISBN-13: 9783442737819

- ISBN-10: 3442737818

- Artikelnr.: 23326852

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

"Ein rundherum toller Führer durch den irisch-amerikanischen Traum." -- DIE ZEIT

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.02.2000

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.02.2000Die Eroberung des Eigenheims

Frank McCourts Erinnerungen "Ein rundherum tolles Land"

Der Vater ergibt sich landesüblichem Suff und Singen, die tapfere Mutter der Verzweiflung; rachitische Kinder mit verschorften Augen und hungrigen Mündern leiden unter prügelnden Schulmeistern, Pfarrern und natürlich Engländern: Nichts ist schlimmer als eine "unglückliche irische katholische Kindheit" im Limerick der dreißiger und vierziger Jahre. Und nichts ist schöner zu lesen, solange das Elend nur mit unverwüstlichem Humor und rotznäsigem Charme ausgebreitet und von Harry Rowohlt übersetzt wird.

Frank McCourts "Asche meiner Mutter" endete im Hafen von New York mit der Frage eines Funkoffiziers an den neunzehnjährigen

Frank McCourts Erinnerungen "Ein rundherum tolles Land"

Der Vater ergibt sich landesüblichem Suff und Singen, die tapfere Mutter der Verzweiflung; rachitische Kinder mit verschorften Augen und hungrigen Mündern leiden unter prügelnden Schulmeistern, Pfarrern und natürlich Engländern: Nichts ist schlimmer als eine "unglückliche irische katholische Kindheit" im Limerick der dreißiger und vierziger Jahre. Und nichts ist schöner zu lesen, solange das Elend nur mit unverwüstlichem Humor und rotznäsigem Charme ausgebreitet und von Harry Rowohlt übersetzt wird.

Frank McCourts "Asche meiner Mutter" endete im Hafen von New York mit der Frage eines Funkoffiziers an den neunzehnjährigen

Mehr anzeigen

Nestflüchter: "Ist das hier nicht ein rundherum tolles Land?" "'Tis", doch, und so heißt nun auch die Fortsetzung im amerikanischen Original. "Ein rundherum tolles Land", so der deutsche Titel, endet mit der Überführung der mütterlichen Asche nach Irland: Angelas arme Seele hat ihre letzte Ruhe gefunden, der Sohn, der sich an ihr durch Herzlosigkeit und Egoismus versündigte, "eine Art Wiedergutmachung" geleistet. Erst nach ihrem Tod, auf der Siegerseite der Geschichte, hat er das Schicksal, für das sie sich nur schämte, niederschreiben können. Dass sein Bericht zu einem Weltbestseller wurde, war auch eine Art Wiedergutmachung: Manchmal lässt die Literatur ihren Stiefkindern nicht nur poetische Gerechtigkeit widerfahren. "Keiner, der Englisch kann, sollte Kloschüsseln putzen", und wer fröhlich und unverzagt aus Unrat und Unglück erzählerisches Gold schlägt, soll nicht darben müssen.

"Die Asche meiner Mutter", fünf Millionen Mal verkauft und jetzt auch verfilmt, hat den inzwischen Siebzigjährigen zum Muster-Iren, Pulitzerpreisträger und reichen Mann gemacht. Vor allem aber zum Ehrendoktor jener High School in der Bronx, wo er als Lehrer ohne Collegeabschluss ein Leben lang Sorgenkinder unterrichtete, die sein Bildungsstreben verhöhnten oder karikierten.

Frank McCourt aber erschien Bildung immer als "der einzige Weg in eine vernünftigere Welt". Labsal und Trost in schwerer Zeit, Stecken und Stab beim steinigen Aufstieg, Dietrich für Frauenherzen und die Türen zur großen Welt. Die Literatur von Shakespeares bis Dostojewski hat ihm, wie in allen klassischen Arme-Leute-Autobiografien von Moritz bis Gorki, den Weg gewiesen, und sie hat ihm seine Treue reicher gelohnt als Thomas Hardys "Jude the Obscur". Selbst wenn manches von der "Verwirrung und Dunkelheit" in Franks Kopf geflunkert oder kokett stilisiert sein sollte - wofür es Anzeichen gibt -, so hat doch seit langem kein Autodidakt mehr so naiv und entschieden an die "Bildung" geglaubt. "Ein rundherum tolles Land" ist ein autobiografischer Bildungsroman. Und ein Entwicklungsroman ohne Entwicklung.

Rasch nämlich schlägt der unschuldige Bildungshunger des jungen "Paddy-vom-Schiff-runter" in hässliche Eifersucht, Neid und Verbitterung um: Warum dürfen die Collegeboys mit ihren geschniegelten Visagen, ihrem Schneeglöckchenlächeln und ihren geschrubbten Seelen ihn so erniedrigen? Warum hat das Schicksal ausgerechnet ihn mit schlimmen Augen, fauligen Zähnen, katholischem Schuldbewusstsein und jenem irischen Akzent geschlagen, der ihn überall zum Außenseiter macht?

Wie Joyce zu Schweigen, Exil und listigem Witz verurteilt, verachtet der junge Frank die Schönen, Reichen und Klugen. Aber auch er will nur "Kind, Komfort, Klasse, Geborgenheit" genießen, lieber die Universität besuchen als im Hafen schuften, lieber mit Beatniks und Künstlern durch schäbige Bars ziehen als mit seinem reinlichen Frauchen am heimischen Herd sitzen. Wo ihm in Limerick nur Solidarität und der Stolz des Armen blieb, flößt ihm nun das Bewusstsein der Zurücksetzung - "Allesamt freie Menschen, nur ich nicht" - Selbstmitleid, moralisierende Wut und selbst Ekel vor seiner Herkunft ein: Nie mehr will er wie ein irischer Mistbauer mit "schleppfüßigen Färsen aus Mullingar" tanzen müssen.

Aber nicht nur, dass wir dem ehrgeizigen und durchaus nicht ganz erfolglosen Unglücksraben die ewigen Klagen über Minderwertigkeitskomplexe und Diskriminierung nicht so recht abnehmen: Auch die Naivität seines epischen Naturtalents gerät so ins Zwielicht. Die erfrischend lakonische Unbekümmertheit, mit der McCourt seinen irischen Albtraum beschrieb, macht im Angesicht seines amerikanischen Traums dem Kalkül des Creative-Writing-Lehrers Platz - und leider auch Geschwätzigkeit und ermüdenden Selbstzitaten.

Der irische "Seanachie" ging offensichtlich nicht nur beim Leben, sondern auch bei Sean O'Casey oder auch Dickens in die Schule. Gar zu wunderbar rundet sich da eine Tellerwäscher-Karriere: vom gedemütigten Hoteldiener zum geachteten Lehrer, von der Kellerassel zum Eigenheimbesitzer, vom verschämten, schüchternen Onanisten, der von der "Aufregung" nur zu träumen wagt, zum Eroberer bayrischer Fräuleins und des allerschönsten College-Girls. Mag sein, dass McCourt sein Schicksal erst als schon gemeistertes beschreiben konnte. Das Fatale daran ist nur, dass er den armen dummen Paddy auch dann noch mimt, als er schon längst arriviert und gebildet ist.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Frank McCourt kann immer noch hinreißend über die Tragikomödien des Alltags erzählen, irische Käuze und einsame Säufer liebevoll wie kein anderer porträtieren. Zu seinem Glück begegnet er auch in New York vor allem dieser Sorte Menschen. Ein Pfarrer belästigt ihn gleich nach der Landung mit seinem "heiligen Bimbam", Ver- und Untermieter mit ihren Lebensgeschichten, und nach und nach zieht die ganze McCourt-Sippe ins gelobte Land. Wenn Frank sich einmal nicht im vertrauten Kreise bewegt und weder in der Erinnerung noch anderswie Heimaturlaub macht, importiert er mindestens die schon in Limerick bewährte Erzählhaltung.

Wenn "Ein rundherum tolles Land" dennoch nicht rundherum befriedigt und nur noch selten unter die Haut geht, so liegt der Grund anderswo: Wo es einst um ein Überleben in Würde ging, geht es jetzt um ein Leben in leidlichem Luxus. Wo damals ein Kind eine feindliche und doch bergende Welt beschrieb, erzählt nun ein Heranwachsender von seiner stufenweise Initiation in die befremdlichen Instrumente - Dusche, After Shave, Slips - und Institutionen - Schule, Armee, Familie, Beruf - der amerikanischen Zivilisation: das Dutzendschicksal eines Immigranten. Dass McCourt den irisch-katholischen Blick aus schlimmen Kinderaugen, scharf "wie zwei Pisslöcher im Schnee", länger beibehält, als es der Stoff erfordert, hat seinen Reiz und seine Rechtfertigung, solange er sie niederschlägt und genau hinsieht. Aber weil er seinen Blick immer öfter nach oben richtet, wird er romantisch verschleiert und melodramatisch umflort.

Der Autor macht sich kleiner, einsamer, unglücklicher, hässlicher, als er ist, um aus dieser Deckung heraus ein kaltes und fremdes Amerika kritisieren zu können. Aber spätestens in dem Moment, in dem er selber etabliert und weitgehend integriert ist, wird seine zauberhafte Naivität zur berechnenden Manier. In Irland war Franks Unglück außerordentlich, exotisch, ästhetisch versöhnt. In New York fehlt ihm nicht nur die staunende Unschuld des Ministranten, sondern auch die Einheit von Zeit und Milieu. Die große Not zerfasert in kleine Nöte, der Spannungsbogen der Gesichte zerfällt in redselige Anekdoten aus Lehrer- und Hinterzimmern, und erst mit dem Tod der Mutter findet er noch einmal zu dem anrührenden Ton seiner Anfänge zurück.

Der McCourt-Clan ist dabei, die Mine der Familienerinnerungen bis zum letzten Körnchen auszubeuten. Malachy, Franks Bruder Leichtfuß, zeigte sich in seinen großmäuligen, klatschsüchtigen Memoiren "Der Junge aus Limerick" dankbar dafür, dass Frank ihm das "goldene Tor geöffnet und den Weg gezeigt" habe, Alphie und Mike sollen auch schon Verträge in der Tasche haben, und selbst der Neffe schlachtet die Hungerjahre der Sippe fürs Fernsehen aus. In Limerick werden unterdessen Wallfahrer aus aller Welt auf "Angelas Ashes"-Touren an den spärlichen Überresten des Elends - Alan Parker musste für seinen Film die Slums nachbauen lassen - vorbeigeführt.

Bei Franks Zweitling schmeckt man noch die paar Tropfen Ironie und Melancholie, die sein schweres Guinness von Malachys abgestandenem Leichtbier unterscheidet. Aber es ist zu hoffen, dass er sein Gebräu aus Erinnerung, Heimweh und Ressentiment nicht weiter verdünnt. Das Schicksal eines New Yorker Erfolgsautors ist komfortabler als das eines irischen Rotzlümmels, seine psychische und literarische Aufarbeitung nicht halb so aufregend.

MARTIN HALTER

Frank McCourt: "Ein rundherum tolles Land". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Rudolf Hermstein. Luchterhand Verlag, München 1999. 491 S., geb., 48,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Die Asche meiner Mutter", fünf Millionen Mal verkauft und jetzt auch verfilmt, hat den inzwischen Siebzigjährigen zum Muster-Iren, Pulitzerpreisträger und reichen Mann gemacht. Vor allem aber zum Ehrendoktor jener High School in der Bronx, wo er als Lehrer ohne Collegeabschluss ein Leben lang Sorgenkinder unterrichtete, die sein Bildungsstreben verhöhnten oder karikierten.

Frank McCourt aber erschien Bildung immer als "der einzige Weg in eine vernünftigere Welt". Labsal und Trost in schwerer Zeit, Stecken und Stab beim steinigen Aufstieg, Dietrich für Frauenherzen und die Türen zur großen Welt. Die Literatur von Shakespeares bis Dostojewski hat ihm, wie in allen klassischen Arme-Leute-Autobiografien von Moritz bis Gorki, den Weg gewiesen, und sie hat ihm seine Treue reicher gelohnt als Thomas Hardys "Jude the Obscur". Selbst wenn manches von der "Verwirrung und Dunkelheit" in Franks Kopf geflunkert oder kokett stilisiert sein sollte - wofür es Anzeichen gibt -, so hat doch seit langem kein Autodidakt mehr so naiv und entschieden an die "Bildung" geglaubt. "Ein rundherum tolles Land" ist ein autobiografischer Bildungsroman. Und ein Entwicklungsroman ohne Entwicklung.

Rasch nämlich schlägt der unschuldige Bildungshunger des jungen "Paddy-vom-Schiff-runter" in hässliche Eifersucht, Neid und Verbitterung um: Warum dürfen die Collegeboys mit ihren geschniegelten Visagen, ihrem Schneeglöckchenlächeln und ihren geschrubbten Seelen ihn so erniedrigen? Warum hat das Schicksal ausgerechnet ihn mit schlimmen Augen, fauligen Zähnen, katholischem Schuldbewusstsein und jenem irischen Akzent geschlagen, der ihn überall zum Außenseiter macht?

Wie Joyce zu Schweigen, Exil und listigem Witz verurteilt, verachtet der junge Frank die Schönen, Reichen und Klugen. Aber auch er will nur "Kind, Komfort, Klasse, Geborgenheit" genießen, lieber die Universität besuchen als im Hafen schuften, lieber mit Beatniks und Künstlern durch schäbige Bars ziehen als mit seinem reinlichen Frauchen am heimischen Herd sitzen. Wo ihm in Limerick nur Solidarität und der Stolz des Armen blieb, flößt ihm nun das Bewusstsein der Zurücksetzung - "Allesamt freie Menschen, nur ich nicht" - Selbstmitleid, moralisierende Wut und selbst Ekel vor seiner Herkunft ein: Nie mehr will er wie ein irischer Mistbauer mit "schleppfüßigen Färsen aus Mullingar" tanzen müssen.

Aber nicht nur, dass wir dem ehrgeizigen und durchaus nicht ganz erfolglosen Unglücksraben die ewigen Klagen über Minderwertigkeitskomplexe und Diskriminierung nicht so recht abnehmen: Auch die Naivität seines epischen Naturtalents gerät so ins Zwielicht. Die erfrischend lakonische Unbekümmertheit, mit der McCourt seinen irischen Albtraum beschrieb, macht im Angesicht seines amerikanischen Traums dem Kalkül des Creative-Writing-Lehrers Platz - und leider auch Geschwätzigkeit und ermüdenden Selbstzitaten.

Der irische "Seanachie" ging offensichtlich nicht nur beim Leben, sondern auch bei Sean O'Casey oder auch Dickens in die Schule. Gar zu wunderbar rundet sich da eine Tellerwäscher-Karriere: vom gedemütigten Hoteldiener zum geachteten Lehrer, von der Kellerassel zum Eigenheimbesitzer, vom verschämten, schüchternen Onanisten, der von der "Aufregung" nur zu träumen wagt, zum Eroberer bayrischer Fräuleins und des allerschönsten College-Girls. Mag sein, dass McCourt sein Schicksal erst als schon gemeistertes beschreiben konnte. Das Fatale daran ist nur, dass er den armen dummen Paddy auch dann noch mimt, als er schon längst arriviert und gebildet ist.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Frank McCourt kann immer noch hinreißend über die Tragikomödien des Alltags erzählen, irische Käuze und einsame Säufer liebevoll wie kein anderer porträtieren. Zu seinem Glück begegnet er auch in New York vor allem dieser Sorte Menschen. Ein Pfarrer belästigt ihn gleich nach der Landung mit seinem "heiligen Bimbam", Ver- und Untermieter mit ihren Lebensgeschichten, und nach und nach zieht die ganze McCourt-Sippe ins gelobte Land. Wenn Frank sich einmal nicht im vertrauten Kreise bewegt und weder in der Erinnerung noch anderswie Heimaturlaub macht, importiert er mindestens die schon in Limerick bewährte Erzählhaltung.

Wenn "Ein rundherum tolles Land" dennoch nicht rundherum befriedigt und nur noch selten unter die Haut geht, so liegt der Grund anderswo: Wo es einst um ein Überleben in Würde ging, geht es jetzt um ein Leben in leidlichem Luxus. Wo damals ein Kind eine feindliche und doch bergende Welt beschrieb, erzählt nun ein Heranwachsender von seiner stufenweise Initiation in die befremdlichen Instrumente - Dusche, After Shave, Slips - und Institutionen - Schule, Armee, Familie, Beruf - der amerikanischen Zivilisation: das Dutzendschicksal eines Immigranten. Dass McCourt den irisch-katholischen Blick aus schlimmen Kinderaugen, scharf "wie zwei Pisslöcher im Schnee", länger beibehält, als es der Stoff erfordert, hat seinen Reiz und seine Rechtfertigung, solange er sie niederschlägt und genau hinsieht. Aber weil er seinen Blick immer öfter nach oben richtet, wird er romantisch verschleiert und melodramatisch umflort.

Der Autor macht sich kleiner, einsamer, unglücklicher, hässlicher, als er ist, um aus dieser Deckung heraus ein kaltes und fremdes Amerika kritisieren zu können. Aber spätestens in dem Moment, in dem er selber etabliert und weitgehend integriert ist, wird seine zauberhafte Naivität zur berechnenden Manier. In Irland war Franks Unglück außerordentlich, exotisch, ästhetisch versöhnt. In New York fehlt ihm nicht nur die staunende Unschuld des Ministranten, sondern auch die Einheit von Zeit und Milieu. Die große Not zerfasert in kleine Nöte, der Spannungsbogen der Gesichte zerfällt in redselige Anekdoten aus Lehrer- und Hinterzimmern, und erst mit dem Tod der Mutter findet er noch einmal zu dem anrührenden Ton seiner Anfänge zurück.

Der McCourt-Clan ist dabei, die Mine der Familienerinnerungen bis zum letzten Körnchen auszubeuten. Malachy, Franks Bruder Leichtfuß, zeigte sich in seinen großmäuligen, klatschsüchtigen Memoiren "Der Junge aus Limerick" dankbar dafür, dass Frank ihm das "goldene Tor geöffnet und den Weg gezeigt" habe, Alphie und Mike sollen auch schon Verträge in der Tasche haben, und selbst der Neffe schlachtet die Hungerjahre der Sippe fürs Fernsehen aus. In Limerick werden unterdessen Wallfahrer aus aller Welt auf "Angelas Ashes"-Touren an den spärlichen Überresten des Elends - Alan Parker musste für seinen Film die Slums nachbauen lassen - vorbeigeführt.

Bei Franks Zweitling schmeckt man noch die paar Tropfen Ironie und Melancholie, die sein schweres Guinness von Malachys abgestandenem Leichtbier unterscheidet. Aber es ist zu hoffen, dass er sein Gebräu aus Erinnerung, Heimweh und Ressentiment nicht weiter verdünnt. Das Schicksal eines New Yorker Erfolgsautors ist komfortabler als das eines irischen Rotzlümmels, seine psychische und literarische Aufarbeitung nicht halb so aufregend.

MARTIN HALTER

Frank McCourt: "Ein rundherum tolles Land". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Rudolf Hermstein. Luchterhand Verlag, München 1999. 491 S., geb., 48,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Schließen

Für Leute, die „Die Asche meiner Mutter“ gelesen haben und denen das Buch gefallen hat, ist es interessant zu lesen, wie es mit Frank weitergeht. Frank McCourt erzählt in seiner unnachahmlichen Mischung aus Traurigkeit und Witz. Aber in diesem Buch liegt nicht soviel Tragik wie …

Mehr

Für Leute, die „Die Asche meiner Mutter“ gelesen haben und denen das Buch gefallen hat, ist es interessant zu lesen, wie es mit Frank weitergeht. Frank McCourt erzählt in seiner unnachahmlichen Mischung aus Traurigkeit und Witz. Aber in diesem Buch liegt nicht soviel Tragik wie in seinen Kindheitserinnerungen. Häufig setzt sich Frank mit seiner Kindheit, besonders mit seinem Vater, auseinander und er zieht daraus Parallelen zu seinem eigenen Verhalten. Seine Mutter sieht er erst nach ihrem Umzug nach Amerika kritischer.

Etwas langweilig finde ich seine Schilderungen über sein Leben als Lehrer - diese Kapitel habe ich übersprungen. Meiner Meinung nach kommen dafür die Jahre seiner Ehe etwas zu kurz, es scheint eher Nebensache zu sein. Unvergleichlich komisch ist dafür z.B. sein Unfall im Kino mit der Zitronentorte oder das Stromkabel zum Nachbarn, um die Heizdecke zu betreiben.

Weniger

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 3 finden diese Rezension hilfreich

Der herrlich witzige Schreibstil des Schriftstellers findet sich

in diesem zweiten Teil seiner Lebenserinnerungen absolut wieder. Teile seines Lebens in dieser erfrischenden Art niederzuschreiben ist einfach genial.Das beste Buch, welches

ich in den letzten Jahren gelesen habe!

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch Ich war nach der "Asche meiner Mutter" ziemlich enttäuscht über diesen zweiten Teil.

Die ganze Faszination des ersten Bandes war in dem zweiten Band, vor allem nach dem ersten Drittel, vollständig verschwunden.

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 3 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Ich habe mich sehr gefreut, dass eines meiner Lieblingsbücher "Die Asche meiner Mutter" jetzt eine Fortsetzung gefunden hat. Ich war schon sehr neugierig, wie das Leben der McCourts weiterging. Ganz toll kommt die irische Seele auch in diesem Buch wieder zum Vorschein. Ein schön …

Mehr

Ich habe mich sehr gefreut, dass eines meiner Lieblingsbücher "Die Asche meiner Mutter" jetzt eine Fortsetzung gefunden hat. Ich war schon sehr neugierig, wie das Leben der McCourts weiterging. Ganz toll kommt die irische Seele auch in diesem Buch wieder zum Vorschein. Ein schön erzähltes Leben.

Weniger

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 4 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für