interessierten ihn freilich die vorbildlichen pädagogischen und agronomischen Anstalten mehr als die Literatur.

Am seltsamsten nehmen sich die zahlreichen Aufenthalte Dostojewskis in Westeuropa aus. Auf seiner ersten Auslandsreise 1862 besuchte er die Weltausstellung in London. Er war als "Westler", das heißt als Verfechter der Idee, dass Russland den Weg der westlichen Geisteskultur und Zivilisation einzuschlagen habe, nach Deutschland und England aufgebrochen. Doch die Eindrücke, die er im britischen Babylon wie in der deutschen Provinz empfing, ließen seine Illusionen dahinschwinden. Jeder weitere Aufenthalt befestigte ihn in der Überzeugung, dass Russland nicht den Weg des Westens, sondern seinen eigenen Weg zu gehen habe - geleitet von der autokratischen Macht des Zaren und den geistigen Kräften der orthodoxen Kirche. Aus seiner Ablehnung des Westens und seinem Kampf gegen den von dort ausgehenden Werteverfall gelangte der große Schriftsteller zu Standpunkten eines bedenklichen russischen Nationalismus, ja Rassismus.

Dostojewski hat sich zwischen 1862 und 1879 neunmal in Deutschland aufgehalten. Auf seiner ersten Reise und 1863 auf dem Wege nach London, Paris und Italien machte er nur kurz Station. Im Jahre 1865 aber, als er mit seiner exzentrischen Geliebten Polina Suslowa reiste, war vor allem das Spielkasino in Wiesbaden sein Ziel. Der vierjährige Auslandsaufenthalt von April 1867 bis Mai/April 1871, den er auf der Flucht vor seinen Gläubigern mit seiner zweiten Frau, Anna Grigorjewna Snitkina, an wechselnden Orten verbrachte - immer wieder vom Glücksspiel verführt, von epileptischen Anfällen gequält, Geburt und Tod des ersten Kindes durchlebend -, zählt zu den schwierigsten, zugleich künstlerisch fruchtbarsten Lebensphasen Dostojewskis. Anfangs lebte er in Dresden, wo ihn die Gemäldegalerie faszinierte, dann in Baden-Baden, wo er mit Iwan Turgenjew und Iwan Gontscharow zusammentraf. Hier kam es zum unheilbaren ideologischen Bruch mit dem Westler Turgenjew. Schließlich kehrte er, nach längeren Aufenthalten in Vevey und Florenz, im August 1869 nach Dresden zurück und blieb dort mit seiner Familie bis Juli 1871. Später weilte er viermal - 1874, 1875, 1876 und 1879 - zu Kuren in Bad Ems, dem damaligen Modebad, das regelmäßig auch von Kaiser Wilhelm I. und Zar Alexander II. besucht wurde. Dank der moralischen Festigkeit seiner Frau - und der deutschen Reichsregierung, die zum Jahreswechsel 1872/73 sämtliche Spielkasinos hatte schließen lassen - kam Dostojewskis Schöpferkraft jetzt ohne den Stachel des Glücksspiels aus. Er war ein anerkannter Schriftsteller, dessen Namen sich die russischen Promenadengäste zuflüsterten.

Als Motto könnte über allen Aufenthalten Dostojewskis in Deutschland der Satz stehen: "Eines ist schlecht - dass wir nicht in Russland sind." Die Dostojewskis führten ein isoliertes Leben. Kein deutscher Autor, keine Persönlichkeit von geistigem Rang taucht im Umkreis Dostojewskis auf. Seine geringen Deutschkenntnisse verursachten immer wieder Verständnisprobleme, die ihn in seinen Vorurteilen befestigten. "Missvergnügen" an den Deutschen war die vorherrschende Stimmung. Wenn er seine maliziösen Urteile - etwa über den "widerwärtigen Typ der Dresdener Frauen" - niederschrieb, so hob er sie sogleich ironisch wieder auf. Vielleicht war seine kranke Leber für das Urteil verantwortlich. Das Denken in Aporien hatte Dostojewski auch in Deutschland nicht verlassen. Die Gedenkstätten der von ihm geliebten deutschen Dichter, vor allem Schillers, Museen, Galerien und Lesehallen suchte er immer wieder auf. Er zog reiche Ausbeute aus den kulturellen Einrichtungen jener Welt, die er bewunderte und bekämpfte.

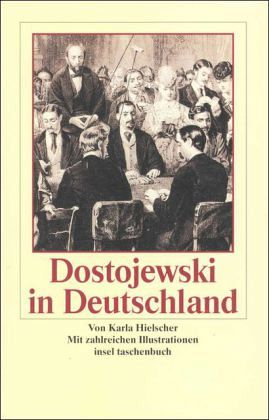

Karla Hielscher hat aus Briefen von und an Dostojewski, Ausschnitten aus den Romanen, aus den Tagebuchaufzeichnungen der Anna Grigorjewna, aus überlieferten Zeugnissen und topographischen Recherchen, Reiseführern und zeitgenössischem Bilddarstellungen eine Dokumentation zusammengestellt, die den spannungsreichen Gegenstand einkreist. Sie ist regional nach Aufenthaltsorten (Wiesbaden, Bad Homburg, Baden-Baden, Dresden, Bad Ems) gegliedert, was zu gelegentlichen Überschneidungen führt, dafür aber die Bedeutung der einzelnen Orte für Dostojewski heraushebt. Dass einige seiner bedeutendsten Werke in ihrem Stoff Deutschland verpflichtet sind ("Der Spieler"), hier konzipiert wurden ("Verbrechen und Strafe"), zu großen Teilen entstanden ("Der ewige Gatte", "Die Dämonen", "Der Jüngling") oder abgeschlossen wurden ("Die Brüder Karamazow"), vermittelt das Buch mit souveräner Kennerschaft.

REINHARD LAUER

Karla Hielscher: "Dostojewski in Deutschland". Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 1999. 290 S., br., 19,80 DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.07.2000

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 03.07.2000