Nicht lieferbar

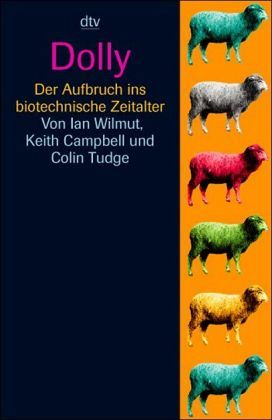

Dolly

Der Aufbruch ins biotechnische Zeitalter

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Ian Wilmit ist Leiter des Forschungsteams am Roslin Institute.

Keith Campbell ist seit 1991 Mitarbeiter am Dolly-Projekt des Roslin-Institute.

Colin Tudge lehrte Zoologie an der Universität Cambridge.

Keith Campbell ist seit 1991 Mitarbeiter am Dolly-Projekt des Roslin-Institute.

Colin Tudge lehrte Zoologie an der Universität Cambridge.

Dolly - so heißt bekanntlich das erste Schaf, das in die Weltgeschichte einging. 1996 kam es in Schottland zur Welt, das erste Säugetier, das aus einer ausgebildeten Zelle geklont wurde. Seither steht der Name Dolly für die Angst, der Mensch könne der Natur durch genetische Manipulationen gefährliche und unbeherrschbare Schäden zufügen - aber auch für die Hoffnung, mit Hilfe der Gentechnik bislang unheilbare Krankheiten bekämpfen zu können. Ian Wilmut und Keith Campbell, Dollys "Väter", haben nun zusammen mit Colin Tudge ein Buch geschrieben, das schon jetzt als Klassiker desnaturwissenschaftlichen Sachbuchs mit James Watsons Bericht über die Entdeckung der DNS verglichen wird. Was genau ist ein Klon? Warum klont man ein Schaf? Wie muss man sich die Arbeit im Labor vorstellen? Was antworten die Gentechniker auf ihre Kritiker? Welche Hoffnungen verbinden sie mit ihrer Arbeit? Und wird man eines Tages auch Menschen klonen?

Auf all diese Fragen liefert dieses Buch Antworten aus erster Hand. Es erklärt die zellbiologischen und embryologischen Grundlagen, die für das Verständnis des Klonens nötig sind, es beleuchtet die ökonomischen Interessen und Chancen, die hinter einem solchen Unternehmen stehen, es erzählt aber auch davon, wie man sich als Forscher fühlt, wenn man die Grenzen der Geheimnisse des Lebens immer weiter hinausschiebt. Dies ist eine großartige Wissenschaftsreportage für alle, die endlich wissen wollen, was sie vom anbrechenden Zeitalter der Biotechnologie zu erwarten haben.

Auf all diese Fragen liefert dieses Buch Antworten aus erster Hand. Es erklärt die zellbiologischen und embryologischen Grundlagen, die für das Verständnis des Klonens nötig sind, es beleuchtet die ökonomischen Interessen und Chancen, die hinter einem solchen Unternehmen stehen, es erzählt aber auch davon, wie man sich als Forscher fühlt, wenn man die Grenzen der Geheimnisse des Lebens immer weiter hinausschiebt. Dies ist eine großartige Wissenschaftsreportage für alle, die endlich wissen wollen, was sie vom anbrechenden Zeitalter der Biotechnologie zu erwarten haben.