für eine bürgerliche Ehe. Aber es gibt ein bedrückendes literarisches Zeugnis seiner frühen erotischen Energie: Sarah Kirschs Gedicht "Datum" aus ihrem Lyrikband "Rückenwind" (1976). Es geht offenbar um den heimlichen nächtlichen Besuch des Liebhabers Meckel aus West-Berlin im Ostteil der Stadt, in der Zeit vor Sarah Kirschs Übersiedlung aus der DDR nach Westdeutschland. Die Staaten sind verfeindet wie die Veroneser Geschlechter der Montague und Capulet in Shakespeares großer Liebestragödie. Und zärtlich ist die Anrede der Dichterin Sarah Kirsch: "Herzschöner wollen wir Romeo und Julia sein?"

Auf den Expressionismus verweisen Spuren in den frühen Gedichten Meckels, und nicht von ungefähr beruft sich der Graphiker Meckel in seiner Rede an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (2008) ausdrücklich auf den expressionistischen und neusachlichen Maler und Graphiker Max Beckmann, auf dessen Verweltlichung einer sakralen Form des Altarbildes, des Triptychons. Mit Beckmann teilt er auch eine Neigung zu harten Linien, die ins Groteske ausgreifen. Als Zweiundzwanzigjähriger, im Jahre 1957, begann Meckel mit der Arbeit an einem großen graphischen Vorhaben, das sich zu einem monumentalen Unternehmen auswachsen sollte und das er "Weltkomödie" nannte. Diese graphischen Bildepen liegen nun in zwei schweren großformatigen Bänden vor.

Wie der ursprüngliche italienische Begriff der "commedia", auch vertraut aus Dantes "Divina Commedia", lässt sich "Weltkomödie" nicht durch das Komische definieren. Vielmehr ist dieses graphische Werk angelegt auf ein universales Bild der menschlichen Natur und Geschichte. Deshalb reicht die Spannweite der Figuren von den Gauklern zu den Gefolterten; ihren Motivvorrat bezieht die "Weltkomödie" aus dem Babylonischen Turm wie aus den Friesen griechischer Tempel und Mythen, aus der Geschichte der Könige und Königinnen ebenso wie aus dem überschäumenden Treiben der Jahrmärkte oder der Fahlheit des Wachsfigurenkabinetts, Anklänge an den in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Holzschnitten und Kupferstichen so bevorzugten Totentanz findet man bei Meckel nur zweimal. Die Kriege des Maschinenzeitalters fordern zu anderen Schreckensvisionen heraus als der des menschlichen Gerippes.

Der Einbruch der Maschinen in die Lebensformen der Menschen verändert die Wahrnehmungen: Meckel hält ihn fest in Bildern wie dem Fließband und der Babylon-City. Der mythische Turm von einst erweist sich als ein Menetekel der Wirklichkeit von heute. Ein Zug zur Dehumanisierung findet seinen exemplarischen Ausdruck in der collagehaften Graphik zum Thema "Maschinenstadt". Man sollte sich zu keinem Parforceritt durch die Bände zwingen. Die Übermacht der Farbe Schwarz in den Holzschnitten schlägt auf die Augen. Man braucht Pausen und die entlastende Wirkung des weißen Hintergrunds. Lichter und spielerischer wirken die Kaltnadelradierungen, sie lassen der Phantasie Raum zur Entfaltung, bringen die Dinge in die Schwebe. Zu den schönsten Beispielen dieser Art zählt gewiss ein Blatt von 1958/59 "Das Dorf kommt in die Stadt".

Einen wesentlichen Teil des zweiten Bandes nehmen "Illustrationen und Bilder zu Texten" ein, in ihnen ergänzt Meckel die Personalunion von Graphiker und Schriftsteller durch die graphische Annäherung an fremde Texte. In zehn Bildern fasst er szenische Situationen aus dem Poem "Mistress Bradstreet" des amerikanischen Lyrikers John Berryman zusammen. Sogar die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 bebildert er in dreißig Tafeln, freilich manchmal, von der Sache her verständlich, zu abstrakt. Den politischen Appellcharakter scheinen die 28 Tafeln (Radierungen auf Zinkblech) des Zyklus "Die Rechte des Kindes" zu übernehmen, aber sie rufen eher allgemeine Erinnerungen an die Kindheit zurück. Unter den Dichtungsformen kommt der Suche Meckels nach Stoffen für graphische Bildepen am meisten die Ballade entgegen, also jene Gattung, die nach Goethe alle drei "Naturformen" oder "Grundarten der Poesie", das Epische, Lyrische und Dramatische, in sich vereinigt. Das Schaurige der Moritat beschwört Meckel mit acht Illustrationen zu Christa Reinigs "Ballade vom blutigen Bomme" (1972).

Zu einem überwältigenden Publikumserfolg verhilft dem Graphiker Meckel die "Hauspostille" des frühen Brecht. Der Reichtum der Stimmungen und Töne, die Musikalität und Rhythmik in diesem Band des frühen Brecht, die Schwingungsbreite etwa zwischen einem der schönsten Liebesgedichte der deutschen Literatur ("Erinnerung an die Marie A.") und der Ballade vom höllischen Ritt Mazeppas, der als lebendes Aas auf ein Pferd gebunden und von den Geiern verfolgt wird, lässt sich nur schwer in graphische Form bringen, aber was Meckel in 28 Radierungen überzeugend vermittelt, sind menschliche Gefühls- und Verhaltensgesten.

Die "Weltkomödie" ist keine Welterlösungsparabel. Sie eröffnet dem Betrachter keine erbauliche Perspektive; sie macht deutlich, wie hart die Gegensätze nebeneinanderliegen, die Freuden und die Leiden menschlicher Geschöpfe, die Wollust und die Folter, Trieb und Vernunft, Komisches und Tragisches. Der dritte Teil des "Berichts zur Entstehung der Weltkomödie" (2004) handelt vom unfreiwilligen Abschluss der "Weltkomödie". Schon mehrfach hatte Meckel die Erschöpfung der von Verbrauch, Arthrose und Unfällen beschädigten Hand verspürt. Schließlich wurde ihm bewusst, dass das genaue Zeichnen, die mikroskopische Exaktheit, nicht mehr zur Verfügung stand. "Es war der Augenblick, mich davon zu überzeugen, dass die Weltkomödie nicht fortgesetzt werden konnte."

"Bau und Ausbau des Bildmassivs" sind im Jahr 2005 ans Ende gekommen. Resignation und Skepsis durchdringen die Schlussbemerkungen. Meckel fragt, ob ein künstlerisches Unternehmen wie das vorliegende noch einmal begonnen, noch "Weltkomödie" genannt werden könnte. "Ich glaube nicht . . . Sie könnte ein Fernblick zurück in die Zeit sein oder als Ruine beschworen werden. Das ist nicht mein Teil." - Einspruch! Keine innere Folgerichtigkeit des Werks hat die "Weltkomödie" zur "Ruine", genauer zum Fragment werden lassen, sondern der Verlust des künstlerischen Instruments.

WALTER HINCK

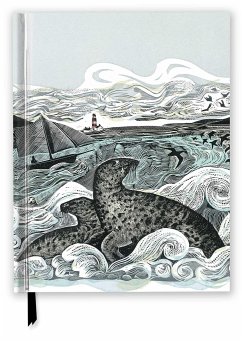

Christoph Meckel: "Die Weltkomödie". Werkverzeichnis der Druckgrafik.

modo Verlag, Freiburg 2011. Zwei Bde., 704 S., Abb., geb., 89,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.10.2012

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.10.2012