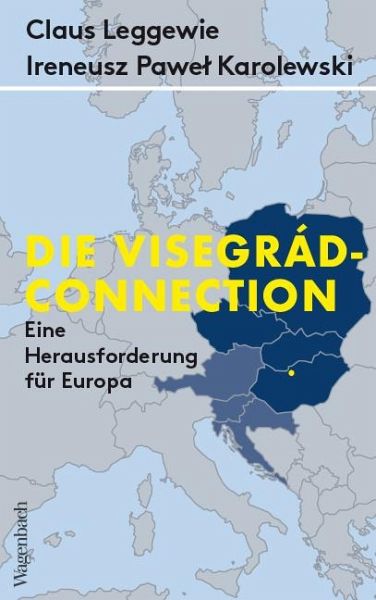

Die Visegrád-Connection

Eine Herausforderung für Europa

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

20,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Als sich am 15. Februar 1991 die Staatsoberhäupter von Ungarn, Polen und der damaligen Tschechoslowakischen Republik in Visegrád auf dem Königsberg informell treffen, um sich künftig untereinander abzustimmen, ahnt niemand, welche Macht von dieser Verbindung drei Jahrzehnte später ausgehen könnte. Heute haben sich in diesen Staaten oligarchische und autokratische Tendenzen festgesetzt, und auf EU-Ebene ist das Bündnis, teilweise in Kooperation mit Österreich und Slowenien, ein zentraler Akteur. Etwa in der strikten Opposition gegen die Migrationspolitik der EU zeigt sich der Drang des ...

Als sich am 15. Februar 1991 die Staatsoberhäupter von Ungarn, Polen und der damaligen Tschechoslowakischen Republik in Visegrád auf dem Königsberg informell treffen, um sich künftig untereinander abzustimmen, ahnt niemand, welche Macht von dieser Verbindung drei Jahrzehnte später ausgehen könnte. Heute haben sich in diesen Staaten oligarchische und autokratische Tendenzen festgesetzt, und auf EU-Ebene ist das Bündnis, teilweise in Kooperation mit Österreich und Slowenien, ein zentraler Akteur. Etwa in der strikten Opposition gegen die Migrationspolitik der EU zeigt sich der Drang des Visegrád-Protagonisten Viktor Orbán nach einem christlichen, illiberalen Europa, das sich nach außen abschottet. Die Demokratie- und Europaspezialisten Leggewie und Karolewski fragen, welche historischen Ursachen es für diese Entwicklung gibt, was die EU versäumt hat und wie sie der Aushöhlung der Demokratie durch diese Binnenopposition begegnen kann. Dabei verweisen sie auf die Gefahr, dass selbst konsolidierte Staaten durchaus nicht vor Entdemokratisierung gefeit sind. Die Hoffnung liegt nicht zuletzt auf den parlamentarischen und zivilgesellschaftlichen Alternativen: In den vier Ländern verschaffen sie sich trotz zunehmender Drangsalierung gerade in der jüngeren Generation Gehör.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.