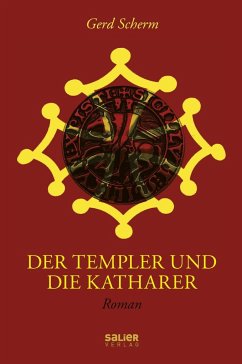

Die Templer

Historischer Roman.

Herausgegeben: Haacker, Christoph

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

26,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Templerorden - das sind kampferprobte Ritter und Herren über gewaltige Burgen, geschickte Geschäftsleute von sagenhaftem Reichtum. Nach dem Fall von Akkon, 1291, liegt das neue Machtzentrum in Paris: der befestigte Tempel mit seinen Schätzen. Das ist dem König von Frankreich ein Dorn im Auge. Philipp der Schöne und seine Berater fassen einen hinterhältigen Plan. Verraten vom wankelmütigen Papst Clemens V., sehen sich die Tempelritter nun einem Feind gegenüber, dessen Waffen Tücke, Erpressung und Folter, dessen Antrieb Habgier und totales Machtstreben sind. Aus Templern werden so b...

Der Templerorden - das sind kampferprobte Ritter und Herren über gewaltige Burgen, geschickte Geschäftsleute von sagenhaftem Reichtum. Nach dem Fall von Akkon, 1291, liegt das neue Machtzentrum in Paris: der befestigte Tempel mit seinen Schätzen. Das ist dem König von Frankreich ein Dorn im Auge. Philipp der Schöne und seine Berater fassen einen hinterhältigen Plan. Verraten vom wankelmütigen Papst Clemens V., sehen sich die Tempelritter nun einem Feind gegenüber, dessen Waffen Tücke, Erpressung und Folter, dessen Antrieb Habgier und totales Machtstreben sind. Aus Templern werden so bald »Ketzer«, und Großmeister Jakob von Molay und die Seinen gehen einem verhängnisvollen Schicksal entgegen. Die Templer haben Generationen von Schriftstellern in ihren Bann gezogen, von Lessing, Walter Scott, Henryk Sienkewicz und Franz Spunda bis zu Pierre Klossowski, Zbigniew Herbert, Umberto Eco und Wolfgang Hohlbein. Von deren Büchern hebt sich Ernst Sommer mit seinem historischen Roman ab, derein sorgsam recherchiertes, bis heute gültiges Zeitbild liefert. Darüber hinaus erschien sein Buch 1935 angesichts des Nationalsozialismus, der sich ähnlicher, skrupelloser Machtinstrumente bediente wie einst die Gegner der Templer. Das kaltblütig Böse und die demagogische Entfesselung der Massen faszinierten den promovierten Juristen ebenso wie die Inszenierung des Justizmords an den Templern. So ist Ernst Sommers Roman ein bis heute beeindruckendes, spannendes Werk über das Mittelalter - wie auch ein Buch des Widerstands gegen den Totalitarismus.