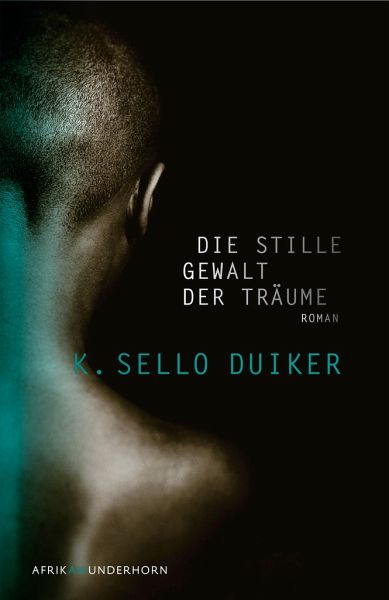

Die stille Gewalt der Träume

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

26,80 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

K. Sello Duiker (eigentlich Kabelo Duiker) wurde 1974 in Soweto, Südafrika geboren. Sein Debütroman 'Thirteen Cents' wurde im Jahr 2001 mit dem Commonwealth Writers Prize in der Kategorie Bester Erstlingsroman - Afrika ausgezeichnet. Sein zweiter Roman 'The Quiet Violence Of Dreams' erschien 2002 und wurde von der internationalen Presse begeistert aufgenommen. Duiker erhielt dafür den Herman Charles Bosman-Preis. 2003 hatte er ein Literaturstipendium der Stiftung kunst:raum sylt quelle. Im Januar 2005 nahm sich K. Sello Duiker das Leben.In seinem Roman zeichnet K. Sello Duiker ein aktuelles...

K. Sello Duiker (eigentlich Kabelo Duiker) wurde 1974 in Soweto, Südafrika geboren. Sein Debütroman 'Thirteen Cents' wurde im Jahr 2001 mit dem Commonwealth Writers Prize in der Kategorie Bester Erstlingsroman - Afrika ausgezeichnet. Sein zweiter Roman 'The Quiet Violence Of Dreams' erschien 2002 und wurde von der internationalen Presse begeistert aufgenommen. Duiker erhielt dafür den Herman Charles Bosman-Preis. 2003 hatte er ein Literaturstipendium der Stiftung kunst:raum sylt quelle. Im Januar 2005 nahm sich K. Sello Duiker das Leben.In seinem Roman zeichnet K. Sello Duiker ein aktuelles Bild südafrikanischer städtischer Kultur. Die Handlung spielt in Cape Town, der zweitgrößten Stadt in Südafrika. Tshepo, ein Student, wird nach einer drogenbedingten Psychose in die Psychiatrie eingeliefert. Nach seiner Flucht und Rückführung beginnt er eine Behandlung, die zur Heilung führt. Er beendet sein Studium und teilt sich eine Wohnung mit einem Ex-Kriminellen. Tschepo verliert seine Arbeit und landet als Callboy in einem Massage-Salon. Seine Kunden sind meist Weiße. Seine Arbeit bringt ihn zur Reflexion über seine Sexualität und schwarze Homosexualität, seinen Platz in dieser Welt; auch setzt er sich mit der Frage der Männlichkeit in der südafrikanischen Post-Apartheid-Gesellschaft auseinander. Parallel zu Tschepos Leben erzählt K. Sello Duiker die Erfahrungen von Tshepos Studienfreundin Mmabatho, die einen deutschen Freund hat, von dem sie ungewollt schwanger wird. Ihm gelingt so auf eindrucksvolle Weise eine Zustandsbeschreibung aktueller städtischer Milieus in Südafrika. Die Übersetzerin: Judith Reker, Jahrgang 1967, streift am liebsten durch Ost- und Zentralafrika. Lebt in Johannesburg. Studium in London und Ägypten - Arabistik, Judaistik und Geschichte. Bis zur Entscheidung für ein Leben als freie Korrespondentin war sie mare-Redakteurin für Politik und Gesellschaft.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.