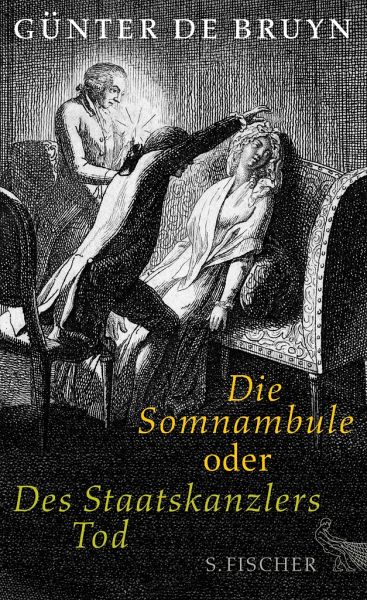

Die Somnambule oder Des Staatskanzlers Tod

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Machtkämpfe, Magnetismus und Affären: Die Geschichte einer ungewöhnlichen LiebeBerlin 1816: Karl August von Hardenberg, als preußischer Staatskanzler einer der angesehensten Männer seiner Zeit, trifft im Dämmerlicht einer Arztpraxis eine junge Frau, an der merkwürdige magnetische Heilverfahren ausprobiert werden, und verliebt sich in sie. In seinem neuen Buch erzählt Günter de Bruyn die Geschichte dieser ungewöhnlichen Liebe und entführt dabei wie in seinen vorangegangenen Büchern in das Spannungsfeld einer ganzen Epoche. Es geht um Machtkämpfe und Affären, um Romantik und Restau...

Machtkämpfe, Magnetismus und Affären: Die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe

Berlin 1816: Karl August von Hardenberg, als preußischer Staatskanzler einer der angesehensten Männer seiner Zeit, trifft im Dämmerlicht einer Arztpraxis eine junge Frau, an der merkwürdige magnetische Heilverfahren ausprobiert werden, und verliebt sich in sie. In seinem neuen Buch erzählt Günter de Bruyn die Geschichte dieser ungewöhnlichen Liebe und entführt dabei wie in seinen vorangegangenen Büchern in das Spannungsfeld einer ganzen Epoche. Es geht um Machtkämpfe und Affären, um Romantik und Restauration. Vor allem aber geht es um die letzten, bewegten Lebensjahre eines Staatsmannes, der für seine junge Geliebte eine Scheinehe mit einem anderen arrangiert und als Reformpolitiker zunehmend an Macht verliert. Ein Meisterwerk historischer Erzählkunst.

Berlin 1816: Karl August von Hardenberg, als preußischer Staatskanzler einer der angesehensten Männer seiner Zeit, trifft im Dämmerlicht einer Arztpraxis eine junge Frau, an der merkwürdige magnetische Heilverfahren ausprobiert werden, und verliebt sich in sie. In seinem neuen Buch erzählt Günter de Bruyn die Geschichte dieser ungewöhnlichen Liebe und entführt dabei wie in seinen vorangegangenen Büchern in das Spannungsfeld einer ganzen Epoche. Es geht um Machtkämpfe und Affären, um Romantik und Restauration. Vor allem aber geht es um die letzten, bewegten Lebensjahre eines Staatsmannes, der für seine junge Geliebte eine Scheinehe mit einem anderen arrangiert und als Reformpolitiker zunehmend an Macht verliert. Ein Meisterwerk historischer Erzählkunst.