Familie und wächst mit einer engen Bindung zu Mutter Rosetta und ihren Schwestern Caroline, geboren 1869, und Henrietta, Jahrgang 1875, auf. Einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend verbringt Florine in Europa. Stuttgart und die deutsche Hauptstadt sind Orte, die sie prägen: "In Berlin / Ging ich zur Schule / Ich malte / Ich lief Schlittschuh / Ich schwärmte für glänzende Uniformen", dichtet Florine.

Als die Familie nach Amerika zurückkehrt, immatrikuliert sich die inzwischen Einundzwanzigjährige an der Art Students League in New York. Ihre jüngere Schwester Henrietta studiert erst Psychologie an der Columbia University, später Philosophie in Freiburg. 1908 erlangt sie als eine der ersten Frauen an der süddeutschen Universität den Doktortitel mit einer Dissertation über den amerikanischen Philosophen und Psychologen William James.

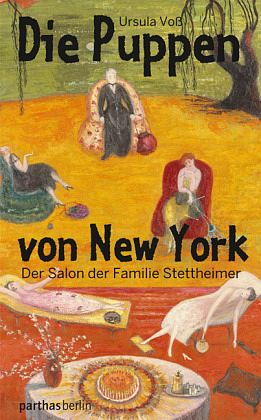

Derweil bereist Florine mit Mutter und Schwestern den alten Kontinent: Florenz, München, Madrid. In Paris begeistern sie die traumähnlichen Szenen des Symbolisten Gustave Moreau, die Romane von Marcel Proust, die intensiven Farben der Ballets Russes. "Das ganze Kaleidoskop der Europa-Erfahrung mutierte in seiner Buntheit zu einer Art Konfettiregen, der über alle vier Stettheimer Ladys herniederging", schreibt Ursula Voß in "Die Puppen von New York" - der ersten deutschsprachigen Monographie, die sich dem Leben und Wirken von Florine Stettheimer und ihren Schwestern widmet.

Das Buch trumpft mit seinen kontrastreichen Charakteren auf: der introvertierten, dichtenden Malerin Florine, der extrovertierten, feministischen Romanautorin Henrietta und Caroline, "Organisatorin der Überseereisen" und Planerin des Haushalts, die Voß den "Engel der Familie" nennt. Alle drei Schwestern bleiben unverheiratet und leben bis zum Tod der Mutter 1935 zusammen. Ein außergewöhnlicher Lebensweg für ein Frauentrio der Jahrhundertwende. Noch interessanter wird die Geschichte der Stettheimer Sisters durch ihre Freundschaften mit Künstlern wie Marcel Duchamp, Alfred Stieglitz oder Edward Steichen - Verbindungen, die das Trio im New York der zehner und zwanziger Jahre knüpft.

Nach Amerika kehren die Schwestern und ihre Mutter 1914 zurück. Sie residieren an der 67. Straße West und öffnen ihren Salon befreundeten Künstlern und Intellektuellen - wie Marcel Duchamp, der im Weltkriegssommer 1915 mit dem Schiff nach New York kommt. Hier ist er kein Unbekannter: Auf der Armory Show hatte sein kubistisch-futuristisches Gemälde "Akt, eine Treppe herabsteigend" zwei Jahre zuvor für Aufsehen gesorgt. Duchamp beginnt einen "intellektuellen Flirt" mit der zwölf Jahre älteren Henrietta Stettheimer, ein Verhältnis, das Voß als "verbales Pas de deux einer Philosophin mit einem Dadaisten" beschreibt.

Liebevoll nennt Duchamp die Jüngste der Schwestern "Cherry Tree", eine Wortkreation aus dem französischen "Chère" und ihrem Spitznamen Ettie. Zu seinem Geburtstag veranstalten die drei 1917 "La Fête à Duchamp", ein Fest im Freien, das Florine in Violett- und Gelbtönen malt.

Duchamp ist nur eine von zahllosen Nebenfiguren, die bei Voß auftreten. Sie schildert in Abrissen, die oft über mehrere Seiten reichen, die Lebensgeschichten von mehr als dreißig Personen, darunter der Kunstkritiker Henry McBride, die Fotografen Alfred Stieglitz und Edward Steichen, die Malerin Georgia O'Keeffe, der Sammler Walter Conrad Arensberg und zu viele weitere. Natürlich macht die schiere Menge der kreativen und intellektuellen Köpfe, die den Salon der Stettheimers frequentierten, deutlich, wie wichtig die Schwestern im Netz der New Yorker Avantgarde waren - doch den Leser ermüdet das Geprassel all dieser Namen schnell. Die Seitenpfade lenken von den Protagonistinnen ab und führen zu verwirrenden Zeitsprüngen im Fluss der Erzählung.

Apropos Zeitsprünge: Auf vielen von Florines Gemälden sind zahlreiche kleine Figuren zu sehen, die in unterschiedliche Handlungen zu anscheinend unterschiedlichen Zeitpunkten eingebunden sind. Duchamp nannte diese Technik Stettheimers "multiplication virtuelle", sie erinnert an Simultandarstellungen des späten Mittelalters. Theorien von Henri Bergson und Prousts Roman "À la recherche du temps perdu" könnten Florine zu diesem Stilmittel inspiriert haben, vermutet Voß.

Die Künstlerin verfeinert ihre "multiplication virtuelle" ein Leben lang. Auf dem Höhepunkt sehen wir sie in der Reihe der vier monumentalen "Cathedrals", die Florine zwischen 1929 und 1942 malt: Symbolisch überhöht porträtieren die Bilder den Broadway, die Fifth Avenue, die Wall Street und die Kunstinstitutionen New Yorks. Auffällig ist, wie prominent Florine in diesen Hauptwerken, die heute das Metropolitan Museum verwahrt, Schrift einsetzt. Auffällig plazierte Markennamen wie "Tiffany's" lassen an Warhols "Campbell Soup Cans" von 1962 denken.

Eine Vorläuferin der Pop Art ist Florine Stettheimer trotzdem nicht. Ihre lyrische, manchmal naiv anmutende Bildsprache lässt sich nicht in Schubladen stecken; sie will für sich gesehen werden. Dazu gibt das Lenbachhaus in München vom September an Gelegenheit: Dort wird die erste Ausstellung von Stettheimers Werk außerhalb Amerikas stattfinden. Vielleicht ist Florine Stettheimer - nach Hilma af Klint im vergangenen Jahr - die zweite Malerin des frühen zwanzigsten Jahrhunderts, die ein großes Publikum nun wiederentdeckt.

ANNE KOHLICK.

Ursula Voß: "Die Puppen von New York". Der Salon der Familie Stettheimer.

Parthas Verlag, Berlin 2014. 288 S., Abb., geb., 24,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.07.2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.07.2014