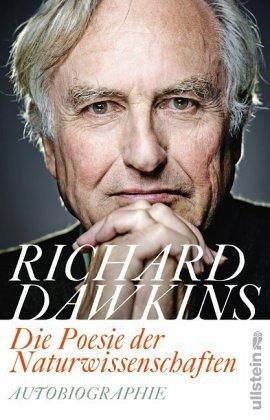

noch weitere Bestseller über die Geschichte des Lebens, bevor Dawkins vor allem als Religionskritiker und Atheist von sich reden machte. Seitdem gilt, dass er bei diesem Thema für fast jeden Streit zu haben ist. Nun liegt seine umfangreiche, im englischen Original in zwei Bänden erschienene Autobiographie auch auf Deutsch vor. Dawkins nutzt sie nachdrücklich, um seine Sichtweise auf kontroverse Themen darzulegen.

Der erste Teil erzählt die Geschichte der Familie und von der Kindheit im kolonialen Kenia; es sind Erinnerungen, die kaum Interesse an der Kultur des Landes erkennen lassen. Es folgt eine Privatschule in England, Studium in Oxford und das Erwachen des Interesses an Grundfragen der Biologie, Graduiertenstudium, erste Heirat, Post-Doc-Stelle in Berkeley und schließlich die Arbeit an seinem ersten und wichtigsten Buch. Der zweite Teil der Autobiographie ist dann eine Sammlung von Reminiszenzen, Anekdoten und mehr oder weniger langen Zitaten aus Dawkins eigenen Büchern und von seinen Bewunderern. Autobiographien präsentieren immer ein Modell psychologischer Entwicklung. Was Dawkins hier zu bieten hat, steht ganz in der Tradition von Autobiographien viktorianischer Wissenschaftlern - eine immerhin unterhaltsam geschriebene Erzählung, die darauf hinausläuft, die Entwicklung der Persönlichkeit aus dem Zusammenspiel von Erbe und Umwelt zu erklären.

Nun ist Dawkins ein außerordentlich begabten Autor, der einer breiten Leserschaft grundlegende Ideen der Evolutionstheorie vermittelte. Und er ist auch ein Autor, der evangelikale Evolutions- und Wissenschaftsverächter gnadenlos demontiert. Beides ist ein großes Verdienst. Daneben spielt Dawkins aber auch noch die Rolle eines ziemlich überheblichen Pedanten, der nichts gelten lassen möchte, was sich nicht in seinem engen Wissenschaftsverständnis unterbringen lässt. Zwar identifiziert sich Dawkins gerne mit Darwin, doch fehlt im völlig dessen Bescheidenheit. Es lässt sich bei ihm kaum eine Spur von den Zweifeln finden, die Darwin plagten, wenn es um den Anwendungsbereich und die Reichweite seiner Theorie ging. Statt durch Argumentation mit Augenmaß macht Dawkins in den letzten Jahren vor allem durch seine spontanen Twitter-Ausfälle von sich reden.

Die Rolle des forschenden Wissenschaftlers legte Dawkins schon in den späten siebziger Jahren ab. Er war nie ein beobachtender Naturforscher wie Darwin, sondern bevorzugte das Labor und schon früh den Computer. Wenn Dawkins heutzutage sein biologisches Handwerk lernte, würde er als Modellierer wohl komplexe, hierarchische Netzwerke analysieren, die neben genetischen und biochemischen Komponenten auch Umwelteinflüsse einbeziehen. Man kann darüber spekulieren, ob unter solchen Umständen ein Buch wie "Das egoistische Gen" hätte geschrieben werden können. Dieser Bestseller ist ein Produkt der siebziger Jahre, und das Wissen um die Rolle von Genen und Genomen hat sich seither enorm erweitert. Dawkins' so unangreifbar wirkendes Vertrauen in die Gültigkeit seiner Leitsätze lässt ihn ein wenig altmodisch erscheinen.

Lohnt es sich also, die mehr als siebenhundert Seiten dieser Lebensbeschreibung eines umstrittenen Wissenschaftlers, Autors und Polemikers zu lesen? Wer vom Wissenschafts- und Atheismusprediger Dawkins überzeugt ist, wird das kaum in Frage stellen und dem Buch wohl auch etwas abgewinnen. Wer Dawkins kritisch gegenübersteht, wird vergeblich nach Anzeichen für auch nur bescheidene Formen der kritischen Selbstprüfung suchen.

Richard Dawkins: "Die Poesie der Naturwissenschaften". Autobiographie.

Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. Ullstein Verlag, Berlin 2016. 736 S., geb., 38,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

buecher-magazin.deRichard Dawkins verdankt sein Leben der schiefen Schussbahn einer Kanonenkugel. Um Haaresbreite verfehlte diese seinen Vorfahren Clinton Dawkins. Das war nicht das einzige Mal, dass es für einen Ahnen des Bestsellerautors gefährlich wurde. Die Geschichte seiner Vorfahren ist einer der spannendsten Teile dieser Autobiografie. Fans der dawkinschen Bestseller "Das egoistische Gen" und "Der Gotteswahn" werden den zwei zentralen Themen - der Religion und Evolutionsforschung - frühzeitig begegnen. Denn Ende der 1940er erbten die Eltern des Naturforschers Ländereien in der Nähe von Oxford und zogen nach England. Für den Autor begann hier ein neues Leben, das von christlichen Institutionen geprägt war - und seinem Wissensdurst. Wer den Werdegang und die öffentlichen Auftritte von Richard Dawkins kennt, wird vor allem die ersten Kapitel genießen, weil es hier Neues über den Forscher zu erfahren gibt. Etwa über seine frühste Kindheit in Nairobi. Tiefe Einblicke sind hingegen rar. Lesern, die mit der Arbeit des Evolutionsbiologen wenig vertraut sind, bietet das Buch einen unterhaltsamen Zugang zum Autor und seinen zentralen, bisweilen umstrittenen Theorien und Anliegen.

buecher-magazin.deRichard Dawkins verdankt sein Leben der schiefen Schussbahn einer Kanonenkugel. Um Haaresbreite verfehlte diese seinen Vorfahren Clinton Dawkins. Das war nicht das einzige Mal, dass es für einen Ahnen des Bestsellerautors gefährlich wurde. Die Geschichte seiner Vorfahren ist einer der spannendsten Teile dieser Autobiografie. Fans der dawkinschen Bestseller "Das egoistische Gen" und "Der Gotteswahn" werden den zwei zentralen Themen - der Religion und Evolutionsforschung - frühzeitig begegnen. Denn Ende der 1940er erbten die Eltern des Naturforschers Ländereien in der Nähe von Oxford und zogen nach England. Für den Autor begann hier ein neues Leben, das von christlichen Institutionen geprägt war - und seinem Wissensdurst. Wer den Werdegang und die öffentlichen Auftritte von Richard Dawkins kennt, wird vor allem die ersten Kapitel genießen, weil es hier Neues über den Forscher zu erfahren gibt. Etwa über seine frühste Kindheit in Nairobi. Tiefe Einblicke sind hingegen rar. Lesern, die mit der Arbeit des Evolutionsbiologen wenig vertraut sind, bietet das Buch einen unterhaltsamen Zugang zum Autor und seinen zentralen, bisweilen umstrittenen Theorien und Anliegen. Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2016

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.03.2016